SIGMUND FREUDScritti sulla cocaina |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

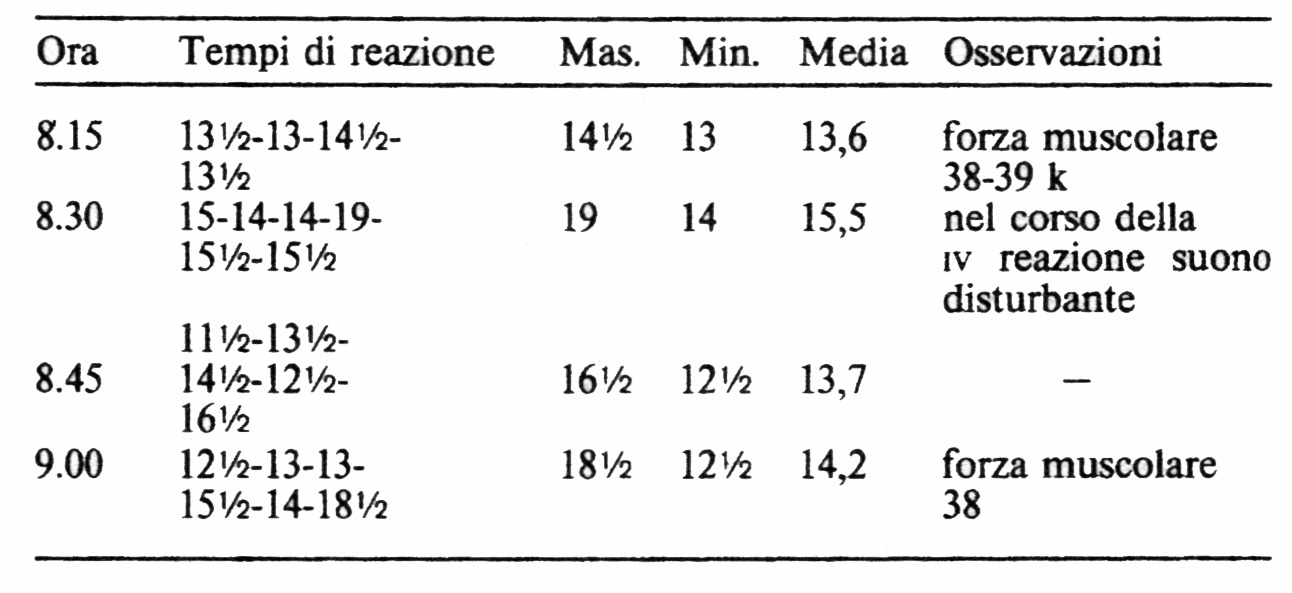

Sulla coca (1884)I. LA PIANTA DELLA COCA La pianta della coca, Erythroxylon coca, è un arbusto alto dai quattro ai sei piedi, simile al nostro prugnolo. È coltivata estensivamente in Sud America, specialmente in Perù e in Bolivia. Alligna meglio nelle vallate calde sulle pendici orientali delle Ande, a 1.500-1.800 piedi sul livello del mare, in un regime piovoso esente da sbalzi eccessivi di temperatura. Le foglie, che forniscono un indispensabile stimolante a quasi dieci milioni di persone3, hanno forma d'uovo, sono lunghe circa 5-6 cm, provviste di gambo, indivise e pruinose. Esse sono caratterizzate da due pieghe lineari, specialmente evidenti sulla superficie inferiore che, come nervature laterali, corrono lungo la nervatura mediana dalla base della foglia alla cima, in un arco appiattito. ( Debbo questa descrizione al professor Vogl di Vienna, che mi ha gentilmente messo a disposizione i suoi appunti e i suoi libri sulla coca.) L'arbusto presenta dei piccoli fiori bianchi, raccolti sui lati a gruppetti di due e/o più e produce dei frutti rossi a forma d'uovo. La propagazione si può fare coi semi e col taglio; le giovani piante vengono trapiantate dopo un anno e dopo diciotto mesi forniscono il loro primo raccolto di foglie. Queste sono considerate mature quando sono diventate talmente rigide che i piccioli si rompono appena toccati. Esse vengono quindi essiccate rapidamente, sia esponendole al sole che ricorrendo al fuoco, e sistemate in sacchi (cestos) perii trasporto. In condizioni favorevoli un arbusto di coca fornisce annualmente quattro o cinque raccolti e continuerà a dare il suo prodotto per un periodo fra i trenta e i quaranta anni. La produzione su larga scala (valutata, pare, sui 30 milioni di libbre annue) fa delle foglie di coca un importante articolo di commercio e di imposta nei paesi di coltivazione. II. STORIA ED USI DELLA COCA NELLA SUA TERRA DI ORIGINE Quando i conquistatori spagnoli penetrarono nel Perù si avvidero che in quel paese veniva coltivata e tenuta in grande considerazione la pianta della coca, e che essa era strettamente legata ai costumi religiosi di quelle popolazioni. Vuole la leggenda che Manco Capac, figlio divino del Sole, sia disceso agli albori del tempo dalle alture del lago Titicaca, portando la luce del padre ai miseri abitanti del paese; che abbia loro insegnato la conoscenza degli dèi, l'uso delle arti, e donato infine la foglia di coca, questa pianta divina che sazia gli affamati, dà forza ai deboli e fa obliare ai mortali le loro disgrazie. Le foglie di coca erano offerte in sacrificio agli dèi, si masticavano durante le cerimonie religiose, e venivano messe perfino nella bocca dei morti per assicurar loro una favorevole accoglienza nell'ai di là. Lo storico della conquista spagnola, anch'egli un discendente degli Incas, narra che da principio la coca era diffìcilmente reperibile in quelle terre, e che il suo uso era riservato ai capi; all'epoca della conquista, comunque, la sostanza era già da tempo accessibile a tutti. Garcilasso lottò per difenderla dal bando imposto dai conquistatori. Gli spagnoli non credevano infatti nei meravigliosi effetti della pianta, che sospettavano invece essere opera del diavolo, soprattutto a causa della parte che essa giocava nei riti religiosi. Un concilio tenutosi a Lima arrivò sino al punto di proibire l'uso della pianta bollandola come «pagana e peccaminosa». L'atteggiamento, comunque, cambiò quando fu notato che gli Indios non potevano eseguire i pesanti lavori imposti nelle miniere se veniva loro proibita l'ingestione della coca. Si arrivò addirittura a distribuire ai lavoratori foglie di coca tre o quattro volte al giorno e a concedere delle pause per far masticare l'amata sostanza. E così per gli indigeni la pianta di coca ha conservato a tutt'oggi la sua importanza, e restano perfino tracce della venerazione religiosa di cui un tempo godeva. L'Indio, nei suoi spostamenti, porta sempre con sé un pacchetto di foglie di coca (chiamato chuspa) e una bottiglia contenente ceneri della pianta (llicta). Messe in bocca le foglie, ne fa una specie di palla, che buca ripetutamente con una spina intinta nella cenere e infine mastica lentamente sino in fondo con una abbondante secrezione di saliva. Si dice che in altre zone, invece della cenere della pianta, si aggiunge alle foglie una specie di terriccio, detto tonra. La masticazione giornaliera di tre o quattro once di foglie non è ritenuta cosa smodata. Secondo Mantegazza, l'Indio comincia ad usare lo stimolante sin dalla prima giovinezza e ne conserva l'abitudine per tutta la vita. Quando deve affrontare un diffìcile viaggio, quando va con una donna, o, in genere, laddove la sua energia viene ad essere eccessivamente cimentata, non fa altro che aumentare la dose abituale. (Non è ancora ben chiaro a cosa serva la miscela degli alcali contenuti nella cenere. Mantegazza, dopo aver masticato sia foglie di coca pure che con l'aggiunta di llicta dichiarò di non aver notato alcuna differenza. Secondo Martius e Demerle, l'azione degli alcali sarebbe quella di liberare la cocaina in combinazione con acido tannico. Un'analisi di llicta eseguita da Bibra ha rivelato la seguente composizione: 29% di carbonato di calcio e di magnesio, 34% di sali di potassio, 3% di terra argillosa e ferro, 17% di composti insolubili di terra argillosa, terra silicea e ferro, 5% di carbone e 10% d'acqua.) È ampiamente dimostrato che, sotto l'influsso della coca, gli Indios possono sopportare eccezionali fatiche ed eseguire lavori pesanti senza aver bisogno del nutrimento adeguato. Secondo Valdez y Palacios l'uso della coca fa sì che gli Indios possano camminare per centinaia di ore e correre più veloci del cavallo senza mostrare segni di stanchezza. Ciò è confermato da Castelnau, Martius e Scrivener, e Humbold, nella descrizione del suo viaggio nelle regioni equatoriali, ne parla come fenomeno universalmente conosciuto. Di frequente citazione è, poi, un resoconto di Tschudi relativo alle prestazioni di un cholo (mezzo-sangue) che ebbe la ventura di osservare personalmente. Il suo uomo eseguì un pesante lavoro di scavo per cinque giorni e cinque notti, dormendo non più di due ore a notte e consumando soltanto coca. Quando il lavoro fu terminato, l'indio accompagnò Tschudi in un viaggio di due giorni a dorso di mulo, correndo a fianco dell'animale, e promettendo solennemente che avrebbe eseguito di buon grado lo stesso lavoro, senza toccar cibo, a patto che gli venisse data abbastanza coca. Quell'uomo aveva sessantadue anni e non sapeva cos'era una malattia. Esempi simili di aumento della forza fisica ottenuto con l'uso della cocaina sono riferiti nel Journey of the Frigate «Novara» (Il viaggio della fregata Novara). Weddl, von Meyen, Markham, e lo stesso Poeppig (che dobbiamo ringraziare per molte notizie diffamatorie) non possono che confermare tale effetto della foglia, il quale, da quando è stato conosciuto, non ha cessato di essere fonte di stupore in tutto il mondo. Altri rapporti sottolineano la capacità dei coqueros (masticatori di coca) di astenersi dal cibo per lunghi periodi senza per questo soffrire di alcun effetto dannoso. Secondo Unanuè, durante l'assedio della città di La Paz, nel 1781, quando tutte le scorte di cibo furono esaurite, sopravvissero solo gli abitanti che fecero uso di coca. Stewenson riferisce che gli abitanti di molte zone del Perù digiunano anche per alcuni giorni e ciononostante, con l'aiuto della coca, sono in grado di continuare a lavorare regolarmente. Ora, considerando la mole delle documentazioni raccolte, e tenendo presente il ruolo che la coca ha giocato per secoli nel Sud America, dobbiamo senz'altro confutare certe sporadiche ipotesi, secondo cui l'effetto della coca sarebbe un puro frutto dell'immaginazione e che sarebbero invece le circostanze ambientali e la gran pratica a mettere gli indigeni in condizioni di eseguire anche senza l'ausilio della coca quelle straordinarie prestazioni che vengono loro attribuite. Si potrebbe anche supporre che i coqueros compensino l'astensione dal cibo mangiando di più durante gli intervalli tra i digiuni, o che, come conseguenza del loro modo di vivere, vadano incontro a un rapido declino. Per quanto riguarda la questione del cibo, i rapporti dei viaggiatori non permettono conclusioni definitive; il presunto decadimento è stato invece decisamente escluso da sicure testimonianze. È vero che Poeppig ha dipinto un quadro terribile del deterioramento fisico e intellettuale, considerato quale inevitabile risultato dell'uso abituale di coca. Ma tutti gli altri osservatori affermano che un consumo moderato della sostanza con tutta probabilità migliori le condizioni di salute, invece di danneggiarle, e che i coqueros raggiungono età venerabili. Weddel e Mantegazza fanno comunque notare che l'uso smodato di coca conduce a una cachessia, caratterizzata dal punto di vista fisico, da turbe digestive, magrezza estrema ecc. e, da quello mentale, da depravazione morale, accompagnata da completa apatia verso tutto ciò che non è connesso all'uso dello stimolante. A tale condizione, che presenta notevoli affinità con la sintomatologia dell'alcoolismo cronico e della morfinomania, soccombono a volte anche i bianchi. Comunque, la sostanza non viene di solito assunta in dosi eccessive e mai con un presunto squilibrio tra cibo ingerito e lavoro svolto, come accade ai coqueros. III. LE FOGLIE DI COCA IN EUROPA - LA COCAINA Secondo Dowdeswell, i primi consigli sull'uso della coca si trovano in un saggio del Dott. Monardes (Siviglia, 1569), apparso in versione inglese nel 1596. Al pari dei resoconti, in epoca più tarda, del gesuita Padre Antonio Julian, e del dottor Pedro Crespo, entrambi di Lima, il saggio del Monardes esalta gli effetti meravigliosi posseduti dalla pianta nel combattere la fame e la fatica. I predetti autori peruviani nutrivano grandi speranze sull'introduzione della coca in Europa. E nel 1749 la pianta vi fece il suo ingresso; fu descritta da A.L. de Jussien e classificata nel genere Erytroxylon. Nel 1786 apparve nell'Encyclopédie Méthodique Botanique con il nome di Erythroxylon coca. Rapporti di viaggiatori, tra i quali Tschudi e Markham, fornirono prove che gli effetti delle foglie di coca non si limitavano alla razza India. Nel 1859 Paolo Mantegazza, che aveva trascorso qualche anno nelle regioni Sudamericane dove la pianta fiorisce, pubblicò le sue osservazioni relative agli effetti fisiologici e terapeutici delle foglie di coca in entrambi gli emisferi. Mantegazza, nella sua entusiasta apologia della coca, ne illustrò la versatilità delle applicazioni terapeutiche in parecchi casi clinici. Il suo lavoro suscitò grande interesse, ma riscosse scarso credito. Per quanto mi riguarda, ho trovato nella pubblicazione del Mantegazza un buon numero di osservazioni talmente esatte da farmi propendere ad accettare le sue asserzioni, anche se non avevo ancora avuto la possibilità di confermarle personalmente. Sempre nel 1859, il dott. Schuzer, membro della spedizione della fregata austriaca Novara, portò a Vienna una partita di foglie di coca, e ne inviò qualcuna al professor Wöhler perché le esaminasse. E proprio da quelle foglie l'allievo di Wöhler, Niemann, isolò l'alcaloide, la cocaina. Dopo la morte di Niemann, un altro allievo di Wöhler, Lossen continuò l'indagine sulle sostanze contenute nelle foglie di coca. La cocaina cristallizza in prismi quadri o esalaterali, grandi e incolori, di tipo monoclinico; ha un sapore piuttosto amaro e possiede un'azione anestetica sulle membrane mucose. Fonde alla temperatura di 98°C; è difficilmente solubile in acqua, lo è invece facilmente in alcool, etere e acidi diluiti. Si combina col cloruro di platino e col cloruro d'oro formando sali doppi. Riscaldata con acido idrocloridrico si scompone in acido benzoico, alcool metilico e una base poco studiata, detta ecgonina. La formula della cocaina, stabilita da Lessen, è la seguente: C17H24N04. Grazie all'elevato coefficiente di solubilità in acqua, i sali che essa forma con l'acido idrocloridrico e l'acido acetico si rivelano particolarmente adatti ad applicazioni fisiologiche e terapeutiche. Oltre alla cocaina, nelle foglie di coca furono rinvenute le seguenti sostanze: l'acido cocatannico, una cera specifica e una base volatile, l'igrina, che ha un odore sul tipo della trimetilamina, e che Lossen isolò sotto forma di un olio giallo, leggero e viscoso. A giudicare da quanto riferiscono i clinici, nella foglia di coca sono presenti altre sostanze che non sono state ancora scoperte. Subito dopo la scoperta della cocaina, numerosi ricercatori hanno studiato gli effetti della coca sia sugli animali che sugli esseri umani in condizioni di salute e di malattia. A volte è stato adoperato un preparato definibile come cocaina, mentre in altre ricerche sono state impiegate le foglie di coca sia in forma di infuso che alla maniera degli Indios. In Austria, i primi esperimenti sugli animali furono compiuti nel 1862 da Schroff senior; altri rapporti sulla coca furono forniti da Frankl (1860), Fronmüller (1863) e Neudörfer (1870). Per le ricerche svolte in Germania, si possono citare le indicazioni terapeutiche suggerite da Clemens (1867), gli esperimenti di Von Anrep su animali (1880) e quelli sui soldati esauriti dalla fatica ad opera di Aschenbrandt (1883). In Inghilterra, i primi esperimenti su animali si devono ad A. Bennet (1874); nel 1876 i rapporti del presidente della British Medical Association provocarono un vero subbuglio; e quando un corrispondente del British Medical Journal asserì che un certo sig. Weston (che già aveva stupito l'ambiente scientifico londinese per le sue imprese podistiche) masticava foglie di coca, quest'ultimo divenne argomento di generale interesse. Nello stesso anno (1876) Dowdeswell pubblicò i risultati di un esperimento condotto nel laboratorio della University College, risultati per altro completamente negativi, tanto che da allora in Inghilterra nessuno pensò più a intraprendere altre ricerche sulla coca. Della letteratura francese sull'argomento meritano di essere citati: Rossier (1861), Demarle (1862), la monografìa di Gosse sulla Erythroxylon coca (1862), Reiss (1866), Y Étude sur la coca du Pérou di Lippmann (1868), Moreno y Maïz (1868), che ha comunicato certi aspetti ignorati della cocaina, Gazeau (1870), Collins (1877) e Marvand che ha contribuito col volume Les aliments d'épargne, che è poi l'unico dei saggi di cui dispongo. In Russia, Nikolsky, Danini (1873) e Tarkhanov (1872) si sono dedicati particolarmente allo studio degli effetti della cocaina sugli animali. Negli ultimi anni sono apparsi in Nord America molti lavori, tutti pubblicati sulla Detroit Therapeutic Gazette, relativi a successi terapeutici ottenuti con preparati di cocaina. Le prime ricerche che abbiamo qui elencato hanno nell'insieme suscitato notevole delusione; e in più la convinzione che non potevamo aspettarci in Europa quegli effetti prodotti dall'uso della coca, che venivano entusiasticamente descritti per il Sud America. Indagini sul tipo di quelle espletate da Schroff, Fronmüller e Dowdeswell non hanno fornito che risultati insignificanti se non addirittura negativi. Ora, per questi insuccessi c'è più di una spiegazione. Sicuramente gran parte della colpa va ascritta alla qualità delle preparazioni adoperate; in un certo numero di casi, gli autori stessi esprimono dubbi sulla bontà dei loro preparati; e, anche se mostrano di credere ai rapporti di viaggiatori sugli effetti della coca, pensano che questi ultimi siano da attribuirsi a qualche composto volatile contenuto nella foglia. L'idea si basa sulle dichiarazioni di Poeppig (fra gli altri), secondo cui anche in Sud America le foglie conservate a lungo vengono considerate prive di valore. Gli esperimenti di recente condotti con la cocaina preparata da Merk in Darmstadt bastano da soli a giustificare l'assunto che è proprio questa sostanza il fattore responsabile degli effetti prodotti dalla coca, che essa si può produrre benissimo sia in Europa che in Sud America e che infine si è rivelata benefica in trattamenti sia dietetici che terapeutici. IV. GLI EFFETTI DELLA COCA SUGLI ANIMALI Sappiamo come animali di specie diverse — e anche individui della stessa specie — differiscano notevolmente tra loro rispetto a quelle caratteristiche chimiche che determinano la recettività dell'organismo a sostanze estranee. Stando così le cose, non ci dovremmo aspettare che gli effetti prodotti dalla coca sugli animali siano simili a quelli descritti sugli uomini. Potremo dichiararci quindi soddisfatti dei risultati della nostra ricerca nella misura in cui saremo riusciti a comprendere da un unico punto di vista standard le modalità con cui la cocaina esercita la sua azione sia sull'uomo che sugli animali. Per quanto riguarda gli effetti della coca sugli animali, dobbiamo a Von Anrep la messe di esperimenti più esaustivi. Prima di lui si occuparono dello stesso soggetto Schroff senior, Moreno y Maïz, Tarkhanov, Nikolsky, Danikin, A. Bennett e Ott. La maggior parte di questi Autori somministrarono l'alcaloide per via orale o per via sottocutanea. In linea generale si può dire che la conclusione di tali esperimenti fu che, somministrata in piccole dosi, la coca ha un effetto stimolante sul sistema nervoso, mentre a dosi più elevate l'azione si rivela paralizzante. L'effetto paralizzante è particolarmente visibile negli animali a sangue freddo, mentre in quelli a sangue caldo sono più evidenti sintomi di stimolazione. Secondo Schroff, la cocaina provoca nelle rane una condizione di sopore accompagnata da paralisi dei muscoli volontari. In pratica, alla stessa scoperta pervennero Moreno y Maïz, Danini, Nikolsky e Ott; a dire di Moreno y Maïz, la paralisi generale conseguente a dosaggi moderati è preceduta da una condizione tetanica; a parità di condizioni, Nikolsky descrive una fase di eccitazione nel sistema muscolare, mentre Danini, per parte sua, non avrebbe mai osservato spasmi di alcun genere. Similmente, Von Anrep riferisce come, nelle rane, dopo un breve periodo di eccitazione, la cocaina produca un effetto paralizzante. Dapprima sono interessate le terminazioni nervose sensoriali, in seguito gli stessi nervi sensori; il respiro, in un primo momento diventa accelerato, quindi si arresta, mentre la funzione cardiaca subisce un rallentamento fino ad arrivare al punto dell'insufficienza diastolica. Dosi dell'ordine di 2 mg sono sufficienti a provocare sintomi di avvelenamento. Secondo gli esperimenti di Schroff sui conigli (esperimenti che, però, considerati nei dettagli si rivelano pieni di contraddizioni), la coca provoca in questi animali spasmi molteplici, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, dilatazione delle pupille e infine la morte accompagnata da convulsioni. L'azione tossica era in larga misura dipendente dalle modalità di somministrazione. Secondo Danini, negli animali a sangue caldo l'avvelenamento da cocaina produce all'inizio uno stato di agitazione, espresso in movimenti continui di saltare e correre, seguito da paralisi delle funzioni muscolari e infine da crampi spastici (di tipo clonico). In cani sottoposti a dosi di coca, Tarkhanov osservò un aumento della secrezione mucosa oltre alla presenza di zucchero nelle urine. Ma torniamo a Von Anrep: negli esperimenti condotti dall'autore su animali a sangue caldo, l'azione della cocaina si manifestava dapprima con violenta agitazione psichica e con eccitazione dei centri nervosi deputati al controllo dei movimenti volontari. Dopo dosaggi di cocaina dell'ordine di 0,01 g per kg, i cani mostravano evidenti segni di eccitazione euforica accompagnata da coazione «maniacale» al movimento. L'analisi del tipo di motilità fornisce a Von Anrep la prova che la stimolazione interessa tutti i centri nervosi; egli interpreta, poi, certi movimenti oscillatori del capo come conseguenza di un'irritazione dei canali semi-circolari. Altre manifestazioni dell'intossicazione cocainica sono l'accelerazione del respiro, spiccato aumento della frequenza del polso, riferibile a paralisi precoce del nervo vago, dilatazione delle pupille, accelerazione della motilità intestinale, notevole elevazione della pressione sanguigna e diminuzione delle secrezioni in generale. Perfino dopo dosaggi talmente elevati da provocare convulsioni e sintomi paralitici, fino al decesso dovuto a paralisi del centro respiratorio, la sostanza del muscolo striato rimane intatta. Von Anrep non indica la dose letale per i cani; per i conigli essa è 0,10 g per kg e per i gatti 0,02 g per kg. Quando si interrompono le connessioni tra il midollo spinale ed il bulbo, la cocaina non provoca né crampi né aumento della pressione del sangue (Danini); quando è sezionato il tratto dorsale del midollo spinale, gli spasmi si producono solo nelle estremità anteriori mentre quelle posteriori sono risparmiate (von Anrep). Danini e Von Anrep ne deducono quindi che la cocaina agisce principalmente sull'area vitale della midolla allungata (bulbo). Dovrei a questo punto aggiungere che soltanto Schroff senior considera la cocaina come un narcotico classificandola insieme all'oppio e alla cannabis, mentre quasi tutti gli altri autori la includono nel gruppo della caffeina ecc. v. GLI EFFETTI DELLA COCA SULL'ORGANISMO UMANO SANO Allo scopo di studiare gli effetti della coca sull'organismo umano in condizioni di buona salute, ho condotto alcuni esperimenti sia su me stesso che su altri soggetti: i risultati che ho ottenuto concordano fondamentalmente con le descrizioni del Mantegazza relative agli effetti delle foglie di coca. La prima volta ché ingerii 0,05 g di cocaïnum muriaticum, in soluzione acquosa all'1%, fu in occasione di una lieve sensazione di stanchezza. La soluzione è piuttosto viscosa, ha un certo aspetto opalescente ed emana uno strano odore aromatico; lì per lì ha un gusto amaro, cui però fa seguito tutta una gamma di piacevoli sapori aromatici. Il sale di cocaina non dissolto possiede lo stesso odore e sapore, ma in grado più intenso. Dopo pochi minuti dall'ingestione della sostanza si prova una improvvisa sensazione esilarante accompagnata da una impressione di leggerezza; le labbra e il palato sembrano come coperti da una sorta di patina; segue, nelle stesse zone, una sensazione di calore; se, a questo punto, si beve dell'acqua fredda, questa sembra calda sulle labbra e fresca in gola. Altre volte la sensazione dominante è una piacevole freschezza del palato e delle fauci. Nel corso del primo esperimento ho avvertito per un breve periodo alcuni effetti tossici, che comunque non si sono ripresentati nelle prove successive. La respirazione era divenuta più lenta e più profonda, mi sentivo stanco e assonnato; assalito da frequenti sbadigli, avvertivo anche un senso di intontimento. Ma ecco, dopo pochi minuti, preceduta da una salve di rutti freddi, comparire la tipica euforia cocainica. Subito dopo l'ingestione della sostanza, notai anche un lieve rallentamento del polso, cui seguì una modesta accelerazione. I medesimi segni fisici dell'azione cocainica, li ho potuti osservare anche in altri soggetti, quasi tutte persone della mia età; il sintomo più costante si è rivelato quello delle ripetute eruttazioni rinfrescanti. Esso è spesso accompagnato da borborigmi originantisi probabilmente nelle parti alte dell'intestino; due dei soggetti da me osservati, che si dichiaravano in grado di riconoscere i movimenti dei loro stomaci, riferirono di averli nettamente individuati più di una volta. Spesso, al primo insorgere dell'azione cocainica, i soggetti denunciavano una intensa sensazione di calore al capo. Tale sensazione l'ho provata anch'io nel corso di sperimentazioni successive, ma debbo dire che altre volte non si è presentata affatto. In due casi soltanto la coca provocò uno stato vertiginoso. Tutto sommato, gli effetti tossici della cocaina sono di breve durata e molto meno intensi di quelli prodotti da dosi attive di chinino o salicilato di sodio; sembra poi che diventino ancora più deboli dopo l'uso ripetuto della sostanza. Mantegazza accenna ai seguenti effetti occasionali prodotti dalla coca: eritema passeggero, aumento della eliminazione di urina, secchezza della congiuntiva e della mucosa nasale. La secchezza della mucosa del cavo orale e della gola è un sintomo abituale che può durare anche ore. Alcuni ricercatori (Marvand, Collan) riferiscono di un leggero effetto lassativo. Sembra inoltre che le urine e le feci assumano lo stesso odore della coca. Non tutti gli autori sono d'accordo sugli effetti prodotti dalla sostanza sulla frequenza del polso. Secondo Mantegazza la coca provoca rapidamente un aumento notevole di frequenza, direttamente proporzionale all'aumento del dosaggio; anche Collin notò un'accelerazione del polso dopo l'assunzione di coca, mentre Rossier, Demarle e Marvand osservarono che ad una accelerazione iniziale faceva seguito un rallentamento di lunga durata. Dopo l'ingestione di coca, Christison osservò che lo sforzo fisico gli provocava un aumento delle pulsazioni molto più modesto di quanto non si verificasse in regime di astinenza; Reiss invece contesta qualsiasi effetto sul polso. Per conto mio, non trovo nessuna difficoltà nello spiegare la mancanza di accordo; essa è da imputare in parte alle differenti forme delle preparazioni usate (infusi caldi di foglie, soluzioni fredde di cocaina), in parte alle modalità con cui vengono applicate e in parte alle diverse reazioni individuali. Per la coca, l'ultimo fattore, come del resto aveva già segnalato Mantegazza, è di particolare importanza. Si dice che esistano soggetti che non riescono a tollerare assolutamente la coca; d'altro canto, a me è capitato di osservarne non pochi cui non facevano nessun effetto 5 cg, dose invece efficace per me e per altri. Gli effetti psichici del cocaïnum muriaticum assunto a dosi di 0,05-0,10 g consistono in una sensazione esilarante e in una euforia durevole che non presenta nessuna differenza da quella di un individuo normale. Manca del tutto quel senso di eccitazione che accompagna di solito la stimolazione da alcool, come è del resto assente il tipico impulso all'azione immediata prodotto dall'alcool stesso. Anzi, si avverte un aumento dell'autocontrollo e ci si sente più vigorosi e dotati di un'aumentata capacità di lavoro; d'altro canto, se ci si mette a lavorare, non si percepisce quell'aumento dell'acutezza mentale che inducono l'alcool, il tè o il caffè. Si è semplicemente normali, e ben presto si stenta a credere di trovarsi sotto l'influsso di qualsivoglia sostanza. Questi fenomeni fanno pensare che lo stato d'animo indotto dalla coca a detti dosaggi, più che a stimolazione diretta, sia dovuto alla scomparsa di quegli elementi che in uno stato di benessere generale sono responsabili della depressione. Si può forse anche supporre che l'euforia conseguente alle condizioni di buona salute altro non sia che la normale condizione di una corteccia cerebrale adeguatamente nutrita, che «non è conscia» degli organi del corpo in cui risiede. È durante questo stadio dell'azione cocainica, non individuabile altrimenti, che fanno la loro comparsa quei sintomi descritti come il meraviglioso effetto stimolante della coca. Un protratto e intenso lavoro, mentale o fisico che sia, può essere compiuto senza che compaia alcuna sensazione di stanchezza; è come se il bisogno di cibo e di sonno, che altrimenti si imporrebbe perentoriamente in certi momenti della giornata, fosse completamente eliminato. Vero è che, mentre perdurano gli effetti della cocaina, si può anche indurre un soggetto a mangiare abbondantemente e senza repulsione, ma questi ha la netta impressione che il pasto sia assolutamente superfluo. Analogamente, allorché l'effetto della coca comincia a diminuire, è possibile addormentarsi se ci si mette a letto, ma si può altrettanto bene fare a meno del sonno senza alcuna spiacevole conseguenza. Durante le prime ore in cui la coca fa effetto, non si riesce a dormire, ma la mancanza di sonno non provoca assolutamente alcun disturbo. La scomparsa della fame, del sonno e della fatica (mentale) e la maggiore efficienza nel lavoro intellettuale sono fenomeni che ho avvertito personalmente una dozzina di volte; non ho avuto purtroppo occasione di impegnarmi in attività fisiche. Un collega indaffaratissimo mi offrì lo spunto per osservare un impressionante esempio del modo in cui la cocaina dissipa la stanchezza più ostinata e un più che giustificato senso di fame; alle sei del pomeriggio, il collega, che non aveva toccato cibo dalla mattina presto e aveva lavorato come un dannato tutto il giorno, ingerì 0,05 g di cocaïnum muriaticum. Qualche minuto dopo dichiarò di sentirsi come uno che avesse appena divorato un pranzo abbondante, di non provare nessun desiderio di cenare, e di avvertire tanta energia da intraprendere una lunga passeggiata. L'effetto stimolante della sostanza è garantito, al di là di ogni dubbio, da tutta una serie di attendibili osservazioni, alcune poi recentissime. Ad esempio, a scopo sperimentale, Sir Robert Christison - che ha settantotto anni - si affaticò fino ad arrivare all'esaurimento compiendo una marcia di quindici miglia senza mangiare nulla. Dopo parecchi giorni ripetè l'impresa, con lo stesso risultato; al terzo esperimento, masticò 2 decigrammi di foglie di coca e riuscì a compiere il percorso senza provare la stanchezza delle prove precedenti; rientrato a casa, nonostante fosse rimasto senza cibo e bevande per nove ore, non provò alcun desiderio di mangiare o di bere e si alzò la mattina dopo freschissimo. Un'altra volta scalò una montagna di tremila piedi, arrivando in vetta completamente esausto; dopo aver assunto la coca, discese invece con vigore giovanile e senza avvertire il minimo segno di fatica. Anche Clemens e J. Collan hanno fatto esperimenti del genere; Collan, ad esempio, camminò per ore ed ore sulla neve; Mason chiama la coca «una cosa eccellente per una lunga marcia»; Aschenbrandt ha di recente riferito come dei soldati bavaresi, esausti per lunghe fatiche o malattie debilitanti, dopo aver assunto la coca furono in grado di partecipare a marce e manovre. Moreno y Maïz con l'aiuto della coca riusciva a star sveglio intere notti; Mantegazza rimase quaranta ore senza cibo. Abbiamo quindi le migliori ragioni per affermare che gli effetti della coca sugli europei sono identici a quelli provati dalle foglie di coca sugli Indios del Sud America. Gli effetti prodotti da una dose moderata di coca svaniscono in modo così graduale che, in circostanze normali, è difficile stabilire la loro durata. Se, sotto l'azione della coca, ci si mette a lavorare intensamente, dopo un periodo variabile dalle tre alle cinque ore si nota una diminuzione della sensazione di benessere; per evitare la stanchezza, si rende allora necessaria un'altra dose di coca. L'effetto della coca sembra durare più a lungo se non si compie nessun lavoro muscolare pesante. È opinione comune che l'euforia indotta dalla sostanza non è seguita da alcun senso di rilasciatezza o da qualsivoglia condizione depressiva. Per parte mia, propendo a credere che, dopo moderati dosaggi, almeno parte degli effetti della coca persiste per altre ventiquattro ore. Comunque sia, nel mio caso, ho notato che anche il giorno successivo all'ingestione della sostanza, le mie condizioni sembravano decisamente più favorevoli del solito. Sarei incline, quindi, a spiegare la possibilità di un guadagno duraturo di energia, quale spesso viene attribuito alla coca, con la totalità dei suoi effetti. Alla luce dei resoconti che citerò in seguito, sembra probabile che la coca, se usata a lungo ma con moderazione, non sia dannosa all'organismo. Von Anrep, ad esempio, dopo aver trattato i suoi animali per trenta giorni con dosi modeste di cocaina, non riuscì a scoprire alcuna conseguenza dannosa sulle loro funzioni corporee. Mi sembra poi degno di nota — per averlo riscontrato di persona e per affermazioni di altri ricercatori in grado di esprimere validi giudizi — il fatto che l'assunzione di una dose unica o ripetuta che sia non provochi il desiderio irresistibile di usare ancora altra sostanza; al contrario, si prova una specie di immotivata avversione nei suoi confronti. Sembra che tale fenomeno sia in parte responsabile del fatto che la coca, nonostante le più calde raccomandazioni, non si sia affermata in Europa come stimolante. L'effetto provocato da dosaggi elevati di coca fu studiato da Mantegazza nel corso di esperimenti su se stesso. L'autore riuscì a conseguire uno stato di aumentato benessere accompagnato da un desiderio di completa immobilità, interrotto peraltro, sporadicamente, da un impellente bisogno di movimento. L'analogia con i risultati ottenuti da Von Anrep nei suoi esperimenti sugli animali è inconfondibile. Allorché Mantegazza aumentò ulteriormente la dose, cadde in uno stato di sopore beato: la frequenza del polso diventò altissima, mentre la temperatura corporea subì un moderato aumento. Egli notò difficoltà di parola e incertezza di scrittura; alla fine sperimentò delle allucinazioni vivacissime e colorate, all'inizio terrorizzanti, ma subito dopo piacevolissime. L'intossicazione cocainica non solo non produsse reazione depressiva, ma non lasciò il minimo segno che potesse larvatamente ricordare le straordinarie esperienze vissute dallo sperimentatore. Dopo ingestione di dosi abbastanza alte di coca, anche Moreno y Maïz provò una impellente coazione al movimento. Per quanto concerne la lucidità mentale, dopo aver assunto ben 18 foglie di coca, Mante- gazza non avvertì alcun disturbo del campo di coscienza. Un chimico che cercò di avvelenarsi prendendo 1,5 g di cocaina si ammalò e presentò sintomi di gastroenterite, ma non vi fu nessun ottenebramento della coscienza. VI. USI TERAPEUTICI DELLA COCA Era inevitabile che una pianta che aveva acquisito una sì grande reputazione nel suo paese d'origine per i suoi effetti meravigliosi dovesse essere usata per curare i più svariati disordini e malattie dell'organismo umano. I primi europei che si resero conto del tesoro posseduto dalle popolazioni indigene non ebbero alcuna riserva a raccomandare vivamente l'uso della coca. Basandosi su una vasta esperienza clinica, Mantegazza compilò un elenco delle proprietà terapeutiche della sostanza, che piano piano si guadagnarono il riconoscimento di altri medici. In questa parte del mio scritto, ho cercato di raccogliere tutti i suggerimenti e i consigli concernenti la coca, e, nell'accingermi a questo compito, mi sono sforzato di operare una distinzione tra le raccomandazioni che si basano su successi ottenuti in campo terapeutico e quelle che si riferiscono agli effetti psicologici dello stimolante, di gran lunga preponderanti. Al momento in cui scrivo pare che esistano fondate prospettive di un ampio riconoscimento ed impiego della coca nel Nord-America, mentre in Europa i medici ne conoscono appena il nome. Il mancato attecchimento della sostanza in Europa, a mio avviso immeritato, può essere forse attribuito alle dicerie di conseguenze dannose prodotte dal suo uso, dicerie che si diffusero poco dopo l'introduzione della coca nel nostro continente; o anche alla qualità dubbia delle preparazioni e alla loro relativa rarità, con prezzi di conseguenza elevati. Molte prove a favore dell'uso della coca sono state giudicate assolutamente valide, laddove per altre occorre ancora un'indagine scevra da pregiudizi. È stato dimostrato che la cocaina Merk ed i suoi sali sono preparati che posseggono gli stessi effetti, o almeno quelli essenziali, delle foglie di coca. a. La coca come stimolante. Non v'è dubbio che l'uso principale della coca rimarrà quello sancito dagli Indios per secoli: essa è preziosa in tutti i casi in cui l'obiettivo principale è quello di aumentare la capacità fisica del corpo per un breve lasso di tempo e di mantenere una riserva di energia da utilizzare per ulteriori esigenze — specialmente allorché le circostanze esterne escludono la possibilità di ottenere il riposo e il cibo normalmente richiesti per sforzi estenuanti. Situazioni del genere si possono verificare in tempo di guerra, in occasione di viaggi, nel corso di scalate alpinistiche e altre spedizioni, ecc. — si tratta in effetti delle stesse situazioni in cui si rivelano benefici gli stimolanti a base di alcool. Senonché la coca è uno stimolante decisamente più potente e di gran lunga meno nocivo dell'alcool, e l'ostacolo a una sua più larga diffusione va ricercato soltanto nel suo costo eccessivamente elevato. Tenendo presenti gli effetti della coca sugli indigeni del Sud-America, già un autorevole medico del settecento, Pedro Crespo, di Lima (1793) ne consigliava l'uso ai marinai europei; Neudörfer (1870), Clemens (1867) e il Maggiore medico E. Charles suggerirono che venisse adottata in Europa negli ambienti militari; credo che gli esperimenti di Aschenbrandt non dovrebbero mancare di richiamare sulla coca l'attenzione delle competenti Autorità. Se la cocaina è impiegata a scopo stimolante, sarebbe meglio somministrarla a piccoli dosaggi attivi (0,05-0,10 g), ripetuti nel tempo onde ottenere una continuità d'azione. Sembra assodato che la cocaina non si accumuli nell'organismo; ho già accennato al fatto che, una volta svaniti gli effetti della sostanza, non subentra uno stato depressivo. Al momento attuale non è possibile affermare con certezza fino a che punto la coca possa aumentare le capacità della mente umana. A me sembra che il suo uso protratto possa condurre a un miglioramento duraturo solo nel caso che le inibizioni siano dovute a cause fìsiche o ad esaurimento. Vero è che l'effetto immediato di una dose di coca non può essere paragonato a quello prodotto da una iniezione di morfina; ma, fatto senza altro positivo, non c'è alcun rischio di danni all'organismo come invece accade nell'uso cronico della morfina. È impressione di molti medici che la coca potrebbe giocare un ruolo importante nel riempire una lacuna dell'armadio farmaceutico degli psichiatri. È infatti notorio come questi ultimi hanno a disposizione un vasto arsenale di farmaci per ridurre l'eccitazione dei centri nervosi ma nemmeno uno utile ad aumentarne il ridotto funzionamento. Di conseguenza, la coca è stata prescritta per le più svariate condizioni di debolezza psichica — isteria, ipocondria, inibizione e stupor melanconici e stati morbosi affini; sono stati riferiti successi; ad esempio il gesuita Antonio Julian (Lima, 1787) parla di un dotto missionario che sarebbe stato liberato da una grave forma di ipocondria; Mantegazza loda la coca riconoscendone una quasi universale efficacia nel migliorare quei disordini funzionali attualmente unificati col termine di neurastenia; Flisssburg vanta brillanti risultati in casi di «prostrazione nervosa»; secondo Caldwell la coca sarebbe il miglior tonico contro l'isteria. E. Morselli e G. Buccola condussero una ricerca sperimentale che prevedeva l'impiego sistematico della cocaina per un periodo di vari mesi nei melanconici. Gli autori, seguendo le prescrizioni di Trommsdorf, somministrarono un preparato di cocaina per iniezione sottocutanea, in singole dosi varianti da 0,0025 a 0,10 g. Dopo circa un paio di mesi, essi confermarono un lieve miglioramento nelle condizioni dei pazienti, che divennero più allegri e ripresero a nutrirsi beneficiando di una digestione regolare. Nell'insieme, l'efficacia della coca in casi di debolezza nervosa e psichica richiede ulteriori indagini che porteranno forse a conclusioni almeno in parte favorevoli. Secondo Mantegazza la coca è del tutto inutile, se non addirittura pericolosa, in casi di modificazioni organiche e di infiammazioni del sistema nervoso. b. Uso della coca nei disturbi digestivi gastrici. Oltre ad essere l'uso più antico e più solidamente fondato, è anche quello che ci riesce più comprensibile. Secondo le affermazioni unanimi, sia di vecchi che di recenti autorevoli sostenitori (Julian, Martius, Unanuè, Mantegazza, Bingel, Scrivener, Frankl ed altri), la coca, nelle sue varie preparazioni elimina i disturbi dispeptici e le disfunzioni e la debolezza ad essi associati, rivelandosi, se assunta per molto tempo, una cura definitiva. Come Mantegazza e Frankl, io stesso ho avuto modo di sperimentare personalmente come quei penosi sintomi che fanno seguito a un pasto abbondante — e cioè senso di pressione e di gonfiore allo stomaco, disagio e riluttanza al lavoro — scompaiono con le eruttazioni provocate da piccole dosi di cocaina (0,025-0,05). Più di una volta ho recato così sollievo ad alcuni colleghi, e in due casi ho notato come la nausea prodotta da eccessi gastronomici rispondesse rapidamente all'azione della cocaina, dando luogo a un normale desiderio di cibo e ad una sensazione di benessere corporeo. Con l'aggiunta di un po' di cocaina al salicilato di sodio, sono riuscito ad evitare i disturbi di stomaco. Il collega Joseph Pollack mi ha riferito di un caso in cui ottenne dalla sostanza un effetto veramente sorprendente, il che sta a dimostrare come essa si possa impiegare non solo per trattare semplici turbe gastriche locali ma anche gravi reazioni riflesse; si deve dunque precisare che la cocaina è dotata di una potente azione sia sul rivestimento mucoso che sulla parete muscolare dell'organo. Un paziente di quarant'anni, persona robusta che il dottore conosceva molto bene, fu costretto ad attenersi rigidamente ad una certa dieta con orari di pasti rigorosamente determinati; solo cosi avrebbe potuto evitare gli attacchi che ora descriveremo. Ne soffriva particolarmente se costretto ad affrontare un viaggio o sotto qualsiasi altra tensione emotiva. Gli attacchi seguivano quasi uno schema prestabilito: cominciavano la sera con una sensazione di fastidio all'epigastrio, seguita da arrossamento del volto, comparsa di lacrimazione, pulsazioni alle tempie e violento dolore alla fronte, il tutto accompagnato da un senso di depressione e apatia. La notte non riusciva a dormire; sul far del mattino insorgevano lunghi e penosi conati di vomito, che duravano alcune ore. Solo verso mezzogiorno provava un po' di sollievo, e, allorché ingoiava qualche cucchiaiata di minestra avvertiva una strana sensazione: «come se lo stomaco dovesse espellere un proiettile che vi stava da tempo annidato». Seguiva una eruttazione acida, finché, verso sera, le condizioni si rinormalizzavano. Il paziente era inabile al lavoro per tutta la giornata ed era costretto a restare a letto. Alle otto di sera del dieci giugno, ecco riapparire gli abituali sintomi dell'attacco. Verso le dieci, dopo che era già apparso il mal di testa, fu somministrato al paziente 0,075 g di cocaïnum muriaticum. Poco tempo dopo, egli avverti come una sensazione di calore e comparve una eruttazione che sembrava, a suo dire, «ancora troppo scarsa». Alle dieci e trenta si ricorse a un'altra dose di 0,075 g: le eruttazioni aumentarono, il paziente si sentì più sollevato e riuscì perfino a scrivere una lunga lettera, dichiarò anche di avvertire un intenso movimento allo stomaco; a mezzogiorno, salvo per un leggero mal di testa, si sentì a posto, addirittura di ottimo umore, tanto che fece una passeggiata di un'ora. Anche se non riuscì a chiuder occhio fino alle tre del mattino, la cosa non lo disturbò affatto. Si svegliò il giorno dopo in perfette condizioni, con un buon appetito, e pronto a riprendere il suo lavoro. Come ritiene anche il Mantegazza, l'effetto della cocaina sullo stomaco è duplice: vi è stimolazione della motilità e riduzione della sensibilità dell'organo. Quest'ultima appare molto probabile, dato che la cocaina, oltre all'azione specifica locale, esercita un effetto analogo su altre mucose dell'organismo. Mantegazza afferma di aver ottenuto successi brillantissimi nel trattamento di gastralgie, enteralgie e tutte le affezioni dolorose e spastiche dello stomaco e dell'intestino, successi che egli attribuisce alle proprietà anestetizzanti della coca. A riguardo, io non posso confermare le esperienze dell'Autore; solo in un caso di gastrite catarrale, dopo la somministrazione di coca, vidi sparire la sensibilità dello stomaco alle manovre di compressione. Altre volte, invece, a quanto riferiscono altri colleghi e anche per mia personale osservazione, ho notato che pazienti portatori di ulcera o formazioni cicatriziali gastriche accusano aumento del dolore dopo l'ingestione della sostanza; il fenomeno è spiegabile con l'aumento della motilità dell'organo provocato dalla coca. Di conseguenza, direi che la coca trova una precisa indicazione nei casi di debolezza digestiva di tipo atonico e nei così detti disturbi nervosi di stomaco; in tali affezioni, oltre all'alleviamento dei sintomi, si può ottenere un durevole miglioramento. c. La coca nella cachessia. L'uso protratto della coca è vivamente raccomandato — e sembra sia stato sperimentato con successo — in tutte quelle condizioni morbose che comportano degenerazione dei tessuti, come gravi anemie, tubercolosi, malattie febbrili prolungate, ecc., oltre che nella convalescenza delle affezioni suddette. Così McBean osservò un deciso miglioramento in un caso di febbre tifoide trattato con la coca. Nel caso della tubercolosi, si dice che la sostanza riduca beneficamente la febbre e la sudorazione. A quanto riferisce Pekham, in un caso di tisi sicuramente diagnosticata, l'impiego per sette mesi dell'estratto fluido della sostanza avrebbe apportato uno spiccato miglioramento delle condizioni del paziente; Hole dà notizia di un altro caso, piuttosto grave, in cui la mancanza cronica di appetito aveva provocato una grave condizione di magrezza e di esaurimento; anche questa volta l'uso della coca rimise il paziente in sesto. R. Bartholow ha osservato che, in genere, la sostanza si è rivelata utile nel trattamento della tubercolosi e di «altre malattie consuntive». Mantegazza e numerosi altri autorevoli medici attribuiscono alla coca la stessa ineguagliabile proprietà: di ridurre cioè lo scadimento fisico e di aumentare le forze in caso di cachessia. Si sarebbe tentati di attribuire tali successi, almeno in parte, all'indiscusso favorevole effetto della coca sulla digestione, ma è bene tener presente che la maggior parte degli autori che si sono occupati della sostanza la considerano piuttosto come una «fonte di risparmio»; mi spiego: essi pensano che un organismo che abbia assorbito una quantità di cocaina anche minima, sia in grado, come conseguenza della reazione del corpo alla sostanza, di immagazzinare una carica maggiore di energia vitale suscettibile di essere trasformata in forza-lavoro. Stabilita una costante di lavoro fissa, l'organismo che ha assorbito cocaina dovrebbe essere in grado di fronteggiarla con minor dispendio metabolico, che a sua volta implica una minore ingestione di cibo. Tale ipotesi fu evidentemente avanzata per chiarire, secondo Von Voit certi inesplicabili effetti della coca sugli Indios: essa non implica una contraddizione con il principio di conservazione dell'energia. Di fatto, l'energia lavorativa, attingendo al cibo o ai composti dei tessuti organici, comporta una certa perdita, sia nella utilizzazione del cibo assimilato sia nella conversione dell'energia in lavoro, perdita che peraltro potrebbe esser ridotta qualora venissero adottate certe opportune misure. Comunque non è stato assodato se un processo come quello descritto si verifichi effettivamente. Esperimenti miranti a calcolare la quantità di urina eliminata durante l'assunzione di coca e in sua assenza non hanno portato a conclusioni definitive; a dire il vero, essi non sono stati sempre eseguiti in condizioni tali da permettere risultati probanti. C'è di più: sembra che gli esperimenti stessi siano stati intrapresi partendo dal presupposto che l'eliminazione urinaria che, come è noto non è influenzata dal lavoro, potesse fornire una misura del metabolismo in generale. Così, Christison notò una lieve riduzione dei composti urinali solidi nel corso delle marce cui si sobbarcò, sotto l'azione della coca; in base ai loro esperimenti, Lippmann, Demarle, Marvand, e più recentemente Mason, sono pervenuti alle stesse conclusioni: il consumo della coca riduce la. quantità di urina eliminata. Gazeau, invece, ha notato che sotto l'azione della sostanza l'eliminazione urinaria subisce un aumento dell'11-24%. Secondo l'Autore, l'aumento della capacità lavorativa e la possibilità di fare a meno del cibo, quali si verificano per l'azione della coca, sarebbero dovute a una migliore disponibilità dei materiali biologici accumulati nell'organismo. Nessun esperimento invece è stato condotto sull'eliminazione dell'anidride carbonica. Voit dimostrò che il caffè, considerato anch'esso una «fonte di risparmio» non interferisce minimamente sulla degradazione delle sostanze azotate dell'organismo. Il concetto di cocaina come «fonte di risparmio» deve essere ritenuto sfatato dopo alcune ricerche eseguite su animali da Claude Bernard, Moreno y Maïz, Demarle, Gazeau e Von Anrep; questi furono divisi in due gruppi, a uno dei quali venne somministrata la sostanza. Entrambi i gruppi furono fatti digiunare fino alla morte e vennero quindi rispettivamente registrati la perdita di peso corporeo ed il tempo di resistenza alla inanizione: ebbene, il risultato fu che gli animali cui era stata somministrata la cocaina soccombettero alla inanizione contemporaneamente — se non addirittura prima — a quelli che non avevano ingerito la sostanza. Il digiuno forzato avvenuto a La Paz e riferito da Unanuè — un esperimento che la storia stessa si incaricò di eseguire — sembra però contraddire tali conclusioni; si dice infatti che gli abitanti che avevano ingerito coca siano scampati alla morte per fame. A riguardo, potremmo ricordare il fatto che il sistema nervoso umano possiede una indubbia, anche se oscura, influenza sulla nutrizione dei tessuti; dopo tutto, in una persona sana, anche fattori psicologici possono provocare perdita di peso. Il potere terapeutico della coca, che è poi l'argomento in discussione fin dall'inizio, non va quindi sottovalutato o tanto meno confutato. L'eccitazione dei centri nervosi indotta dalla cocaina può avere un effetto benefico sulle condizioni di nutrizione del corpo in caso di malattie esaurienti e debilitanti, anche se l'effetto non è da riferirsi a un rallentamento del metabolismo. A questo punto, mi corre l'obbligo di ricordare come la cocaina sia stata notevolmente apprezzata come valido ausilio nel trattamento della sifilide. R.W. Taylor sostiene, infatti, che in caso di contemporanea somministrazione di cocaina, aumenterebbe la tolleranza dei pazienti al mercurio, e per di più si eviterebbe la cachessia prodotta da questo farmaco. J. Collan la consiglia come il miglior rimedio per la stomatitis mercurialis e riferisce che Pagvalin la prescrive regolarmente in associazione a preparati a base di mercurio. d. La coca nel trattamento della morfinomania e dell'alcoolismo. Di recente, in America si è fatta una grande scoperta: i preparati di coca non solo hanno il potere di sopprimere il bisogno morboso di morfina nei tossicomani abituali ma anche di ridurre al minimo i gravi sintomi di collasso che di solito si manifestano quando il paziente viene svezzato dalla dipendenza morfìnica. Per quanto mi risulta (e sono largamente debitore dei dati in mio possesso alla Detroit Therapeutic Gazette), fu W.H. Bentley ad annunciare, nel maggio del 1878, di aver sostituito in una paziente tossicomane l'abituale morfina con la coca. Sembra che due anni dopo, Palmer, con un suo articolo apparso sul Louisville Medical News, abbia suscitato un grosso interesse generale verso questo tipo di terapia in casi di tossicomania morfìnica; per un paio di anni di seguito, infatti, l’Œrythroxylon coca nell'oppiomania» divenne un titolo di testa negli abituali notiziari della Therapeutic Gazette. Da allora, però, le informazioni relative a successi terapeutici si andarono progressivamente rarefacendo: forse il trattamento era diventato ormai una prassi abituale e scontata, o forse il tipo di cura fu del tutto abbandonato, comunque non saprei dire. A giudicare dalle inserzioni pubblicitarie delle case farmaceutiche, nelle riviste mediche americane più recenti, mi sembrerebbe più valida la seconda ipotesi. La casistica clinica relativa al successo della terapia cocainica nelle tossicomanie ammonta a sedici casi; il fallimento della coca nell'alleviare la dipendenza morfìnica si sarebbe verificato in un solo paziente e in questo caso il medico curante si chiede meravigliato come mai ci sia stato tanto «battage» a favore dell'uso della sostanza nelle morfinomanie. In tutti i casi ad esito favorevole, c'è però una evidente variabilità nelle conclusioni. Sono mescolate infatti storie di tossicomania di lunga durata con casi di pazienti che assumevano oppio o morfina in grandi dosi. Manca, poi, una sufficiente documentazione relativa alle ricadute, anche perché la descrizione della casistica è stata compilata a brevissima scadenza dall'effettuazione della terapia; né sono riportati in dettaglio i sintomi manifestatisi in corso di astinenza. Più validi sono quei resoconti clinici in cui si fa osservare come i pazienti potessero fare a meno della coca dopo poche settimane, senza più avvertire il bisogno morboso della morfina. In particolar modo si richiama più volte l'attenzione sul fatto che alla cachessia da morfina sarebbe subentrata una salute eccellente, tanto che, alla fine della cura, i pazienti erano quasi irriconoscibili. Per quanto riguarda il metodo di svezzamento prescelto, mi sembra esser chiaro che nella maggior parte dei casi si è preferito il sistema di ridurre gradualmente le dosi della sostanza tossica, mentre nel contempo venivano aumentate quelle della coca; comunque non sono mancati tentativi di sospensione brusca del tossico. In tal caso, Palmer prescrive di ripetere in giornata una certa dose di cocaina ogni qualvolta riappaia il desiderio della morfina. La dose quotidiana di cocaina viene progressivamente ridotta finché si riesce a fare a meno anche dell'antidoto. Gli attacchi insorti nel periodo di astinenza eran leggeri sin dall'inizio o Io diventavano dopo pochi giorni. Nella quasi totalità dei casi la terapia veniva effettuata dal paziente stesso, laddove il trattamento della morfinomania senza ausilio della coca, così come viene praticato in Europa, richiede il ricovero del paziente in ospedale. Ho avuto modo di osservare il caso di un soggetto sottoposto al tipo di cura che prevede la sospensione brusca della morfina con l'aiuto della cocaina; lo stesso paziente aveva già presentato una sintomatologia molto grave da astinenza nel corso di una precedente terapia. Questa volta la condizione era tollerabile; in particolare, finché duravano gli effetti della coca, non vi erano segni di depressione o di nausea; gli unici sintomi di astinenza persistenti erano brividi e diarrea. Il paziente non era costretto a letto e poteva vivere normalmente. Nei primi giorni di cura consumò 3 dg di cocaïnum muriaticum, e dopo dieci giorni fu in grado di interrompere completamente la terapia con la coca. Il trattamento cocainico della morfinomania non risulta esser dunque un semplice viraggio di tossicomania — non trasforma cioè il morfinomane in un coquero\ l'uso della coca è solo transitorio. Non credo inoltre che sia l'effetto stenico generale della coca a permettere che il sistema nervoso indebolito dalla morfina sopporti con sintomi quasi insignificanti il ritiro di quest'ultima. Sono più propenso invece a credere che la coca possegga un effetto antagonistico diretto nei confronti della morfina, e a sostegno della mia ipotesi, cito le seguenti osservazioni effettuate dal dott. Josef Pollak su un suo caso: Donna di 33 anni sofferente da anni di una grave emicrania mestruale, alleviatale solo con iniezioni di morfina. Benché la paziente non assuma la morfina né provi desiderio di farlo quando è libera da emicrania, durante gli attacchi si comporta come una vera morfinomane. Qualche ora dopo l'iniezione soffre di una grave depressione, accompagnata da crisi di vomito biliare, quadro morboso che viene stroncato da un'altra iniezione; ma allora riappaiono i sintomi di intolleranza, col risultato finale di un attacco emicranico, con tutte le sue conseguenze, per cui la paziente è costretta a letto per tre giorni nelle condizioni più miserande. Si provò quindi a combattere l'emicrania servendosi della cocaina, ma il trattamento si rivelò inefficace, tant'è vero che si dovette di nuovo far ricorso alle iniezioni di morfina. Appena si manifestarono i sintomi di intolleranza, essi furono rapidamente alleviati da 1 dg di cocaina, col risultato che la paziente, oltre a riprendersi più rapidamente dall'attacco, adoperò una quantità molto minore di morfina. In America, più o meno nello stesso periodo in cui veniva adoperata nelle tossicomanie morfiniche, la coca è stata sperimentata anche nella terapia dell'alcoolismo cronico, tanto è vero che la maggior parte delle relazioni trattano tale duplice uso contemporaneamente. Anche nel trattamento dell'alcoolismo sono stati riferiti indiscutibili successi; fu ad esempio eliminato o attenuato l'impulso irresistibile a bere, furono anche alleviati i disturbi gastrici che affliggono i bevitori. In generale, però, la soppressione del bisogno morboso di alcool ottenuta con l'impiego della coca si è rivelata molto più ardua se paragonata ai successi ottenuti per la morfinomania; in un caso riferito da Bentley, l'alcoolista si trasformò in un coquero. È superfluo sottolineare quale enorme importanza acquisterebbe la coca come «fonte di risparmio» intesa in un altro senso, se venisse confermata la sua efficacia nel combattere l'alcoolismo. e. Coca ed asma. Tschudi e Markham riferiscono che con la masticazione di foglie di coca non soffrirono dei sintomi di mal di montagna che di solito li affliggono nello scalare le Ande; si tratta di una costellazione sintomatica costituita da respirazione corta e affannosa, batticuore, sensazione di vertigine ecc. Poizat cita il caso di un paziente in cui gli attacchi asmatici venivano inevitabilmente stroncati dalla coca. Se menziono questa azione della sostanza è perché sembra che essa riconosca una spiegazione fisiologica. Gli esperimenti di Von Anrep sugli animali provocavano una paralisi precoce di alcune branche del vago; ora, sia l'asma da altitudini, che gli attacchi caratteristici della bronchite cronica, possono essere interpretati in termini di una eccitazione riflessa originantesi nei rami polmonari del nervo vago. Stando così le cose, si dovrebbe prendere in considerazione un eventuale uso della coca anche in altre nevrosi vagali. f. La coca come afrodisiaco. Gli indigeni del Sud-America, che raffiguravano la dea dell'amore con foglie di coca in mano, non avevano dubbi sull'azione stimolante della sostanza sugli organi genitali. E Mantegazza conferma che i coqueros mantengono intatta la loro potenza fino a tarda età; riferisce inoltre di casi in cui l'assunzione di coca ripristinò la virilità perduta e fece sparire altre debolezze funzionali, anche se non crede che la sostanza sia in grado di produrre un simile effetto in tutti gli individui. La teoria che la coca sia dotata di un'azione stimolante è particolarmente sostenuta dal Marvand; altri autori la raccomandano caldamente come rimedio per debolezze funzionali occasionali ed esaurimenti passeggeri; Bentley infine ci comunica un caso di turbe di questo genere in cui tutto il merito della guarigione è da attribuirsi alla coca. Tra le persone alle quali ho personalmente somministrato la sostanza, tre accusarono una violenta eccitazione sessuale, che, senza esitazione alcuna, attribuirono alla coca. Un giovane scrittore, che, dopo un trattamento a base di coca, fu in grado di riprendere la sua attività interrotta per una lunga malattia, fu costretto a sospendere l'uso della sostanza a causa degli indesiderabili effetti secondari che gli provocava. g. Applicazioni locali della coca. La cocaina e i suoi sali, allorché messi a contatto della pelle e delle mucose, in soluzioni concentrate, posseggono una spiccata azione anestetica; tale proprietà ne suggerisce un eventuale impiego come anestetico locale, specie in casi di affezioni delle mucose. Secondo Collin, Ch. Tauvel consiglia decisamente la cocaina nel trattamento delle malattie della faringe, definendola come «le tenseur par excellence des chordes vocales». In verità, l'azione anestetica della cocaina potrebbe essere sfruttata in numerose altre applicazioni. Contributo alla conoscenza degli effetti della cocaina (1885)Desiderando richiamare l'attenzione dei medici sulla pianta della coca ed il suo alcaloide, la cocaina, pubblicai nel numero di luglio della rivista Journal of Therapy del dott. Heitler, un mio studio sull'argomento, comprendente una rassegna della letteratura corrente ed alcuni esperimenti personali effettuati con tale sostanza a lungo trascurata. Debbo dire che il mio sforzo è stato coronato da un rapido, completo quanto inaspettato successo. Mentre, su mio consiglio, il dott. Königstein cominciò a sperimentare l'azione della cocaina nell'attenuazione del dolore e nella riduzione delle secrezioni in casi di patologia oculare, il dott. Koller, contemporaneamente e indipendentemente dal collega, ebbe la felice idea di servirsi della sostanza (che notoriamente ha sulle mucose un effetto di intorpidimento) per indurre l'anestesia e l'analgesia totale della cornea e della congiuntiva. Lo stesso Autore, con esperimenti su animali e operazioni su pazienti, dimostrò il valore pratico di tale anestetico locale. Dopo la comunicazione letta dal Koller al Congresso Oftalmologico di Heidelberg la cocaina si è guadagnata in questo campo l'universale riconoscimento. Proseguendo le mie ricerche sulla sostanza, cercai di indagare obiettivamente e, al contempo, sottoporre a prove e a misurazioni quantitative, un sorprendente effetto generale posseduto dall'alcaloide, l'induzione cioè di umore euforico e l'aumento delle capacità e della resistenza fìsica e mentale. Ho dovuto procedere così, poiché avevo notato che i sintomi soggettivi prodotti dalla cocaina variavano da individuo a individuo. Infatti, mentre qualcuno riferisce di provare un'euforia più intensa di quella sperimentata da me in persona nel corso delle mie ricerche soggettive, altri, dopo l'ingestione di cocaina, avvertono un senso di confusione, di malessere, fino a una palese intossicazione. Sembra che Schroff senior appartenga all'ultimo gruppo; l'autore (1862) fu il primo a sperimentare gli effetti della cocaina; e proprio la sua reazione negativa, legata a predisposizione individuale, deve essere, almeno in parte, ritenuta responsabile del fiasco iniziale dell'alcaloide. Ritenevo inoltre che un metodo di valutazione obiettivo potesse rivelare una maggiore uniformità di azione della coca. Per definire l'effetto della sostanza tramite variazioni quantitativamente misurabili (e, possibilmente, anche in direzioni diverse), decisi di indagare sulla forza di certi gruppi muscolari e sui tempi di reazione psichici. Per la prima prova mi sono servito di un dinamometro, congegno costituito da una molla metallica fissata a una presa, il cui schiacciamento provoca lo spostamento di un indice su una scala graduata; l'indice rimane bloccato quando la pressione raggiunge il massimo. Avevo a disposizione due apparecchi: uno, più pesante e manovrabile con entrambe le mani, forniva risultati sorprendenti, ma presentava lo svantaggio di richiedere un grande sforzo, e di conseguenza un rapido affaticamento; l'altro era un dinamometro più leggero, ideato dal dr. V. Burq per misurare la pressione esercitata da una sola mano. Ebbi subito fiducia nelle prestazioni del dinamometro, poiché notai che gli effetti della pressione, specie per i valori massimi, non erano assolutamente influenzati da movimenti arbitrari compiuti dall'individuo sotto sforzo; il modo di premere, inoltre, non produceva che spostamenti modestissimi e trascurabili. Per saggiare i tempi di reazione ho usato invece il neuroamebimetro di Exner, un apparecchio formato da una linguetta metallica capace di 100 vibrazioni al secondo; il soggetto deve arrestare le vibrazioni appena ode il suono emesso allo scatto del congegno; il tempo intercorso tra percezione del suono e completamento del gesto atto a bloccare la molla costituisce il tempo di reazione. Una penna registra il numero delle vibrazioni direttamente in centesimi di secondo. Per chi desiderasse conoscere ulteriori dettagli sul piccolo congegno, nonché le precauzioni necessarie per un suo corretto uso, rimandiamo al lavoro di Exner «Experimentelle Untersuchung der einfachsten psychischen Prozesse». Per questi laboriosi esperimenti ho usufruito della cortese collaborazione del dott. Herzig. Desidero anche precisare di aver praticato e ripraticato le due serie di indagini direttamente su me stesso. Mi rendo conto che, per chi è impegnato a condurle, tali auto-osservazioni hanno l'inconveniente di esigere una specie di duplice obiettività per la stessa cosa, ma fui costretto a procedere in questo modo per ragioni indipendenti dalla mia volontà e anche perché nessuno dei soggetti che avevo a disposizione presentava una reazione così regolare alla cocaina. 1 risultati furono comunque confermati da esperimenti che potei condurre su altre persone, soprattutto colleghi. Al test col dinamometro, ho constatato che 0,05-0,10 g di cocaïn. mur. provocano un notevole aumento della forza muscolare del braccio; nel caso mio, il massimo effetto dell'alcaloide si manifesta dopo circa dieci-quindici minuti e persiste, in misura minore, per qualche ora. Di seguito troverete illustrati dettagliatamente alcuni dei miei esperimenti. Esperimento del 9 novembre 1884. Dinamometro a due mani

La pressione è espressa in libbre. Allo scopo di valutare l'influenza della stanchezza, ad ogni prova ho esercitato la pressione tre volte in successione rapida. Come si vede, la cocaina indusse uno spiccato aumento della forza muscolare, indipendentemente dai valori (massimi o medi) presi in considerazione, che si protrasse per quasi cinque ore. Da notare che il giorno dell'esperimento, le mie condizioni generali erano piuttosto scadenti, e la forza in questione ridotta. Un altro esperimento può dimostrare l'effetto della cocaina in caso di elevati valori iniziali della forza muscolare. Esperimento del 10 novembre 1884 [con lo stesso apparecchio]

Dopo aver proseguito negli esperimenti per alcune settimane, fui colpito da due fenomeni: primo, i valori relativi alla forza di un gruppo muscolare presentano una oscillazione regolare quotidiana; secondo, gli stessi valori, in giorni diversi, appaiono completamente differenti. Questi risultati non hanno molto a che vedere con l'azione della cocaina, ma probabilmente vale la pena di citarli. Il quadro seguente può illustrare tali oscillazioni giornaliere; si tratta degli esperimenti compiuti il 27 e il 28 novembre 1884, con il dinamometro di Burq; la pressione è data in kg e i dati si riferiscono al valore massimo raggiunto da tre compressioni tutte esercitate con la mano destra: 27 novembre 28 novembre

Da queste e altre osservazioni si deduce che la forza muscolare presenta i valori minimi al mattino — quasi, si fa per dire, non si fosse ancora svegliata — quindi aumenta rapidamente per raggiungere l'acme, mantenuto per tutta la giornata, prima di mezzogiorno; diminuisce, quindi, con ritmo lento e costante, la sera senza però toccare i livelli mattutini. Sembra che un lavoro impegnativo, purché non provochi un grave esaurimento, tenda ad aumentare l'efficienza motoria; l'assunzione o meno di pasti non produce invece effetti apprezzabili. Le oscillazioni giornaliere della forza muscolare sembrano poi coincidere con la curva della temperatura corporea. Dopo aver terminato queste ricerche, mi fu segnalata una comunicazione preliminare del dott. Max Buch in cui erano trattate le oscillazioni quotidiane della energia muscolare7: ebbene, le sue osservazioni divergono dalle mie solo per i valori riscontrabili nel pomeriggio. L'Autore notò infatti una caduta progressiva dei valori energetici massimi pomeridiani fino al minimo serale, cui fa seguito l'ulteriore riduzione della notte. Se la tenue discrepanza dei risultati sia da imputare alle nostre abitudini diverse o al fatto che Buch si sia servito di un apparecchio graduato in unità minori (1/4 di kg) è questione che può lasciarsi irrisolta. Buch cita inoltre un lavoro originale di Powarin8 in cui si faceva già notare come la forza muscolare sia al minimo nelle ore mattutine. Esperimenti del 26 novembre 1884

Ho menzionato come fenomeno degno di nota il fatto che la forza muscolare raggiunga valori diversi a seconda dei giorni: ne consegue che l'oscillazione quotidiana scende ad un livello variabile, cioè ora maggiore ora minore. Ho, pertanto, annotato una serie di giorni in cui ho cominciato con una forza minima di 28 kg, senza riuscire mai a superare il valore massimo di 35 kg. Lo scarto più rilevante tra valori minimi e massimi quotidiani è stato, in tal caso, di 6 kg; d'altro canto, lo scarto massimo nei diversi giorni è stato solo di 4 kg.

Esperimenti del 4 dicembre 1884. In pieno benessere. Niente cocaina