Mauro ManciaSonno e sognoLaterza, Roma-Bari 1996 |

Capitolo nonoPSICOFISIOLOGIA DEL SONNOLa ricerca psicofisiologica ha dimostrato che durante il sonno la nostra mente non conosce riposo. Tuttavia, le caratteristiche di questa attività mentale in rapporto all'addormentamento e alle diverse fasi del sonno non sono state completamente chiarite. Varie sono le difficoltà in questo tipo di ricerca: da una parte, si pongono questioni di natura metodologica come il setting sperimentale, le aspettative dello sperimentatore, le modalità con cui vengono raccolti i dati, il tempo di risveglio in rapporto alle diverse fasi del sonno, il tipo di stimolo che si usa per il risveglio e le modalità elaborative del materiale raccolto nei risvegli; dall'altra, non è affatto semplice definire le esperienze mentali che sono oggetto di indagine. Ad esempio, lo stesso sogno può andare incontro a definizioni estremamente estensive come quella di Fromm (1951), secondo il quale è sogno qualsiasi attività mentale che compare nel sonno, o a definizioni più restrittive come quella di Bosinelli e Franzini (1986, p. 302), che definiscono il sogno «una esperienza mentale del sonno che abbia carattere di alienità o comunque di non sovrapponibilità rispetto al presente topo-cronologico (hic et nunc) del dormiente, che mostri una maggiore o minore vividezza percettiva con frequente sentimento di partecipazione personale del sognatore, e che sia accompagnata da inefficacia dell'esame di realtà e da perdita del controllo volontario del corso del pensiero». Le esperienze classiche di psicofisiologia del sonno nascono negli anni '50 da parte di Aserinsky e Kleitman (1953), Dement (1965) e Dement e Kleitman (1957). Questi ultimi, risvegliando i soggetti volontari da esperimento in coincidenza di episodi di sonno REM, potevano registrare un protocollo che era classificato come sogno nel 79% dei casi. Quando il risveglio avveniva nelle fasi di sonno non-REM, i sogni erano presenti solo nel 7% dei casi. Questi dati erano confermati da Wolpert e Trosman (1958), che riportavano sogni dettagliati per risvegli in fase REM nell'85% dei casi, mentre non si avevano sogni quando il risveglio avveniva al di fuori di queste fasi. Si ponevano quindi le basi per un modello dicotomico REM/non-REM come equivalente neurobiologico di un'attività mentale differenziata. Lavorando nell'ambito degli episodi REM, vari autori hanno collegato la durata di un singolo episodio con la quantità di materiale onirico raccolto (Wolpert e Trosman, 1958), la quantità di movimenti oculari in rapporto ai contenuti onirici (Dement e Wolpert, 1958) e persino la direzione specifica dei movimenti oculari in rapporto alla organizzazione spaziale degli eventi del sogno (Dement, 1965; Molinari e Foulkes, 1969; Roffwarg et al., 1962). In rapporto all'attività motoria oculare nel sonno REM, Molinari e Foulkes (1969) hanno proposto un ulteriore modello dicotomico tra episodi REM con movimenti oculari (REM-m) e REM senza movimenti oculari (REM-q). Nel primo caso l'esperienza onirica è molto più ricca in allucinazioni visive, mentre l'esperienza mentale in REM-q presenta una maggiore ricchezza in elaborazioni cognitive e una minore partecipazione percettiva. Tutte queste esperienze confermano l'ipotesi che il sonno REM sia la base neurofisiologica per l'evento sogno, ipotesi che si basa evidentemente su un isomorfismo tra eventi mentali (l'esperienza onirica soggettiva) ed eventi neurofisiologici (gli aspetti tonico-fasici obiettivi del sonno REM). Tra questi ultimi eventi, di notevole importanza ai fini della ricerca psicologica sono la desincronizzazione EEG, i movimenti oculari, le onde ponto- genicolo-occipitali (PGO). La desincronizzazione EEG esprime un elevato grado di attivazione neocorticale che costituisce la base per un alto grado di attività percettiva e cognitiva, oltre che per l'attivazione della memoria, eventi essenziali e caratterizzanti l'esperienza onirica. I movimenti oculari sono stati considerati come l'equivalente motorio di una attività allucinatoria capace di contribuire alla creazione dello spazio onirico. Le onde PGO, che si collegano ad una inibizione dell'input visivo e ad una esaltazione del circuito talamo-corticale visivo, sono state considerate come l'espressione elettrica di un processo di decodificazione e lettura delle informazioni che nascono all'interno del sistema nervoso centrale e che sono esperite dal soggetto come allucinazioni visive. La ricchezza del materiale psicofisiologico in sonno REM e la quantità di osservazioni psicofisiologiche hanno permesso a Hobson e McCarley (1977) di elaborare una teoria cosiddetta del «generatore interno», secondo la quale il cervello in sonno REM sarebbe un vero e proprio generatore dello stato di sogno: attivando le strutture pontine responsabili del sonno REM, esso inibirebbe l'input sensoriale e solleciterebbe il cervello dall'interno, producendo informazioni che verrebbero poi elaborate dalle strutture prosencefaliche. Il sogno costituirebbe l'espressione di questa elaborazione neurofisiologica. Da questa teoria deriva un modello del processo onirico che gli stessi autori hanno definito di attivazione-sintesi, per il quale: a) la forza primaria che produce il sogno è fisiologica e non psicologica, in quanto prodotta dall'attivazione periodica e ricorrente di eventi neurali delle regioni pontine determinati genotipicamente; b) la elaborazione delle informazioni che partono automaticamente dal ponte è una operazione di sintesi compiuta dal prosencefalo e finalizzata alla organizzazione delle percezioni, delle emozioni e delle attività cognitive tipiche del sogno; c) il cervello in sonno REM può essere paragonato ad un sofisticato computer in cerca di parole chiave, con il compito di adeguare dati fenotipici derivati dall'esperienza a stimoli genotipici. Rimando ai prossimi capitoli il mio commento all'ipotesi di Hobson e McCarley. Tra le esperienze mentali che sono state descritte in sonno REM, meritano un cenno i sogni di angoscia o incubi, il cui contenuto è facilmente memorizzabile e che spesso risvegliano il sognatore permettendogli di recuperare l'esame di realtà. L'incubo non va confuso con gli episodi di pavor nocturnus, che compaiono invece nella fase non-REM del sonno. In sonno REM è possibile osservare anche il sogno lucido, un episodio di tipo onirico in cui il sognatore si rende conto di sognare ed è quindi in grado di gestire il suo materiale onirico. Questo tipo di sogno sembra coincidere con quelle fasi REM con ritmi alfa e bouffées di movimenti oculari rapidi definiti come alfa-REM che indicano un aumento del livello di vigilanza. Esperienze psicofisiologiche sempre concentrate nella fase REM hanno dimostrato che l'organizzazione del sogno, almeno nei suoi aspetti geometrico-spaziali e di codifica-decodifica emozionale, avviene in prevalenza nell'emisfero destro (Antrobus et al., 1983; Bertini e Violani, 1984; Lavie e Tzinchinsky, 1983). Tuttavia, anche l'emisfero sinistro partecipa all'organizzazione del sogno e certamente alla sua narrazione. I numerosi dati sperimentali di questi ultimi trent'anni sembrano dunque convergere su un dato essenziale: il sonno REM ha un ruolo centrale nel meccanismo di produzione del sogno. Una serie di osservazioni eseguite con metodologie più raffinate ed iniziate con Foulkes (1962) ha dimostrato tuttavia l'esistenza di una complessa attività mentale all'addormentamento e nelle fasi non-REM, attività non facilmente distinguibile da quella prodotta in sonno REM. Infatti lo stesso Foulkes, con la richiesta di riferire «ogni cosa che fosse passata per la mente» prima del risveglio, ha ottenuto dei ricordi di sogni nel 74% dei risvegli, di cui il 72% nella fase 2, il 64% nella fase 3 e il 46% nella fase 4 di sonno non-REM. Un esame di questi protocolli (Bosinelli et al., 1974) ha suggerito che nelle fasi non-REM l'attività mentale possa avere delle caratteristiche pensiero-simili, più concettuali, con frammenti di pensieri e riflessioni collegate a esperienze quotidiane orientate verso la realtà, senza allucinazioni e senza autorappresentazioni e, infine, con scarso coinvolgimento emotivo. La ricerca più recente, soprattutto del gruppo di psicologi sperimentali di Bologna, ha fornito un contributo importante all'attività mentale in tutte le fasi del sonno, a cominciare con l'addormentamento. In questa fase, Bosinelli (1991) descrive una progressiva riduzione della coscienza, intesa come consapevolezza di sé, e una caduta dei sistemi di controllo sulla realtà. Questa caduta produce un esito allucinatorio che consiste nel riconoscere un'origine reale alle proprie immagini mentali e nel portarle nello spazio esterno. Ma questo è un processo onirico che fa sì che i sogni di addormentamento non differiscano da quelli che si producono nelle altre fasi del sonno. Un'analisi dei processi psicologici nell'addormentamento, eseguita da Bosinelli (1991), dimostra che il soggetto va incontro ad una frammentazione del pensiero per la progressiva perdita di controllo volontario sulla realtà e sul suo pensiero. E’ questa perdita di controllo a permettere l'intrusione di contenuti involontari bizzarri e regressivi che vanno a costituire il materiale per la successiva produzione onirica. Tali contenuti intrusivi diventano successivamente immagini visive e uditive che costituiscono la base di quelle allucinazioni ipnagogiche descritte da tempo in letteratura (vedi la bibliografia relativa in Bosinelli, 1991). In termini psicodinamici si assiste, all'addormentamento, ad un ritiro di interesse da parte dell'Io da quelle funzioni psicologiche che stabiliscono un contatto con la realtà: prima dal controllo sul pensiero, quindi dalla percezione esterna e, infine, dall'esame di realtà. E’ stata così avanzata l'ipotesi psicodinamica (Vogel, 1978) che l'addormentamento rappresenti un'esperienza destrutturante e ristrutturante l'Io secondo il seguente schema temporale: all'inizio l'Io si destruttura per l'improvvisa deafferentazione sensoriale e successivamente si ristruttura in senso onirico-allucinatorio con la sua partecipazione parziale alla scena onirica. Le esperienze oniriche in addormentamento sono state così classificate: sogni diversi da quelli che compaiono in sonno REM e sogni indistinguibili da questi ultimi. Alcuni protocolli REM e di addormentamento mostrano delle differenze per quel che riguarda la strutturazione spaziale in cui il sogno si svolge e il livello e la qualità della partecipazione personale del sognatore al sogno (Bosinelli et al., 1982). Antrobus (1983) ha suggerito che il parametro quantitativo del conteggio delle parole nelle due diverse esperienze potrebbe rappresentare il mezzo più efficace per l'analisi delle differenze psicologiche tra i due tipi di sogni. Un altro parametro potrebbe essere costituito dal maggior numero di rappresentazioni di sé nel sogno REM rispetto al sogno che compare all'addormentamento (Bosinelli et al., 1974). Una notevole mole di dati riguarda le esperienze mentali nelle varie fasi di sonno non-REM (2, 3, 4) (vedi bibliografia in Cipolli, 1991). Sulla base di questi dati si può oggi affermare che esperienze onirosimili sono prodotte in tutte le fasi del sonno non-REM e REM. Le caratteristiche e i contenuti presenti nei protocolli ottenuti nelle diverse fasi di sonno dipendono in realtà più dalla lunghezza dei resoconti che dalla qualità di essi. Pertanto, le differenze di tipo qualitativo sono riconducibili a differenze di tipo quantitativo. Questa ipotesi è in linea con il pensiero di Antrobus (1986), secondo il quale durante tutte le fasi sono presenti sogni, anche se soltanto in sonno REM esistono condizioni di sufficiente attivazione corticale da poter produrre un recupero della memoria in grado di garantire resoconti di una certa lunghezza. Alcuni autori ritengono infatti che, a causa delle caratteristiche uniche del sonno REM, in particolare l'intensa desincronizzazione EEG con ritmi a 40 Hz (Llinas e Ribary, 1993), la natura dell'attività cognitiva in questa fase non può che essere diversa da quella che compare in sonno non-REM (Lavie, 1994). Per altri autori (Cavallero et al., 1988), invece, le fonti mnestiche accessibili non sono qualitativamente e quantitativamente diverse nei due tipi di sonno, nonostante il diverso livello di attivazione corticale in REM e non-REM. Bisogna comunque riconoscere che il materiale ricavato dai vari risvegli si è rivelato linguisticamente meno organizzato in sonno non-REM rispetto al sonno REM. Questo dato permette anche di ipotizzare che la ridotta attivazione corticale in sonno non- REM comporta una minore capacità di elaborare i materiali immagazzinati in memoria e di distenderli in sequenze narrative. Un'ipotesi, questa, in linea anche con l'esperienza di Antrobus (1983), che ha riscontrato differenze quantitative tra i resoconti in sonno REM e in sonno non-REM, suggerendo che le differenze fondamentali tra le funzioni cognitive nel sonno non-REM e REM consistono: a) nella maggiore capacità in sonno REM di ricordare e descrivere le esperienze mentali; b) nel prestare una maggiore attenzione agli eventi interni; e) in una maggiore quantità di parole usate nella narrazione; d) in una proporzione diretta tra la quantità di parole usate e la bizzarria del sogno. Sono queste le differenze quantitative presenti nelle esperienze oniriche calcolate nelle diverse fasi del sonno. Questi risultati dimostrano che nei due tipi di sonno (REM e non-REM) operano modalità di elaborazione del tutto simili che permettono l'ipotesi di un unico sistema di produzione dell'attività onirica. Le differenze sono di carattere quantitativo, collegate a un'asimmetria funzionale tra le diverse fasi del sonno nei processi di livello superiore e in particolare in quelli relativi alla narrazione. La bizzarria del sogno, più frequente in fase REM, sembra essere dovuta ad un epifenomeno in quanto legata alle differenze quantitative nella lunghezza della narrazione in questa fase del sonno. Capitolo decimoCONSIDERAZIONI SUL SIGNIFICATO FUNZIONALE DEL SONNOSebbene l'uomo trascorra quasi un terzo della sua vita dormendo, non siamo ancora in grado di dare una definizione soddisfacente del significato funzionale che questo stato fisiologico ha per l'individuo. Come abbiamo discusso precedentemente, la privazione di sonno comporta un grave stress per l'organismo e, nell'animale, si assiste ad un deperimento organico fino alla morte. Ciò suggerisce che il sonno è indispensabile per l'economia biologica dell'individuo e per la sua stessa vita. Tuttavia, la trasformazione del sonno e delle sue fasi nel corso della filogenesi in rapporto alla corticalizzazione e nel corso della ontogenesi in rapporto alla maturazione del sistema nervoso centrale, l'estrema variabilità individuale rispetto al bisogno di sonno, la relativa indipendenza della durata del sonno dalle funzioni mentali, permettono di avanzare l'ipotesi che il sonno assolva importanti compiti di adattamento che si accordano con l'estrema plasticità del sistema nervoso centrale. In questa prospettiva evoluzionistica, il sonno presenta analogie con altre funzioni che favoriscono l'adattamento dell'animale alla propria nicchia ecologica facilitandone la sopravvivenza. L'assenza di sonno REM in alcuni cetacei (delfini), ad esempio, risponderebbe a queste esigenze adattative e di sopravvivenza. Un discorso sul significato funzionale del sonno non può non prendere in considerazione i due diversi fondamentali stadi di sonno: quello REM e quello non-REM. È opinione comune che quest'ultima fase, specie nelle sue componenti più lente (onde delta), sia indispensabile per la conservazione e il recupero di funzioni metaboliche e vegetative di base, mentre la fase REM sembra collegata soprattutto a funzioni cerebrali superiori e mentali. In particolare, il sonno delta non-REM sembra collegato alla durata della veglia precedente e alle necessità metaboliche, termoregolatorie e omeostatiche, correlate con la veglia. A favore di questa ipotesi sono la secrezione dell'ormone della crescita, i processi omeostatici e termoregolatori attivi proprio in questa fase di sonno e l'aumento della sua percentuale nella notte successiva a un esercizio fisico prolungato (Walker et al., 1978). Anche la biologia molecolare ha recentemente portato evidenze in favore dell'ipotesi che il sonno abbia funzioni di ristoro (Shiromani et al., 1995). Per contro, il sonno REM è implicato in funzioni psicologiche e costituisce una cornice biologica più adeguata rispetto al sonno non-REM per lo sviluppo di specifiche attività mentali. A sostegno di questa ipotesi sta il fatto che l'organizzazione del sogno, il numero di parole per narrarlo, la sua bizzarria e l'attivazione della memoria indispensabile al processo onirico, sono più evidenti in sonno REM rispetto al sonno non-REM. Inoltre, in sonno REM si assiste ad un aumento della sintesi proteica (Giuditta et al., 1984). Tutto ciò permette di pensare alla fase REM come a una base biologica che facilita il processo di elaborazione delle informazioni e una loro memorizzazione (ipotesi elaborativa e di memorizzazione). E’ necessario qui ricordare che il sonno REM, nel feto e nel neonato, costituisce anche uno stimolo endogeno che facilita la sinaptogenesi e la sua maturazione (ipotesi sinaptogenico-maturativa). Il particolare interesse suscitato dal sonno REM e dai suoi correlati psicofisiologici ha giustificato la comparsa di varie teorie sul significato funzionale di questa fase del sonno. Una ipotesi neurochimico-metabolica (Hartmann, 1973) suggerisce che il sonno REM possa essere deputato al ristoro del sistema catecolaminergico. Questa ipotesi si basa sul fatto che sostanze antidepressive, che aumentano l'attività delle catecolamine, riducono il bisogno di sonno REM. Inoltre, l'autostimolazione dell'animale con elettrodi impiantati nel fascicolo longitudinale mediale facilita la produzione di catecolamine e riduce parallelamente la percentuale di sonno REM. Tuttavia, si è osservato che la privazione di sonno REM può avere un effetto terapeutico in pazienti depressi in cui si ha una deplezione di catecolamine, sicché l'ipotesi di Hartmann deve essere considerata con prudenza. Un'altra ipotesi sulle funzioni del sonno REM, definibile come energetica, considera questa fase del sonno come una stimolazione endogena capace di produrre un certo risveglio della corteccia cerebrale il cui tono è caduto durante il sonno sincrono. Secondo questa ipotesi, il sonno REM rappresenta un momento di riequilibrio omeostatico delle funzioni corticali (Ephron e Carrington, 1966) e costituisce un supporto alla teoria cognitivista secondo la quale la desincronizzazione EEG è l'equivalente elettrico dei processi di apprendimento e attivazione della memoria, indispensabili per la organizzazione del materiale onirico. Una nuova teoria del gruppo neuronale per le funzioni del sonno non-REM è stata recentemente proposta da Krueger e Obal (1993) sulla base dell'ipotesi elaborata da Edelman (1992), secondo la quale le connessioni macroscopiche del cervello sono codificate geneticamente, mentre quelle microscopiche si sviluppano epigenetica- mente e risentono fortemente dell'uso. E quest'ultimo che potrà aumentare l'efficacia sinaptica e facilitare la for mazione di gruppi neuronali che verranno a costituire le unità fondamentali della organizzazione cerebrale.

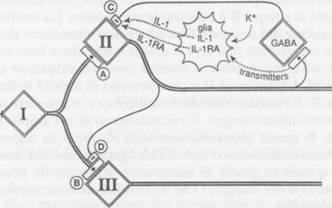

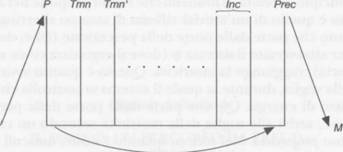

Fig. 26. Diagramma che illustra una possibile funzione del sonno. Nella veglia viene attivato il neurone I che rinforza la sinapsi A, mentre la sinapsi B è relativamente inattiva. L'attivazione del neurone II mette in moto un circuito a feed-back negativo che inibisce il neurone II e pertanto facilita l'attivazione della sinapsi B. Il sistema è così oscillante, con attivazione alternata delle due sinapsi. IL-1: interleuchina 1; IL-1RA: antagonista recettoriale della interleuchina 1 (da Krueger e Obal, 1993). Poiché il sonno inizia come un evento di gruppi neuronali caratterizzato da oscillazioni sinaptiche eccitatorie/inibitorie, è condizionato da circuiti rientranti (ad esempio talamo-corticali e cortico-talamici) che coinvolgono determinate sinapsi, ed è regolato dalla produzione di sostanze il cui catabolismo dipende dall'uso di particolari sinapsi, sembra giustificata l'ipotesi che il sonno serva a stimolare l'uso delle strutture sinaptiche insufficientemente attivate durante la veglia, in modo da rinforzarle e prevenire la loro atrofia. In questa linea di pensiero, il sonno sarebbe una funzione dipendente dall'uso, piuttosto che semplicemente dipendente dalla veglia. Il disegno della figura 26 illustra questa ipotesi: durante la veglia viene attivato, ad esempio, il neurone I che rinforza la sinapsi A, mentre la sinapsi B è relativamente inattiva. La continua eccitazione del neurone II produce una attivazione dei sistemi recettoriali dell'IL-1 e dell'IL-lRA, che a loro volta tendono a far oscillare il sistema con una riduzione dell'attività del neurone II e un aumento di attività della sinapsi B. Il risultato sarebbe la tendenza a mantenere attiva quest'ultima sinapsi. Il reclutamento di un ampio numero di questi elementi neuronali risulterà in ingresso nel sonno sincrono o non-REM. Questa fase del sonno sarà quindi in grado di mantenere attive quelle sinapsi (come la B del disegno) che sono relativamente meno attive in veglia. Tornando al sonno REM, un'altra ipotesi, che potremmo definire strutturale, suggerisce che esso possa avere una funzione specifica di elaboratore delle informazioni da parte dell'emisfero destro e di reset del sistema di registrazione delle informazioni che raggiungono il cervello durante la veglia. Questa ipotesi è in linea con l'osservazione di Bertini e Violani (1984) secondo la quale l'emisfero destro è maggiormente implicato del sinistro nell'elaborazione dei processi onirici che si sviluppano in sonno REM. Alle ipotesi neurobiologiche fin qui menzionate è necessario aggiungere le ipotesi di natura psicologica e psicodinamica relative a quegli stati mentali con caratteristiche specifiche che si organizzano proprio in quella cornice biologica creata dall'addormentamento e dalle diverse fasi del sonno non-REM e REM di cui ho parlato precedentemente. Comunque si vedano le funzioni del sonno, è necessario riconoscere allo stato fisiologico e mentale ad esso collegato un carattere di necessità istintuale e di adattabilità che fa di queste funzioni un elemento indispensabile nel processo vitale di adattamento dei mammiferi e dell'uomo. Capitolo undicesimoSONNO E SOGNO: FISIOLOGIA E PSICOLOGIA A CONFRONTOFra i molteplici scopi del sonno uno, in particolare, è degno di nota per i suoi effetti sulla nostra vita mentale: durante il sonno produciamo metafore su cui possiamo costruire i sogni. Si tratta di un'esperienza specificamente umana, che avviene soltanto durante il sonno. Ma parlare dell'attività mentale e dei sogni nel contesto di un evento biologico complesso come il sonno fa sorgere spontanea una domanda di carattere epistemologico, e cioè quale relazione esiste tra il sonno, i cui principali componenti (comportamentali, elettrici, chimici) sono stati misurati e definiti biologicamente, e l'attività mentale ad esso connessa. E’ chiaro che l'attività onirica è soltanto uno degli aspetti del sonno. Essa è totalmente soggettiva e impossibile da quantificare (come esperienza soggettiva), sebbene il testo riferito al risveglio possa essere quantificato secondo diversi parametri (vedi Bosinelli e Cicogna, 1991). Alcuni neurofisiologici (Hobson e McCarley, 1977; Jouvet, 1991, 1992) sono convinti dell'esistenza di una stretta relazione causale tra eventi fisiologici ed eventi mentali e si sentono liberi di discutere l'attività onirica dal punto di vista biologico, anche se in realtà essa rientra nell'ambito della psicologia. Questi autori interpretano i sogni sulla base di un concetto isomorfico mente-cervello, in cui gli eventi mentali (che sono soggettivi) sono semplicernente presi in considerazione insieme con gli eventi neurobiologici (che sono oggettivi, e dunque misurabili). Per esempio, Hobson e McCarley (1977) hanno proposto - come ho già detto precedentemente - la teoria del generatore interno, secondo la quale il cervello, attivando le cellule colinergiche giganti del ponte che inducono e mantengono il sonno REM, può autonomamente e causalmente generare uno speciale tipo di informazioni, le confronta con le altre, presenti nella memoria a lungo termine, quindi le trasforma e le condensa nell'esperienza e nella narrazione dei sogni. Questa teoria ha dato luogo al modello dell''attivazione- sintesi, basato sul presupposto che le stesse strutture in grado di indurre il sonno REM generino anche informazioni di natura sensoriale che, con l'attivazione della memoria e delle emozioni (attraverso il sistema limbico), creano l'effetto sommativo che dà ai sogni dimensioni spazio-temporali particolari e un carattere drammatico. Il corollario di questa ipotesi costituisce una pesante svalutazione della psicologia rispetto allo studio del sogno, e della storia personale del soggetto rispetto al suo significato. Hobson e McCarley (1982) definiscono pertanto l'attività onirica essenzialmente come «una concomitante obbligatoria e relativamente non distorta di quel determinato stato del cervello detto sonno D [REM]» (p. 125). Questa definizione, ai miei occhi, appare molto povera e fuorviante rispetto al sottile problema epistemologico che il sonno/sogno pone, problema che appartiene a quello più generale della relazione tra mente e cervello. L'ipotesi di Hobson e McCarley può essere criticata da vari punti di vista (Lairy e Salzarulo, 1975; vedi anche Schulz e Salzarulo, 1993). Anzitutto, il sonno REM non è indotto soltanto dall'attivazione delle strutture pontine; altre strutture, come l'amigdala (Sanford et al., 1995; Mariotti et al., 1994), l'ipotalamo posteriore (Sallanon et al., 1988) o alcuni nuclei talamici intralaminari (Marini et al., 1992a), sono coinvolti nel controllo del sonno REM. In secondo luogo - ma non di secondaria importanza - gli psicologi sperimentali hanno recentemente osservato che gli individui non sognano soltanto durante il sonno REM, ma anche mentre si addormentano e in fasi di sonno non-REM (vedi Bosinelli e Cicogna, 1991). Come ho già discusso nei capitoli precedenti, gli psicologi sperimentali (Bosinelli, 1991) affermano che le differenze qualitative tra «protocolli di sogno» nelle diverse fasi di sonno (non-REM e REM) derivano principalmente da differenze quantitative nell'elaborazione di un sistema comune per produrre i sogni. Queste osservazioni concordano con quelle di Salzarulo e Cipolli (1979), secondo cui «i resoconti verbali sono descrizioni dettagliate e abbastanza lunghe dell'esperienza di sonno mentale sia dopo il sonno REM sia dopo quello non-REM, come è dimostrato dalla lunghezza media dei resoconti verbali, dal numero di frasi di cui essi sono composti e dalla frequenza di nuclei di frasi riferite al sonno sia per i resoconti REM sia per quelli non-REM» (pp. 773-774). È stata inoltre osservata una differenza trascurabile nei resoconti verbali dopo il sonno REM-m (con motilità oculare) e REM-q (con quiescenza oculare) (Foulkes e Pope, 1973), in contrasto con le osservazioni di Molinari e Foulkes (1969). Si inserisce in questa linea la recente osservazione di Solms (1995), eseguita su 332 pazienti neurologici con lesioni di varie aree cerebrali. Solms ha dimostrato che i sogni e il sonno REM si sviluppano da strutture anatomiche diverse e interessano meccanismi psicologici differenti. In particolare, i meccanismi psicologici essenziali per la produzione del sogno non sono regolati da quelle strutture del tronco encefalico, in particolare quelle pontine, note come induttori e regolatori fisiologici del sonno REM. I sogni, infatti, sono preservati in pazienti con lesioni anche estese del tronco encefalico, mentre sono aboliti dopo lesioni parietali inferiori e bifrontali. Sogni con una perdita di immaginazione visiva e di allucinazioni sono presenti in soggetti con lesioni dei lobi occipitotemporali, mentre individui con una compromissione delle strutture limbiche diventano incapaci di distinguere i sogni dalla realtà e possono esperire una situazione pressoché continua di sogni. Presi nel loro insieme, questi risultati creano molti dubbi riguardo alla teoria di Hobson e McCarley secondo la quale le strutture del tronco encefalico sono in grado di regolare in maniera critica i processi del sogno; al contrario, suggeriscono che sono proprio quelle parti del cervello implicate nelle operazioni simboliche, nel pensiero spaziale e nel controllo pulsionale, come le aree parietali e frontali, che appaiono essenziali per il processo del sogno. Per Solms, la scena primaria di azione dell'attività mentale durante il sonno si sposta in senso retrospettivo, sotto il controllo inibitorio e regolatore delle aree frontali e limbiche, verso il sistema mnestico-percettivo e simbolico delle regioni parieto-occipitali. Questi sembrano essere i meccanismi essenziali nella produzione del sogno dal punto di vista strettamente neuropsicologico. Il contributo della neurobiologia alla definizione dei vari stati del sonno e delle varie forme di attività mentale ad essi correlate ha costituito un importante strumento di indagine anche per la ricerca cognitivista sull'attività onirica. Per Cavaliere (1991), l'iniziatore dell'approccio cognitivista al sogno è stato Ulric Neisser (1967), il primo a cercare di integrare i processi onirici in uno schema di riferimento cognitivista. In seguito, numerosi altri autori (Antrobus, 1977, 1978; Foulkes, 1978, 1983) hanno fornito contributi significativi. Tre sono i filoni che costituiscono l'approccio cognitivista al sogno: lo human information processing, che pone l'accento sul processo di produzione dell'esperienza onirica; il filone fenomenologico-sperimentale, che costruisce modelli che cercano di spiegare le funzioni simboliche e gli aspetti emotivo-affettivi del sogno; il filone clinico-sperimentale, che tende a mettere in relazione i dati sperimentali con i modelli psicofisiologici di tipo cognitivista. Per Foulkes (1985), il sogno è un processo cognitivo a pieno titolo, prodotto da un unico sistema psicologico che opera nei diversi stadi del sonno. Esso costituisce un processo simbolico di elaborazione, interpretazione, riorganizzazione, in una sequenza narrativa, di tutto il materiale accumulato nella memoria durante la veglia. Le strutture mentali il cui compito è quello di ottenere questa rappresentazione simbolica sono organizzate nella ontogenesi. Secondo Foulkes (1985), questa intelligenza rappresentazionale si sviluppa a partire dal secondo anno di vita attraverso la memoria evocativa. Ma poiché può evocare e rappresentare un oggetto assente, questa è anche definibile come memoria simbolica. Tale processo consente all'individuo di sognare mentre dorme. L'attività onirica è quindi correlata allo sviluppo delle strutture cerebrali e cognitive e deve poter essere trasformata durante l'ontogenesi. Come si vede, il modello cognitivista proposto da Foulkes è interessato non tanto a che cosa viene sognato e al significato del sogno, quanto piuttosto a come il sogno si forma e si organizza. Il punto centrale dell'ipotesi di Foulkes consiste nel rifiuto dell'idea che il sogno sia programmato dall'alto allo scopo di veicolare un messaggio definito e alterato, ipotesi, questa, cara alla psicoanalisi. Secondo questo modello cognitivista, l'elaborazione onirica necessita che siano soddisfatte alcune condizioni: a) l'attivazione fisiologica del cervello, la cui attività desincronizzata (come nel sonno REM) può costituire la condizione ideale per la riattivazione della memoria; b) una maturazione sufficiente delle strutture che presiedono alla organizzazione simbolica dell'esperienza in stati coscienti; c) una possibilità per il cervello di creare nel sogno un'esperienza multimediale simile a quella della veglia con la capacità di incorporare degli stimoli. E’ in linea con questo modello cognitivista l'ipotesi proposta recentemente da Llinas e Paré (1991) secondo cui il sonno REM può essere interpretato come uno stato di attenzione modificato, in cui l'attenzione è distolta dall'input sensoriale ed è diretta ai ricordi. Questi autori sostengono che l'attività onirica può essere essenzialmente considerata uno stato di iper-attenzione simile, per molti versi, alla veglia. Il presupposto fondamentale è che i sogni avvengano durante la desincronizzazione EEG, e questo rende il sogno e la veglia stati paragonabili. E’ evidente che l'ipotesi di Llinas e Paré e il modello cognitivista di Foulkes sono valorizzati dall'ipotesi dicotomica (REM/non-REM) secondo la quale l'attività più propriamente onirica avviene durante il sonno REM, con gli eventi tonici (desincronizzazione EEG) e fasici (movimenti oculari e onde PGO) che lo contraddistinguono. Il contributo di Antrobus (1986) presenta un certo interesse poiché si caratterizza come un modello neurocognitivo che trova i suoi fondamenti neurofisiologici nel modello di attivazione-sintesi di Hobson e McCarley. Per Antrobus, il sogno necessita di un'attivazione corticale e avviene in virtù di una sintesi che consiste in un legame neurocognitivo specifico tra attivazione corticale e organizzazione cognitiva (Cavallero, 1991). Antrobus propone l'esistenza nel sogno, a livello cognitivo, di tre moduli: il modulo di riconoscimento, che riguarda i processi percettivi primari che elaborano l'informazione derivante dalla sensorialità; il modulo associativo, che riunisce e integra questi processi percettivi; il modulo di esecuzione motoria, che programma le risposte motorie dell'organismo. In veglia si avrebbe la prevalenza del primo e del terzo modulo, mentre in sonno REM prevarrebbe il modulo associativo con l'attivazione corticale e l'organizzazione dei processi del sogno. I modelli cognitivisti sottolineano anche un altro aspetto importante dell'attività onirica: le sue analogie e similarità con il linguaggio, nel senso che le leggi biologiche e psicologiche della ontogenesi che governano lo sviluppo e la produzione del linguaggio sono le stesse di quelle coinvolte nella organizzazione, rappresentazione e narrazione di sogni. L'ipotesi avanzata dai cognitivisti è che il sistema organizzatore del sogno (nei suoi aspetti narrativi e rappresentazionali) sia lo stesso che organizza il linguaggio (nei suoi aspetti sintattici e semantici). A favore di questa ipotesi sono stati descritti pazienti con disordini afasici, i quali presentavano anche un disturbo dei processi del sogno (Epstein e Simmons, 1983). A questa osservazione aggiungerei quella più recente di Mark Solms (1995), in cui i disturbi del sogno si presentavano legati essenzialmente a lesioni delle aree parietali e frontali, ovvero ad aree dell'emisfero sinistro che presiedono anche alla organizzazione semantica e sintattica del linguaggio. In conclusione di questo capitolo, vorrei sottolineare in che modo l'attività onirica che compare nel sonno si pone come processo che attiva un interesse interdisciplinare da parte dei neurobiologi, degli psicologi sperimentali e dei cognitivisti, oltre che degli psicoanalisti. Dirò subito che nessuna di queste discipline può rivendicare un diritto esclusivo relativamente agli eventi mentali che si verificano nelle diverse «cornici biologiche» prodotte dai diversi stadi del sonno. La nostra conoscenza dell'attività onirica e dei suoi correlati biologici, in particolare dei processi che organizzano il sogno e il significato di questa esperienza, dipende essenzialmente dall'approccio e dal setting adatti per investigarlo. La neurobiologia (nei suoi aspetti neurofisiologici, neurochimici e biologico-molecolari) può fornire preziose informazioni sui meccanismi di produzione e mantenimento delle varie fasi del sonno e sui principali trasmettitori e circuiti cerebrali coinvolti nelle diverse fasi in rapporto alla veglia. Interessante a questo riguardo l'idea di Llinas e Paré (1991) che il sistema talamo-corticale sia in definitiva responsabile della generazione della coscienza e sia modulato dalla corteccia cerebrale, essendo attivato quando l'individuo è in stato di veglia dall'input sensoriale, e quando è addormentato da circuiti che mantengono i ricordi. Comunque le si consideri, le fasi di sonno costituiscono delle preziose cornici all'interno delle quali l'attività mentale può organizzarsi come attività onirica più o meno articolata e complessa. La psicologia sperimentale collega i diversi stadi del sonno con le diverse forme narrative e i diversi aspetti del sogno (lunghezza, frequenza della comparsa di parole, numero di parole e suo rapporto con il grado di bizzarria del sogno). La psicologia cognitivista è interessata a come si formano i sogni e suggerisce ipotesi relative ai processi che conducono all'elaborazione delle informazioni sensoriali, all'attivazione della memoria a lungo termine, alla organizzazione del pensiero nel sogno e alla sua narrazione. La psicoanalisi, di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo, studia il lavoro della mente durante il sogno ed è in grado di attribuire un significato ai sogni in quanto può contestualizzarli nell'ambito di una relazione. Comunque la si consideri, non possiamo dimenticare che l'attività onirica è un'esperienza affettivo-cognitiva specifica per ogni individuo, costruita sulla sua storia affettiva personale. Il sonno, d'altra parte, con le sue varie fasi di sincronizzazione e desincronizzazione, è un processo non-specifico collegato a condizioni omeotermiche, sostanzialmente identiche per tutti gli individui appartenenti alla stessa specie. L'attività onirica, quindi, anche se è una funzione del sonno, non può essere confusa tout court con le strutture biologiche che producono i diversi stati del sonno. Nonostante il grande sviluppo delle neuroscienze, infatti, non conosciamo ancora le relazioni causali tra gli eventi biologici tipici delle varie fasi di sonno e l'attività mentale che si sviluppa all'interno di ogni fase. Sappiamo che la mente lavora durante il sonno, generando un'attività metaforica e simbolica, ma essa non è chiaramente sullo stesso livello epistemologico dell'attività dei neuroni cerebrali. Dobbiamo quindi affrontare la questione della relazione tra l'attività onirica e il sonno suggerendo un tipo di dualismo epistemologico, in cui la mente si pone ad un livello diverso, anche se ad esso correlato, rispetto al cervello. Quest'ultimo rimane il «referente» per la neurobiologia, mentre la mente è il «referente» per altre discipline (come ad esempio la psicologia cognitivista e la psicoanalisi). Capitolo dodicesimoIL SOGNO: UN PERCORSO DA FREUD AI NOSTRI GIORNINegli anni che vanno dal 1895 al 1900, il pensiero di Freud relativamente alla teoria della mente va incontro ad una profonda trasformazione. Freud abbandona il modello positivista che identificava le funzioni mentali con quelle del cervello e propone un nuovo modo di studiare la mente. L'interpretazione dei sogni è il risultato di questa metamorfosi, che vede Freud (1899b) impegnato nel dare un senso al sogno e un significato all'esperienza del sognare. Il nucleo di questa nuova concezione della mente, che permette un accesso ai misteri del sogno, lo troviamo nel 7° capitolo di L'interpretazione dei sogni, che può essere paragonato ad un albero che fiorisce su radici poste dal Progetto di una psicologia del 1895. Quest'ultimo lavoro rappresenta il tentativo, da parte di Freud, di usare un linguaggio solo in apparenza neurofisiologico, nella realtà profondamente metaforico, per presentare ai suoi colleghi dell'Università di Vienna una concezione della mente innovativa e rivoluzionaria che costituirà le fondamenta della psicoanalisi. In particolare, nel Progetto Freud propone l'operatività di tre grandi sistemi: il sistema φ, quale base della percezione, il sistema ψ, quale base della memoria e dei bisogni istintuali fondamentali, e il sistema ω, collegato al principio di realtà. Il modello che Freud propone nel Progetto è quello di un'attività riflessa di stampo sherringtoniano che parte dalle porte della percezione (φ e, dopo aver attraversato il sistema ψ (dove si organizza come memoria), raggiunge la motricità. Questo è quanto avviene nella veglia, durante la quale il sistema ω controlla che il flusso di energia Qη che parte dalle porte della percezione, arrivi alle soglie della motricità secondo un cammino progressivo. Nel sonno, quando i nostri muscoli sono profondamente paralizzati e la deafferentazione sensoriale ci ha allontanato dalla realtà, il sistema ω non è più quel sapiente semaforo che regola la progressione del flusso dell'energia. L'energia, sotto forma di memoria e desiderio, accumulata nel sistema ψ, deve poter essere liberata per il principio di costanza dell'energia (che Freud aveva mutuato da Bernouilli e che informerà tutto il suo pensiero). Trovando chiuse le porte della motricità, questa energia si rivolgerà allora regressivamente alle porte della percezione, colpendole dall'interno e riattivando attraverso il sistema φ un'antica percezione, questa volta senza oggetti, creando un'allucinazione, è l'allucinazione del sogno, che soddisfa un desiderio rimosso nel sistema ψ poiché il desiderio più intenso e più represso dell'uomo è quello che ha luogo nell'infanzia, l'allucinazione non potrà che riguardare il desiderio infantile rimosso. Nel Progetto si radica dunque la definizione di sogno che Freud non abbandonerà lungo tutta la sua vita: la soddisfazione allucinatoria di un desiderio rimosso nell'infanzia. Nel 7° capitolo di L'interpretazione dei sogni, intitolato Psicologia dei processi onirici, Freud riprende i concetti del Progetto e dà loro una nuova collocazione, rappresentata graficamente nello schema riportato a pagina seguente. A sinistra è posto il sistema della percezione (collegata al sistema φ del Progetto) e in ascissa il sistema ψ, che a sua volta struttura sia le varie forme di memoria (tracce mnestiche Tmn, Tmn') che l'inconscio (Inc.) e il preconscio (Prec.).