Dissotterrare lo scheletro completo di un antico progenitore dell'uomo è il sogno di ogni antropologo. Per molti di noi, tuttavia, il sogno rimane inappagato: le più diverse circostanze della morte, della sepoltura e della fossilizzazione cospirano per lasciare testimonianze scarse e frammentarie del nostro passato. Ossa e denti isolati, frammenti di cranio: questi, perlopiù, sono gli indizi a partire dai quali deve essere ricostruita la storia dell'evoluzione umana. Non nego l'importanza delle poche tracce di cui disponiamo - nonostante che la loro incompletezza sia fonte di frustrazione - perché senza di esse vi sarebbe ben poco da dire sulle nostre origini, e non voglio nemmeno sminuire la viva eccitazione che si prova nel constatarne la presenza fisica: questi scarsi resti sono parte della nostra ascendenza, sono legati a noi da innumerevoli generazioni di individui in carne e ossa. Ma la scoperta di uno scheletro completo resta il premio più ambito.

Nel 1969 fui benedetto da una sorte straordinariamente favorevole. Avevo deciso di esplorare gli antichi sedimenti di arenaria che formano la vasta sponda orientale del lago Turkana, nel Kenya settentrionale: quella fu la mia prima spedizione indipendente in un'area fossilifera. Ero guidato dalla forte convinzione che le più importanti scoperte si sarebbero compiute proprio lì perché un anno prima, sorvolando la regione con un piccolo aeroplano, vi avevo osservato la presenza di sedimenti stratificati, potenziali depositi di antiche forme di vita (anche se molti dubitavano della mia opinione). Il terreno era aspro e il clima implacabilmente caldo e secco; inoltre il paesaggio aveva quel tipo di fiera bellezza che mi ha sempre attratto.

Con l'aiuto della National Geographic Society misi insieme un piccolo gruppo - di cui faceva parte anche Meave Epps, che più tardi divenne mia moglie - per esplorare la regione. Un mattino, dopo parecchi giorni dal nostro arrivo, Meave e io, prendendo una scorciatoia che attraversava un alveo fluviale secco, ritornavamo al nostro accampamento dopo una breve prospezione, entrambi assetati e desiderosi di evitare il caldo scottante di mezzogiorno. Improvvisamente, proprio davanti a noi, sulla sabbia arancione, vidi un cranio fossile completo che ci fissava con le orbite prive di espressione. Il suo aspetto era inconfondibilmente umano. Anche se il passare degli anni ha cancellato il ricordo di cosa dissi esattamente a Meave in quel momento, certamente espressi un misto di gioia e di incredulità verso ciò in cui eravamo appena incappati.

Il cranio, che riconobbi immediatamente come quello di un rappresentante di Australopithecus boisei, una specie umana estinta da molto tempo, era emerso solo di recente dai sedimenti su cui scorreva il corso d'acqua effimero. Tornato alla luce dopo che, circa 1,75 milioni di anni fa, era stato seppellito dagli elementi, era uno dei pochi crani umani completi mai ritrovati. Di lì a qualche settimana le forti piogge stagionali avrebbero riempito il letto asciutto del torrente, e se Meave e io non lo avessimo trovato, il fragile reperto sarebbe stato distrutto dalla corrente impetuosa. La probabilità che noi ci trovassimo nel luogo giusto al momento giusto per recuperare alla scienza quel fossile sepolto da tanto tempo era minima, eppure si era verificata.

Per un caso singolare la mia scoperta coincise con il decimo anniversario del ritrovamento di un cranio simile nella gola di Olduvai, in Tanzania, a opera di mia madre, Mary Leakey. (Quel cranio, tuttavia, si era rivelato un terribile rompicapo, poiché dovette essere ricostruito a partire da centinaia di frammenti.) Evidentemente avevo ereditato la leggendaria «fortuna dei Leakey», di cui godevano ampiamente Mary e mio padre Louis. E la mia buona stella resistette davvero: le successive spedizioni al lago Turkana fruttarono una quantità di fossili tra cui il più antico cranio completo attribuito al genere Homo, il ramo della famiglia umana che diede origine a Homo sapiens, l'uomo anatomicamente moderno.

Anche se in gioventù, volendo evitare di vivere all'ombra dei miei notissimi genitori, avevo giurato che non mi sarei fatto coinvolgere nella ricerca paleoantropologica, vi fui ugualmente trascinato dal puro e semplice fascino dell'avventura. Gli antichi, aridi depositi dell'Africa orientale che racchiudono i resti dei nostri progenitori possiedono un'innegabile, particolare bellezza, che contrasta con le durissime condizioni ambientali. La ricerca di fossili e di strumenti litici viene spesso presentata come un'esperienza romantica - quale in effetti è, almeno in alcuni casi - ma è anche una disciplina i cui dati fondamentali devono essere acquisiti centinaia o migliaia di chilometri lontano dalle comodità dei laboratori: un'impresa di grande impegno fisico e psicologico dalla cui organizzazione, talvolta, dipende la salvezza di vite umane. Così scoprii di avere capacità organizzative, di essere in grado di far riuscire una spedizione nonostante le difficoltà personali e le avversità ambientali. Le molte scoperte realizzate sulla sponda orientale del lago Turkana non solo mi indussero a intraprendere una professione da cui un tempo rifuggivo, ma mi permisero anche di costruirmi una reputazione in campo paleoantropologico. Ciononostante, il sogno ultimo - quello di trovare uno scheletro completo - continuava a sfuggirmi.

Alla fine dell'estate del 1984, con il fiato sospeso e con le nostre speranze - che pure andavano rafforzandosi - temperate dalla dura realtà dell'esperienza, i miei colleghi e io cominciammo a capire che quel sogno stava prendendo forma. Quell'anno avevamo deciso di esplorare per la prima volta la sponda occidentale del lago. Il 23 agosto, Kamoya Kimeu - il mio più vecchio amico e collaboratore - individuò un piccolo frammento di cranio che giaceva fra i sassi di un pendio vicino allo stretto canale scavato da un ruscello stagionale. Iniziammo cautamente a cercare gli altri frammenti e ben presto trovammo più di quanto avessimo osato sperare. Durante le cinque stagioni di scavo che seguirono - in tutto più di sette mesi sul campo - il nostro gruppo spostò circa millecinquecento tonnellate di sedimenti, riportando alla luce quello che alla fine si rivelò lo scheletro praticamente completo di un individuo morto sulla riva dell'antico lago più di 1,5 milioni di anni or sono. Da noi denominato «il ragazzo del Turkana», quando morì - in seguito a cause che per noi rimangono un mistero - aveva appena nove anni.

Dissotterrare ossa fossili a un tale ritmo fu un'esperienza veramente straordinaria: ossa del braccio e della gamba, vertebre, coste, ossa del bacino e infine la mandibola, i denti e il resto del cranio. Lo scheletro del ragazzo - giaciuto in frammenti per quasi milleseicento millenni - ricominciava a prendere forma. La documentazione fossile non ha restituito uno scheletro altrettanto completo fino al recupero di resti dell'uomo di Neandertal datati a soli 100.000 anni fa. A parte l'emozione provocata da un tale ritrovamento, eravamo consci del fatto che la nostra scoperta ci avrebbe permesso di addentrarci in una fase critica dell'evoluzione umana.

Prima di proseguire con il racconto, voglio spendere una parola sul «gergo» paleoantropologico, talvolta così fitto e incomprensibile da scoraggiare chiunque non ne abbia dimestichezza per professione. Ciò che mi propongo è cercare, nei limiti del possibile, di evitarlo. Ognuna delle varie specie facenti parte della famiglia umana preistorica ha una sua denominazione scientifica, di cui non possiamo fare a meno. Anche la famiglia umana, con le diverse specie che la compongono, ha una denominazione sua propria, quella di «ominidi». Alcuni miei colleghi preferiscono utilizzare il termine «ominidi» per indicare tutte le specie umane ancestrali, e sostengono che la definizione di «uomo» dovrebbe essere utilizzata solo in riferimento alle persone come noi. In altre parole, gli unici ominidi definibili come «umani» sarebbero quelli che manifestano il nostro stesso livello di intelligenza, di senso morale e di autocoscienza.

Il mio punto di vista è diverso. Penso che lo sviluppo della postura eretta, che distinse gli antichi ominidi dalle grandi scimmie antropomorfe coeve, sia fondamentale per la storia umana successiva. Una volta che il nostro lontano progenitore acquisì il bipedismo, si aprì la strada a molte altre innovazioni evolutive, che culminarono nella comparsa del genere Homo. Per questo motivo credo che sia legittimo chiamare «umane» tutte le specie ominidi. Con questo non voglio certamente sostenere che tutte le antiche specie umane possedessero ïl nostro stesso universo mentale. Nella sua accezione fondamentale la definizione di «umano» si riferisce semplicemente alle scimmie antropomorfe a postura eretta e locomozione bipede. Nelle pagine che seguono mi atterrò a tale uso, e ogniqualvolta deciderò di avvalermi di questo termine per descrivere tratti che caratterizzano unicamente l'uomo moderno lo segnalerò.

Il ragazzo del Turkana apparteneva alla specie Homo erectus, che nella storia dell'evoluzione umana rappresenta una tappa fondamentale. Da diversi ordini di testimonianze - alcune genetiche, altre fossili - sappiamo che la prima specie umana si evolse circa 7 milioni di anni fa. Quando entrò in scena Homo erectus, circa 2 milioni ai anni fa, l'evoluzione del genere umano era già in atto da lungo tempo. Non sappiamo ancora con precisione quante specie umane vissero e si estinsero prima della comparsa di Homo erectus: ve ne furono almeno sei, ma può darsi che siano state anche il doppio. Invece sappiamo con certezza che tutte le specie comparse prima di Homo erectus erano, quantunque bipedi, spiccatamente «scimmiesche» sotto molti aspetti. Avevano encefalo relativamente piccolo, faccia prognata (cioè sporgente) e corpo più scimmiesco che umano in alcune caratteristiche come il collo corto e il torace tozzo e carenato. In Homo erectus le dimensioni encefaliche si accrebbero, la faccia si appiattì e il corpo divenne più atletico. Questi cambiamenti comportarono lo sviluppo di molte delle caratteristiche fisiche riconoscibili in noi stessi, e ciò indica che l'evoluzione umana compì un netto giro di boa proprio 2 milioni di anni fa.

Homo erectus fu la prima specie umana capace di un uso controllato del fuoco, la prima a fare della caccia una componente significativa della propria sussistenza, la prima a sviluppare modalità di locomozione che le consentivano di correre come l'uomo attuale, la prima a fabbricare strumenti litici secondo uno schema mentale definito e la prima a diffondersi fuori dell'Africa. Non sappiamo con certezza se Homo erectus avesse, almeno in qualche misura, capacità di linguaggio verbale, ma diversi ordini di testimonianze sembrano avvalorare questa ipotesi. E non sappiamo, e probabilmente non sapremo mai, se questa specie possedesse un certo grado di autocoscienza, una coscienza simile a quella umana, ma io ritengo di sì. Inutile a dirsi, il linguaggio e la coscienza, che sono fra le caratteristiche più preziose di Homo sapiens, non lasciano tracce nella documentazione paleoantropologica.

Lo scopo dell'antropologo è cercare di capire gli eventi evolutivi che hanno trasformato creature scimmiesche in persone come noi. Talora questi eventi sono stati romanticamente descritti come un grande racconto epico che ha per eroe l'umanità emergente. La verità, al contrario, è piuttosto prosaica, poiclhé alla base di ogni cambiamento vi sono quasi sempre variazioni climatiche e ambientali. Non per questo le trasformazioni avvenute perdono fascino. Come specie, siamo benedetti dalla curiosità verso il mondo che ci circonda e ci siamo sempre interrogati sul posto dell'uomo nella natura. Vogliamo sapere - anzi, abbiamo bisogno di sapere - come siamo giunti alla nostra condizione attuale e quale sia il nostro futuro. I fossili che troviamo ci aiutano a stabilire correlazioni fisiche con i nostri progenitori e ci spingono a considerare le informazioni che racchiudono come un modo per comprendere la natura e il corso della nostra storia evolutiva.

Finché non saranno scoperti e studiati molti altri resti dei nostri antenati, nessun antropologo potrà affermare di conoscere in ogni dettaglio la storia evolutiva dell'uomo. Tuttavia, molti ricercatori sono concordi sul quadro complessivo della preistoria umana, nella quale possono essere identificati quattro stadi fondamentali.

Il primo fu l'origine della famiglia umana in sé ed è databile a circa 7 milioni di anni fa, quando comparve una specie ancora molto simile alle scimmie antropomorfe ma dotata di postura eretta e di locomozione bipede. Il secondo stadio fu la proliferazione delle specie bipedi, un processo che i biologi chiamano «radiazione adattativa». Fra 7 e 2 milioni di anni or sono si evolsero numerose e diverse specie di scimmie antropomorfe bipedi, e ognuna si adattò a condizioni ecologiche leggermente differenti. Nell'ambito di tale proliferazione, fra 3 e 2 milioni di anni fa, una specie sviluppò un encefalo significativamente più grande. L'espansione delle dimensioni encefaliche caratterizza il terzo stadio e segna l'origine del genere Homo, la diramazione filogenetica che attraverso Homo erectus condusse a Homo sapiens. Il quarto stadio fu l'origine dell'uomo anatomicamente moderno, cioè la comparsa di persone come noi, perfettamente dotate di linguaggio, coscienza e immaginazione artistica, oltre che di una capacità di innovazione tecnologica che non trova confronti in natura.

Questi quattro eventi-chiave costituiscono la struttura portante dell'esposizione scientifica che seguirà. Il lettore constaterà che studiando le nostre lontane origini abbiamo cominciato a domandarci non solo che cosa sia accaduto e quando, ma anche il perché degli eventi. Inoltre, come vedremo, i progenitori dell'uomo verranno analizzati nel contesto del processo evolutivo, nello stesso modo in cui si studia l'evoluzione dell'elefante e del cavallo. Ciò non significa negare che Homo sapiens sia speciale sotto molti punti di vista: sappiamo infatti di essere profondamente diversi addirittura dallo scimpanzé, il nostro parente più prossimo, ma abbiamo iniziato a comprendere la nostra connessione con la natura in termini biologici.

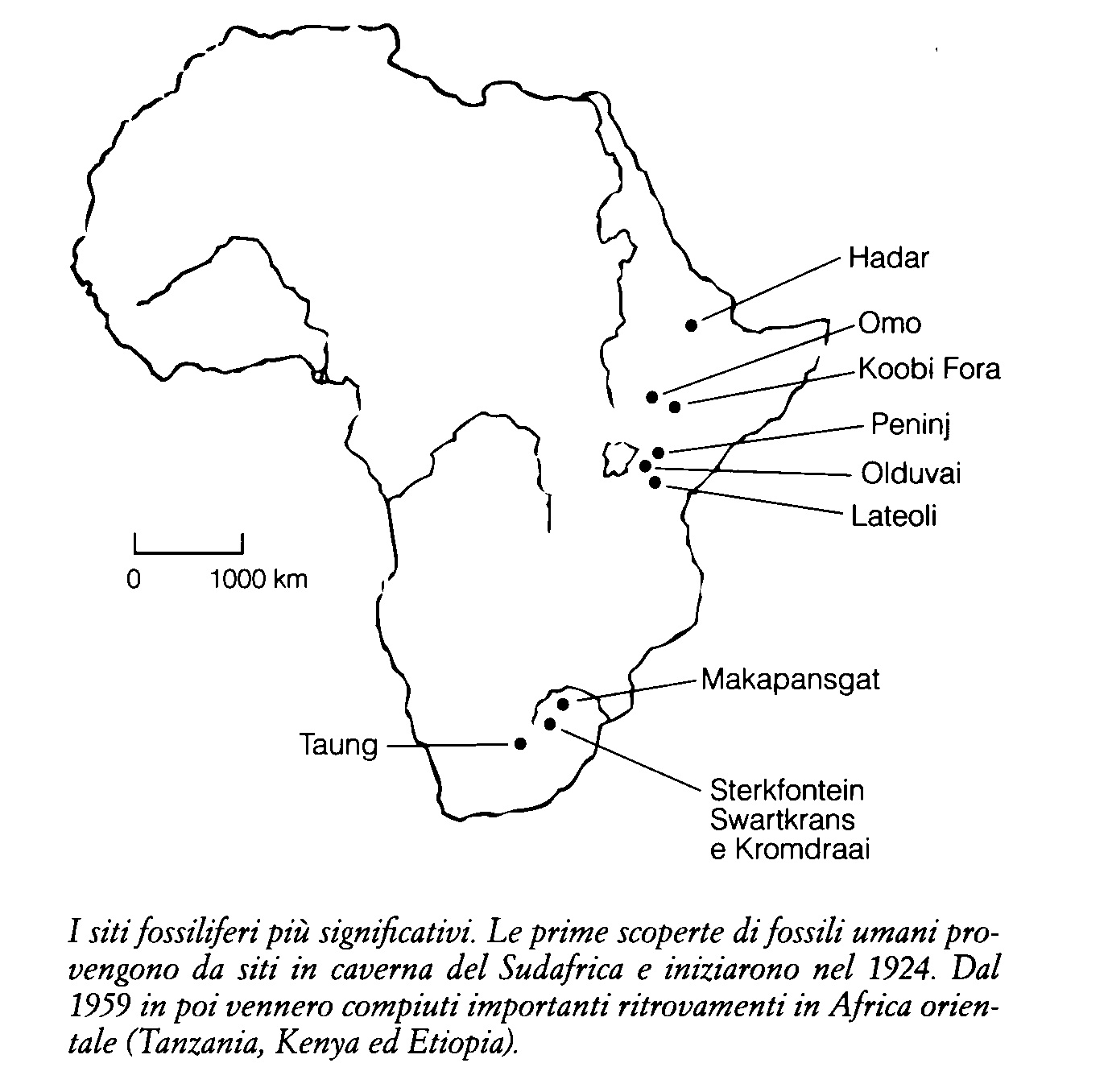

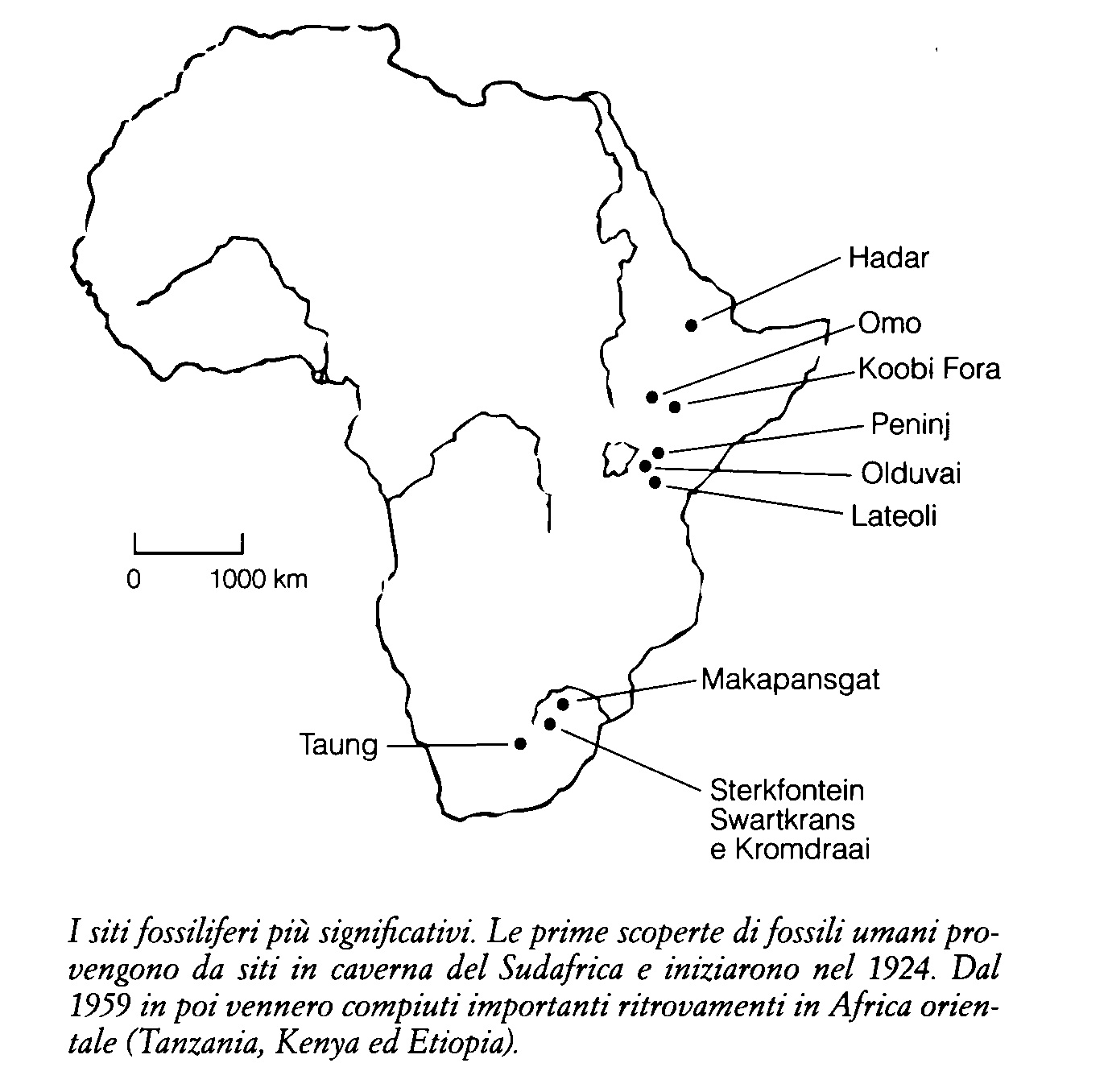

Negli ultimi trentanni la paleoantropologia ha compiuto enormi progressi, resi possibili da importanti scoperte di fossili e dall'elaborazione di metodi innovativi per l'interpretazione e l'integrazione dei dati che essi racchiudono. Come in tutte le scienze, anche nella nostra disciplina si possono avere divergenze di opinione sincere e talvolta radicali, ingenerate in alcuni casi dall'insufficienza delle informazioni fornite dai fossili o dagli strumenti litici e in altri dall'inadeguatezza dei metodi e delle interpretazioni. Dobbiamo quindi ammettere l'esistenza di numerosi interrogativi difficilmente risolvibili intorno al nostro cammino evolutivo: qual è la forma precisa dell'albero genealogico della famiglia umana? Quando si sviluppò per la prima volta il linguaggio articolato? Quali furono le cause dello straordinario accrescimento encefalico osservato durante il processo di ominazione? Nei capitoli seguenti segnalerò dove e perché esistono differenze di opinione, qualche volta esprimendo anche la mia.

In più di vent'anni di attività in campo paleoantropologico ho avuto la fortuna di collaborare con eccellenti colleghi a cui sono riconoscente, ma vorrei porgere particolari ringraziamenti a Kamoya Kimeu e ad Alan Walker. Mia moglie Meave è da sempre una collaboratrice e un'amica stupenda, soprattutto nei momenti più difficili.