L'acquisizione del linguaggio articolato così come lo intendiamo noi rappresentò certamente una svolta nell'evoluzione umana. Anzi, forse fu proprio la svolta. Con il suo aiuto l'uomo fu in grado di crearsi nuovi mondi: quello della coscienza introspettiva e quello che ci siamo costruiti e che condividiamo con altri sotto forma di «cultura». Il linguaggio divenne il nostro intermediario e la cultura la nostra nicchia. In Language and Species, pubblicato nel 1990, Derek Bickerton, linguista della University of Hawaii, afferma in modo convincente questo concetto: «Solo l'uso del linguaggio verbale può averci aiutato a penetrare nella prigione dell'esperienza immediata in cui ogni altra creatura è rinchiusa, aprendoci le porte di un'infinita libertà di spazio e di tempo».

I paleoantropologi possono avere certezze riguardo a due soli temi correlati, l'uno direttamente e l'altro indirettamente, con il linguaggio articolato. Innanzitutto è evidente che esso differenzia Homo sapiens da tutti gli altri viventi. Solo l'uomo, infatti, è in grado di utilizzare un linguaggio verbale complesso che è al contempo mezzo di comunicazione e strumento di riflessione introspettiva. Secondariamente, l'encefalo di Homo sapiens è circa tre volte quello dei nostri parenti più prossimi in senso evolutivo, cioè le grandi antropomorfe africane. Fra queste due osservazioni non può non esservi rapporto, ma il dibattito scientifico più vivace verte soprattutto sulla natura di tale rapporto.

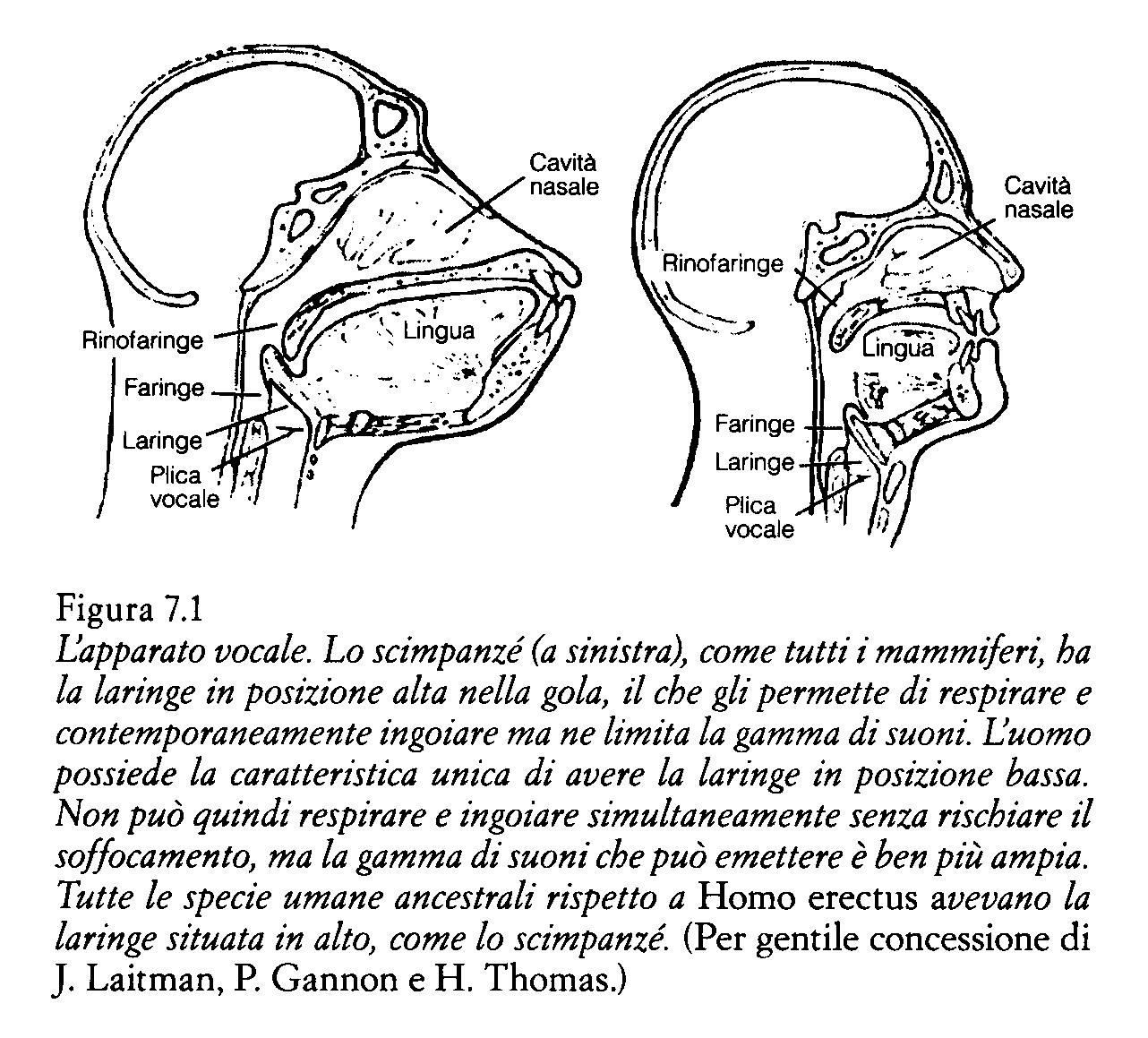

Stranamente, sebbene i filosofi si siano sempre interrogati sulla capacità umana di linguaggio, gran parte della nostra conoscenza è emersa negli ultimi trentanni. Riguardo alla sua origine evolutiva prevalgono due interpretazioni. Secondo la prima, essa è una caratteristica peculiare dell'uomo, una capacità sorta come corollario del nostro sorprendente accrescimento encefalico. In questo caso si può ritenere che il linguaggio verbale si sia sviluppato rapidamente e in tempi relativamente recenti, in coincidenza con il superamento della soglia cognitiva. Nella seconda interpretazione, il linguaggio verbale si evolse per selezione naturale agendo su diverse capacità cognitive - compresa la comunicazione ma non limitate a essa - dei nostri progenitori non umani. Secondo questo modello improntato alla continuità, il linguaggio emerse gradualmente a partire dall'evoluzione del genere Homo.

Le teorie di Noam Chomsky, linguista del Massachusetts Institute of Technology (Mit), sono sempre state vicine al primo modello, e la loro influenza è stata immensa. Per i discepoli di Chomsky - vale a dire per la maggioranza dei linguisti - è inutile andare a cercare indizi dell'acquisizione del linguaggio verbale nella documentazione fossile delle più antiche forme umane, e ancor più inutile è studiare la mente delle scimmie superiori, anche se in termini evolutivi possiamo considerarle nostre «cugine». Da queste convinzioni è scaturito un forte antagonismo nei confronti degli studiosi che hanno tentato di insegnare a singole antropomorfe qualche forma di comunicazione simbolica, spesso avvalendosi di un computer e di ideogrammi creati ad hoc. Uno dei temi che tratto in questo mio libro è la contrapposizione filosofica fra coloro che considerano l'uomo come un organismo particolare e separato dal resto della natura e coloro che, al contrario, ne accettano la stretta correlazione con il mondo naturale. Questa divergenza di interpretazione emerge nel modo più virulento proprio nel dibattito sulla natura e l'origine del linguaggio umano, e gli strali avvelenati con cui i linguisti si accaniscono contro i ricercatori che indagano sulle capacità di comunicazione delle antropomorfe ne sono una testimonianza.

Commentando i sostenitori dell'unicità del linguaggio umano, la psicologa Kathleen Gibson della University of Texas ha scritto recentemente: «Sebbene scientifica nei postulati e nelle modalità di dibattito, [questa prospettiva] è strettamente coerente con la lunga tradizione filosofica occidentale - che risale perlomeno agli autori della Genesi e alle opere di Platone e di Aristotele - secondo la quale la mente e il comportamento dell'uomo sono qualitativamente differenti da quelli degli altri animali». Come conseguenza di questo atteggiamento mentale, la letteratura antropologica è disseminata di esempi di comportamenti ritenuti una peculiare caratteristica umana. Fra questi vi sono la fabbricazione di strumenti, la capacità di pensiero simbolico, la capacità di riconoscersi allo specchio e, ovviamente, l'uso di un linguaggio articolato. A partire dagli anni Sessanta il concetto di unicità dell'uomo ha iniziato a sgretolarsi, poiché si è scoperto che le scimmie antropomorfe sono anch'esse in grado di utilizzare strumenti, di servirsi di simboli e di riconoscersi allo specchio in quanto individui. Soltanto per il linguaggio nulla è cambiato, cosicché i linguisti sono, di fatto, gli ultimi difensori dell'unicità umana, e a quanto sembra assolvono il loro compito molto seriamente.

Sta di fatto che nel corso dell'evoluzione umana si sviluppò la capacità di linguaggio - comunque e lungo qualsivoglia traiettoria cronologica ciò sia avvenuto - e questo evento ci trasformò sia come individui che come specie. «Fra tutte le nostre capacità mentali il linguaggio si colloca nello strato più profondo al di sotto della nostra soglia di autocoscienza, nel luogo meno accessibile al nostro raziocinio» osserva Bickerton. «Ci è difficile pensare a un'epoca in cui non possedevamo il linguaggio, e meno ancora al modo in cui pervenimmo a possederlo. Nel momento stesso in cui sapemmo concepire un pensiero, disponemmo anche del linguaggio articolato.» Come individui noi dipendiamo dal linguaggio per stare al mondo, e, per converso, non potremmo immaginare un mondo che ne fosse privo. Come specie, constatiamo che esso trasforma le nostre interazioni attraverso l'elaborazione della cultura. Linguaggio e cultura ci uniscono e al contempo ci dividono.

Le cinquemila lingue che attualmente vengono parlate nel mondo sono state prodotte da una capacità che tutti condividiamo, ma le cinquemila culture da esse create sono diverse l'una dall'altra. Noi siamo a tal punto il prodotto della nostra cultura da non saperla spesso riconoscere come una nostra creazione, almeno fino a quando non ci troviamo in presenza di una cultura molto diversa.

Il linguaggio, dunque, apre realmente un abisso fra Homo sapiens e il resto del mondo naturale. La capacità umana di produrre suoni distinti, o fonemi, è solo di poco superiore a quella delle antropomorfe: noi possediamo l'uso di una cinquantina di fonemi, e le antropomorfe di una dozzina circa. Ciononostante, l'uso che noi facciamo di questi suoni è teoricamente infinito. Essi possono essere variamente disposti per dotare l'uomo medio di un vocabolario di centomila parole, e quelle parole possono essere combinate formando una quantità di frasi diverse. Ne consegue che la nostra capacità di comunicare con sfumature talvolta minime e la nostra ricchezza di pensiero non trovano paragone in natura.

Ma il compito dell'antropologo è innanzitutto quello di spiegare come si sviluppò il linguaggio. Nella visione di Chomsky non abbiamo bisogno di ricorrere alla selezione naturale per trovarne l'origine, poiché il linguaggio sarebbe un accidente storico, una capacità emersa quando una certa soglia cognitiva venne superata. Chomsky ha affermato: «Al momento attuale non abbiamo idea di quali leggi fisiche governino dieci miliardi di neuroni posti dentro un oggetto della grandezza di un pallone da basket alle particolari condizioni sorte nel corso dell'evoluzione umana». Come Steven Pinker, linguista del Mit, io respingo una simile visione delle cose. Il suo giudizio sintetico su Chomksy è che egli «ha interpretato tutto all'incontrario». È più probabile che sia stata l'evoluzione del linguaggio articolato a determinare l'accrescimento encefalico osservato nel corso dell'evoluzione umana, e non viceversa. Secondo Pinker «il linguaggio articolato è reso possibile dall'estrema precisione dei microcircuiti cerebrali, e non dal volume del cervello, o dalla sua forma o da caratteristiche neuronali». Nel suo The Language Instinct, pubblicato nel 1994, Pinker ha raccolto testimonianze a sostegno della teoria di una base genetica del linguaggio articolato, e quindi della sua evoluzione per selezione naturale. Di queste testimonianze, che sono troppo ampie per poterle analizzare qui, possiamo almeno dire che suscitano un grande interesse.

Ma quali furono le pressioni esercitate dalla selezione naturale che favorirono l'evoluzione del linguaggio articolato? Possiamo presumere che esso non si sia manifestato improvvisamente come fenomeno compiuto, e quindi dobbiamo domandarci quali vantaggi adattativi una capacità di linguaggio non interamente sviluppata avrebbe conferito ai nostri progenitori. La risposta più ovvia è che esso era un efficace strumento di comunicazione. Di certo avrebbe rappresentato un vantaggio quando i nostri progenitori iniziarono a organizzarsi per la caccia e la raccolta, che rispetto alle strategie di sussistenza adottate dalle antropomorfe richiedono un impegno molto maggiore. Man mano che il modo di vita dei nostri progenitori si faceva più complesso crebbe anche la necessità di cooperazione sociale ed economica, e in queste circostanze un efficace mezzo di comunicazione sarebbe divenuto sempre più prezioso. La selezione naturale avrebbe quindi fatto progredire costantemente la capacità di linguaggio verbale. Di conseguenza, il limitato repertorio sonoro dei nostri progenitori non umani - presumibilmente simile ai brontolìi, ai grugniti e alle grida delle antropomorfe attuali - si sarebbe ampliato, mentre l'espressione dei suoni sarebbe divenuta più articolata. Il linguaggio così come lo intendiamo oggi emerse come prodotto delle esigenze poste dall'attività di caccia e di raccolta? Così può sembrare. Ma esistono anche altre ipotesi.

Con l'affermarsi della caccia e raccolta come strategia di sussistenza, l'uomo divenne tecnologicamente più capace, la lavorazione dei suoi strumenti si fece più accurata e la loro forma più complessa. Questa trasformazione evolutiva - iniziata prima di 2 milioni di anni or sono con la più antica specie del genere Homo e culminata con la comparsa dell'uomo anatomicamente moderno intorno a 200.000 anni fa - fu accompagnata da un accrescimento che portò l'encefalo a triplicarsi, passando dai 400 cm3 circa delle più antiche australopitecine ai 1350 cm3 circa di oggi. Gli antropologi sostennero a lungo che fra la crescente complessità tecnologica e l'accrescimento encefalico vi fosse un rapporto causale in cui la prima avrebbe determinato il secondo, un concetto che, come abbiamo già osservato nel capitolo 1, discendeva da quello della variazione correlativa affermato da Darwin. Più recentemente, questa visione della storia evolutiva umana venne accolta in un saggio di Kenneth Oakley pubblicato nel 1949 e ormai diventato un classico, intitolato Man the Toolmaker. Come abbiamo già osservato, Oakley fu uno dei primi a proporre che l'uomo anatomicamente moderno sia il prodotto del «perfezionamento» delle capacità di linguaggio fino al livello odierno: in breve, il linguaggio attuale avrebbe plasmato l'uomo attuale.

Oggi, invece, prevale una diversa spiegazione evolutiva dello sviluppo della mente umana, spiegazione che poggia più sul concetto di uomo come animale sociale che su quello di uomo come artefice di strumenti. Se il linguaggio si evolse come mezzo di interazione sociale, allora i progressi comportati dalla sua utilizzazione nelle attività di caccia e raccolta devono essere considerati un vantaggio secondario, e non la causa primaria del processo evolutivo.

Il neurologo Ralph Holloway della Columbia University fu un importante pioniere di questo nuovo punto di vista che iniziò a diffondersi negli anni Sessanta. «E' mia convinzione che il linguaggio si sviluppò da una matrice cognitiva sociale e comportamentale, improntata non all'aggressività ma allo spirito di cooperazione e fondata su una divisione strutturale del lavoro fra i sessi che ne rendeva complementari le rispettive attività» scrisse una decina di anni or sono. «Si trattò di una necessaria strategia adattativa che sfociò in un lungo periodo di dipendenza infantile e in un più tardivo raggiungimento della maturità sia riproduttiva sia intellettiva, aprendo la strada a un ulteriore accrescimento cerebrale e alla capacità di acquisire più complesse norme di comportamento.» È interessante osservare come ciò si accordi con le scoperte riguardanti i modi di vita degli ominidi, diversi nell'arco della nostra storia evolutiva, che ho descritto nel capitolo 3.

In seguito le idee pionieristiche di Holloway si sono più volte modificate, e infine hanno acquisito notorietà con la denominazione di «ipotesi dell'intelligenza sociale». Molto recentemente, il primatologo Robin Dunbar dello University College di Londra ne ha formulato l'ultima versione: «La [teoria] più convenzionale è che [i primati] abbiano bisogno di un grosso cervello che li aiuti a trovare la loro strada nel mondo e a risolvere i problemi posti quotidianamente dalla ricerca di cibo. La teoria alternativa è che sia stato il complesso universo sociale in cui essi vivono a dare l'impulso iniziale al meccanismo di accrescimento encefalico». Una parte essenziale delle interazioni sociali dei primati è costituita dal grooming, o pulizia del pelo: praticandolo, i diversi membri del gruppo entrano in stretto contatto e possono sorvegliarsi l'un l'altro. Il grooming, afferma Dunbar, è una strategia efficace fino a quando il gruppo non supera certe dimensioni, oltre le quali occorrono altri mezzi di pacificazione sociale.

Nel corso della nostra storia evolutiva, sostiene Dunbar, si registrò un aumento della dimensione dei gruppi che produsse una pressione selettiva per lo sviluppo di più efficienti tecniche di allentamento delle tensioni sociali. «Il linguaggio ha due interessanti proprietà in più del grooming» egli spiega. «E' possibile parlare a più individui contemporaneamente, e lo si può fare durante gli spostamenti, mentre si mangia o mentre si raccoglie il cibo.» La conseguenza, secondo lo studioso, fu che «il linguaggio si evolse per favorire l'integrazione di un crescente numero di individui nel loro gruppo sociale». In questo scenario, dunque, il linguaggio è una sorta di «grooming verbale» che, secondo Dunbar, si manifestò soltanto «con la comparsa di Homo sapiens». L'ipotesi dell'intelligenza sociale mi piace moltissimo ma, come dimostrerò, non credo che il linguaggio si sia evoluto così tardi.

L'epoca in cui il linguaggio articolato si evolse è uno dei principali argomenti del dibattito. Molto presto e con un susseguirsi di progressi graduali? Oppure come manifestazione recente e improvvisa? Non dobbiamo dimenticare che la questione ha implicazioni di carattere filosofico, correlate al grado di unicità che noi attribuiamo alla nostra specie.

Attualmente numerosi antropologi si sono pronunciati a favore della teoria di un'origine rapida e recente del linguaggio, basandosi soprattutto sui nuovi comportamenti osservati nel corso della Rivoluzione del Paleolitico superiore. Randall White, archeologo della New York University, una decina di anni fa affermò in una relazione scientifica allora considerata provocatoria che le testimonianze di diverse forme di attività umana anteriori a 100.000 anni fa rivelano «la totale assenza di ciò che l'uomo attuale riconoscerebbe come linguaggio». Per quest'epoca, egli ammette, l'uomo anatomicamente moderno si era già evoluto, ma non aveva ancora «inventato» il linguaggio in un contesto culturale. Ciò sarebbe avvenuto molto dopo: «Circa 35.000 anni or sono, queste popolazioni possedevano forme di cultura e di linguaggio verbale simili a quelle che conosciamo oggi».

White elenca sette ordini di testimonianze archeologiche che, a suo giudizio, indicherebbero il Paleolitico superiore come il periodo in cui si compirono i più grandi progressi in questa direzione. Il primo è dato dalla sepoltura intenzionale dei defunti, una pratica iniziata quasi certamente in epoca neandertaliana ma affermatasi - soprattutto con la deposizione di offerte funerarie - solo nel Paleolitico superiore. Il secondo si riferisce alle espressioni artistiche - che comprendevano la produzione sia di immagini sia di ornamenti corporali - le cui prime tracce sono fatte risalire allo stesso periodo. Terzo, sempre in questo stesso periodo si è osservata un'improvvisa accelerazione del ritmo di innovazione tecnologica e di mutamento culturale. Quarto, vengono individuate per la prima volta differenze culturali a livello regionale, al contempo espressione e prodotto di barriere sociali. Quinto, in questo periodo si moltiplicano le testimonianze di contatti con popolazioni lontane, attestati dal ritrovamento di materiali e oggetti non locali, probabilmente barattati. Sesto, si registra un sensibile aumento delle dimensioni degli accampamenti, ed è ipotizzabile che per una pianificazione e una coordinazione di tale portata fosse indispensabile la comunicazione verbale. Settimo, la tecnologia, precedentemente caratterizzata dalla prevalenza di strumenti litici, inizia a impiegare altre materie prime come l'osso, il palco di cervide e l'argilla, indicando complesse attività di manipolazione dell'ambiente fisico inimmaginabili in assenza di linguaggio.

Insieme con alcuni paleoantropologi - fra cui Lewis Binford e Richard Klein - White si dice persuaso che a questo insieme di «prime manifestazioni» di alcune attività umane si sia accompagnata la comparsa di complesse capacità di linguaggio verbale del tutto paragonabili alle nostre. Binford, come ho fatto osservare in uno dei capitoli precedenti, non vede nelle testimonianze lasciate dalle forme umane anteriori all'uomo anatomicamente moderno né la necessità di pianificare né quella di prevedere e organizzare eventi e attività future. Il grande passo avanti è rappresentato dal linguaggio: «Il linguaggio e, specificamente, la capacità di pensiero simbolico, senza il quale non potremmo generare concetti astratti» egli afferma. «Non vedo alcun mezzo per realizzare un mutamento tanto rapido se non in un efficiente sistema biologico di comunicazione.» Klein, che sostanzialmente concorda con questa affermazione, ritiene che alcuni siti sudafricani abbiano fornito le prove di un improvviso e recente accrescimento dell'abilità nella caccia, che considera un effetto dello sviluppo della mente umana, compresa la capacità di linguaggio verbale.

La convinzione che il linguaggio articolato abbia avuto uno sviluppo relativamente rapido in coincidenza con quello delle popolazioni umane anatomicamente moderne, quantunque ampiamente accettata dalla comunità paleoantropologica, non è l'opinione prevalente. Dean Falk, dei cui studi sull'evoluzione del cervello umano ho riferito nel capitolo 3, è un sostenitore della teoria dello sviluppo precoce del linguaggio. «Se gli ominidi non si servivano del loro cervello in costante crescita per utilizzare e affinare le loro capacità di linguaggio articolato, allora mi domando proprio cos'altro potessero farsene» ha scritto di recente. Terrence Deacon, neurologo del Belmont Hospital (Belmont, Massachusetts), è giunto a conclusioni analoghe basandosi però sullo studio del cervello dell'uomo attuale: «La capacità di linguaggio articolato ha richiesto un lungo periodo (almeno 2 milioni di anni) di selezione determinata dalle interazioni fra il cervello e il linguaggio stesso» ha affermato in un articolo comparso nel 1989 sulla rivista «Human Evolution». Deacon ha studiato le differenze a livello di tessuto nervoso fra il cervello delle scimmie antropomorfe e quello dell'uomo e ha fatto osservare che i mutamenti delle strutture e dei circuiti cerebrali avvenuti nel corso dell'evoluzione umana riflettono le inconsuete esigenze di elaborazione poste dall'uso del linguaggio verbale.

Le parole non si fossilizzano, purtroppo, e quindi come potremo giungere a una conclusione convincente? Le testimonianze indirette - costituite dai manufatti prodotti dai nostri antenati e dai cambiamenti osservati nella loro anatomia - sembrano raccontare storie evolutive diverse. Inizieremo con l'esame delle testimonianze anatomiche dell'architettura cerebrale e dell'apparato vocale dei nostri progenitori e poi parleremo della crescente complessità tecnologica e delle espressioni artistiche che li caratterizzarono, due aspetti del comportamento che lasciano tracce nella documentazione archeologica.

Come abbiamo già visto, l'accrescimento encefalico ebbe inizio più di 2 milioni di anni or sono con l'origine del genere Homo, e da allora procedette con regolarità. Circa mezzo milione di anni or sono la capacità cranica media di Homo erectus era di circa 1100 cm, un dato prossimo alla media attuale. Dopo l'iniziale accrescimento del 50 per cento circa dalle australopitecine a Homo, non si registrarono ulteriori incrementi di rilievo. Sebbene l'importanza o meno della capacità cranica assoluta sia una questione controversa fra gli psicologi, non vi è dubbio che il triplicarsi delle dimensioni encefaliche osservato nel corso dell'evoluzione umana rifletta un progresso delle capacità cognitive. Se il volume encefalico si correla anche alla capacità di linguaggio, allora la storia del suo sviluppo negli ultimi 2 milioni di anni circa indicherebbe un analogo sviluppo di tali capacità. Il confronto condotto da Terrence Deacon fra l'anatomia cerebrale delle scimmie antropomorfe e quella dell'uomo va a sostegno della consistenza di questa affermazione.

Il neurobiologo Harry Jerison della University of California, Los Angeles, ha ravvisato nel linguaggio il motore dell'accrescimento encefalico dell'uomo, mentre rifiuta l'idea che siano state le capacità di manipolazione a innescare la pressione evolutiva in questo senso, sostenuta dall'autore di Man the Toolmaker. «Mi sembra una spiegazione inadeguata, soprattutto perché la costruzione di strumenti è possibile anche a organismi provvisti di pochissimo tessuto cerebrale» egli affermò nel 1991 nel corso di un'importante conferenza tenuta all'American Museum of Natural History. «La produzione di un linguaggio verbale quantunque semplice e utilitaristico, al contrario, richiede una buona quantità di tessuto cerebrale.»

L'architettura cerebrale che consente l'uso del linguaggio articolato è molto più complessa di quanto si pensasse un tempo. A quanto sembra esistono più aree interessate, distribuite in diverse regioni del cervello. Se potessimo identificare i centri del linguaggio nei resti dei nostri progenitori, avremmo buoni elementi per comprenderne le modalità e i tempi di sviluppo. Purtroppo le testimonianze anatomiche dei cervelli degli ominidi fossili si limitano ai contorni della loro superficie, mentre non abbiamo alcuna indicazione riguardo all'organizzazione interna. Fortunatamente, una caratteristica cerebrale in qualche modo correlata sia all'uso del linguaggio che a quello di strumenti è visibile sulla corteccia cerebrale: si tratta dell'area di Broca, una protuberanza quasi sempre osservabile in corrispondenza della tempia sinistra. Se potessimo trovare traccia dell'area di Broca sui calchi endocranici dei nostri progenitori fossili avremmo un'indicazione, quantunque incerta, che la capacità di linguaggio articolato si stava evolvendo.

Una seconda possibile indicazione è la differenza nelle dimensioni dei due emisferi cerebrali nell'uomo attuale. Nella maggior parte di noi l'emisfero sinistro è più grande del destro: una conseguenza, in parte, del fatto che tutte le funzioni correlate con l'uso del linguaggio sono svolte dall'emisfero sinistro. Anche l'uso preferenziale di una mano ha a che fare con l'asimmetria cerebrale: il 90 per cento della popolazione umana è destrimane, e questa caratteristica, insieme con la capacità di linguaggio, potrebbe essere correlata a una maggiore espansione dell'emisfero cerebrale sinistro.

Ralph Holloway ha esaminato la forma del cranio 1470, un significativo reperto di Homo habilis ritrovato nel 1972 sulla sponda orientale del lago Turkana e datato a quasi 2 milioni di anni or sono, osservando non solo la presenza dell'area di Broca - la cui impronta è rimasta impressa sulla superficie endocranica - ma anche una leggera asimmetria nella configurazione dei due emisferi cerebrali, indicante che Homo habilis comunicava con un repertorio di suoni ben più vasto dei brontolìi, dei grugniti e delle grida dello scimpanzé attuale. In un articolo comparso sulla rivista «Human Neurobiology» Holloway fece osservare che mentre è impossibile dimostrare quando o come la capacità di linguaggio iniziò a svilupparsi, si può ragionevolmente affermare che le sue origini siano da ricercare «in un remoto passato paleontologico». La sua affermazione che questo passato risalirebbe alle australopitecine, tuttavia, non mi trova d'accordo. Tutto quanto abbiamo detto finora sull'evoluzione degli ominidi indica che il loro più importante mutamento adattativo coincise con la comparsa del genere Homo, e ciò lascia ritenere che l'uso di una qualche forma di linguaggio verbale iniziò solo con Homo habilis. Come anche Bickerton, ritengo che si trattasse di una sorta di protolinguaggio, semplice sia nel contenuto che nella struttura, ma, come mezzo di comunicazione, più avanzato di quello di cui le scimmie antropomorfe e le australopitecine disponevano.

Il lavoro straordinariamente accurato e innovativo compiuto da Nicholas Toth nel campo della ricostruzione sperimentale di strumenti, di cui abbiamo parlato al capitolo 2, è una delle argomentazioni a sostegno della presenza dell'asimmetria cerebrale nelle più antiche forme umane. Riproducendo sperimentalmente gli strumenti olduvaiani Toth ha dimostrato che i loro artefici erano prevalentemente destrimani, e che quindi il loro emisfero cerebrale sinistro avrebbe dovuto essere un po' più espanso del destro. «La lateralizzazione doveva essere una caratteristica dei più antichi artefici di strumenti, ed è attestata dalle modalità di scheggiatura che essi seguivano» ha osservato. «Questo, probabilmente, indica che si stava sviluppando anche la capacità di linguaggio.»

I dati forniti dallo studio dei calchi endocranici naturali restituiti dalla documentazione fossile mi hanno dunque persuaso che l'evoluzione del linguaggio iniziò con la comparsa del genere Homo. O, perlomeno, non vi è nulla in questi dati che deponga a sfavore di una simile interpretazione. Ma che cosa potremmo dire dell'apparato vocale: laringe, faringe, lingua, labbra? Questa è, in ordine di importanza, la seconda fonte di informazioni anatomiche.

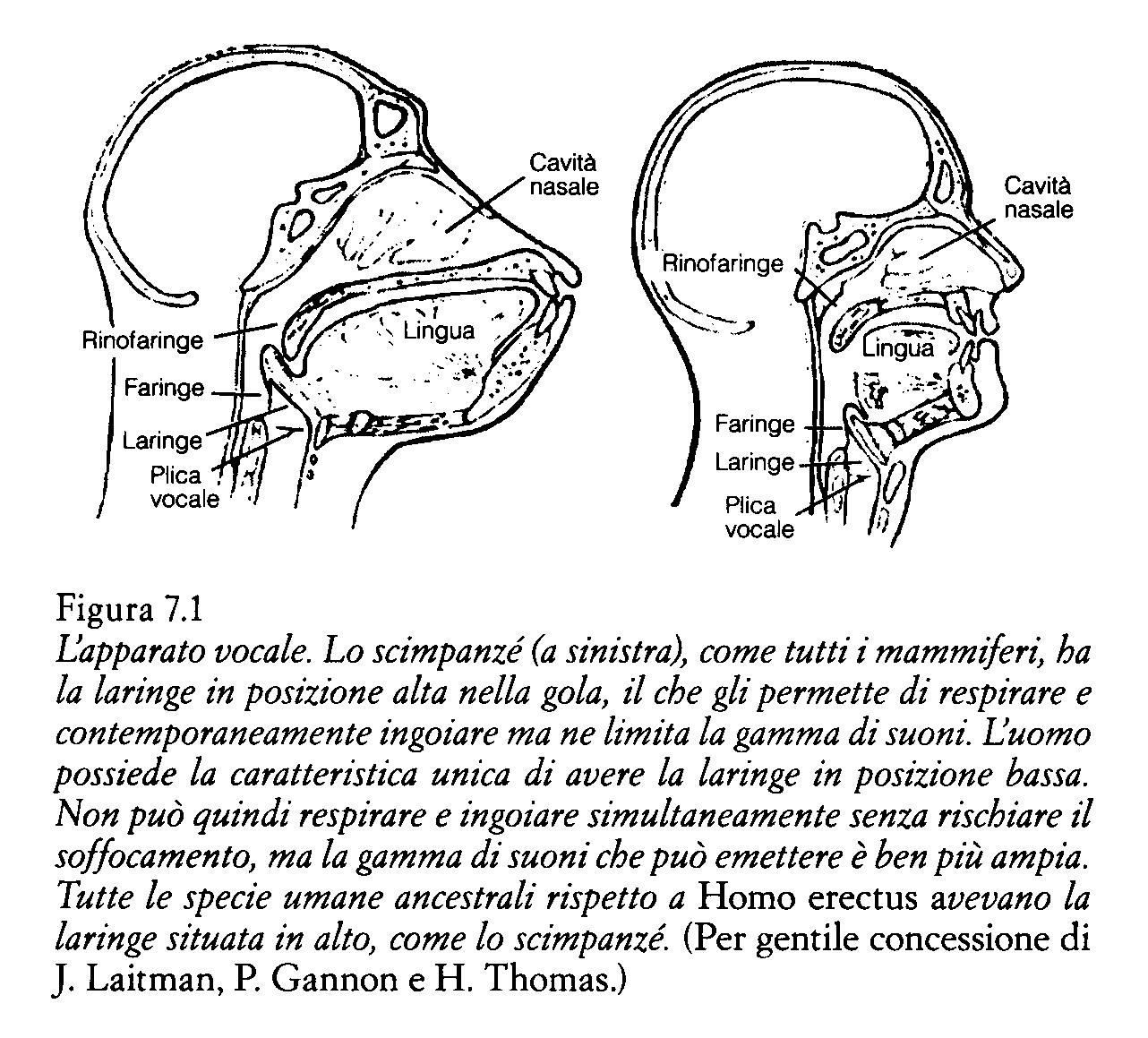

L'uomo è in grado di emettere una vasta gamma di suoni perché la sua laringe è situata in basso nella gola, creando un'ampia camera di risonanza, la cavità faringea, al di sopra delle corde vocali. Secondo gli studi compiuti da Jeffrey Laitman della Mount Sinai Hospital Medical School di New York, da Philip Lieberman della Brown University e da Edmund Crelin della Yale University, una faringe espansa è il principale mezzo di produzione di un linguaggio pienamente articolato. Questi ricercatori hanno studiato esaurientemente l'anatomia dell'apparato vocale sia di animali attuali sia dei nostri progenitori fossili, riscontrando sensibili differenze. In tutti i mammiferi a eccezione dell'uomo la laringe occupa una posizione alta all'interno della gola, il che permette all'animale di respirare e bere al contempo. Inoltre, la ristrettezza della cavità faringea risultante limita la gamma dei suoni che l'animale può produrre. In gran parte dei mammiferi, di conseguenza, la possibilità di modificare i suoni prodotti nella laringe dipende dalla forma della cavità orale e dalle labbra. La posizione bassa della laringe nell'uomo, pur consentendogli la produzione di una vasta gamma di suoni, gli impedisce di bere e respirare assieme, ed è per questo che noi possediamo il dubbio privilegio di poter rimanere soffocati dal cibo.

Il neonato umano viene al mondo con la laringe situata in alto nella gola - la condizione tipica dei mammiferi - e può contemporaneamente respirare e bere, una capacità indispensabile finché succhia il latte. Intorno ai diciotto mesi la laringe inizia a scendere lungo la gola, e raggiunge la posizione tipica dell'età adulta quando il giovane ha circa quattordici anni. I ricercatori compresero che se avessero avuto la possibilità di determinare la posizione della laringe nella gola delle specie ancestrali rispetto all'uomo, avrebbero potuto trarre deduzioni sulla loro capacità di vocalizzazione e di linguaggio. Era un compito non da poco, perché l'apparato vocale è costituito da tessuti cartilaginei e muscolari che non si fossilizzano. Ma i crani dei nostri progenitori possono ugualmente fornirci informazioni di grande importanza, che possiamo interpretare osservando la morfologia del basicranio, cioè della loro parte inferiore. Nei mammiferi la base del cranio è praticamente piatta, mentre nell'uomo è tipicamente arrotondata. La morfologia del basicranio dovrebbe dunque indicare in quale misura la specie in questione era in grado di produrre suoni articolati.

Studiando gli ominidi fossili Laitman scoprì che il basicranio delle australopitecine era essenzialmente piatto. In questa e in numerose altre caratteristiche esse rassomigliano alle scimmie antropomorfe, e in entrambe la comunicazione vocale doveva essere limitata. Le australopitecine non potevano essere in grado di produrre alcuni dei suoni vocalici universalmente presenti nei linguaggi umani. «Solo fra 400.000 e 300.000 anni or sono, nei resti di Homo sapiens arcaico, iniziamo a osservare un basicranio del tutto arrotondato» concluse Laitman. Questo significherebbe che le popolazioni di Homo sapiens arcaico, apparse prima dell'evoluzione dell'uomo anatomicamente moderno, avevano la nostra stessa capacità di linguaggio? Sembra improbabile.

Il cambiamento della morfologia del basicranio può essere osservato nei resti del più antico rappresentante di Homo erectus, il cranio 3733 recuperato in Kenya e datato a quasi 2 milioni di anni or sono. L'individuo cui esso appartenne era probabilmente in grado di pronunciare certe vocali, come «u», «a», «i». Laitman calcolò che nei più antichi rappresentanti di Homo erectus la posizione della laringe poteva equivalere a quella di un bambino attuale di sei anni. Purtroppo non possiamo pronunciarci riguardo a Homo habilis, poiché non possediamo crani la cui base sia sufficientemente ben conservata, ma io credo che quando ne ritroveremo uno potremo osservarvi un accenno di curvatura. In conclusione, non vi è dubbio che una rudimentale capacità di linguaggio verbale si sviluppò con l'origine del genere Homo.

Nell'ambito della sequenza evolutiva umana si nota un apparente paradosso: a giudicare dal basicranio, le popolazioni neandertaliane avevano capacità verbali più limitate delle popolazioni di Homo sapiens arcaico vissute migliaia di anni prima, poiché l'arrotondamento del loro basicranio era perfino meno pronunciato che in Homo erectus. Che i neandertaliani fossero regrediti, e disponessero di un linguaggio meno articolato di quello dei loro progenitori? (Alcuni paleoantropologi hanno addirittura ipotizzato che la loro estinzione possa essere correlata alla loro ridotta capacità di comunicare.) Un simile regresso evolutivo appare improbabile, e non troverebbe alcun paragone in natura. Più probabilmente, la risposta è da cercare nell'anatomia cranica dei neandertaliani che, come probabile adattamento ai climi freddi, presentano uno spiccato prognatismo mediofacciale. Questo ha permesso lo sviluppo di ampie cavità nasali che consentivano sia il riscaldamento dell'aria gelida inspirata sia la condensazione dell'umidità contenuta nell'aria espirata. Questa particolare morfologia potrebbe avere influito su quella del basicranio senza diminuire significativamente la capacità di linguaggio della specie. Si tratta comunque di una questione tuttora dibattuta fra i paleoantropologi.

Nel complesso, dunque, le testimonianze anatomiche indicano che la capacità di linguaggio iniziò a svilupparsi presto e che progredì gradualmente, ma le testimonianze archeologiche riguardanti la tecnologia litica e le espressioni artistiche narrano, in gran parte, una storia diversa.

Sebbene, come ho già detto, le parole non si fossilizzino, i manufatti dell'uomo possono fornire indicazioni indirette sulla capacità di linguaggio. Quando parliamo di espressioni artistiche, come abbiamo fatto nel capitolo precedente, pensiamo che esse siano opera di una mente umana moderna, e ciò implica una padronanza del linguaggio pari a quella attuale; dunque è lecito domandarsi se anche gli strumenti litici siano in grado di dirci qualcosa sui loro artefici.

Glynn Isaac si trovò dinanzi a questo interrogativo nel 1976, quando gli chiesero di presentare uno studio sull'origine e la natura del linguaggio alla Academy of Sciences di New York. Egli iniziò considerando la complessità delle industrie litiche dalle più antiche testimonianze, 2 milioni di anni fa, al Paleolitico superiore, circa 35.000 anni or sono. Isaac non era interessato tanto alle attività che si sarebbero potute svolgere con gli strumenti quanto all'ordine che i costruttori avevano loro imposto. L'imposizione di un ordine è un'ossessione tipicamente umana, ed è una forma di comportamento che può raggiungere la massima espressione solo con l'aiuto di un complesso linguaggio verbale. In sua assenza, la volontarietà dell'ordine imposto dall'uomo sarebbe impossibile.

La documentazione archeologica ci indica che l'imposizione dell'ordine emerse lentamente, molto lentamente, nel corso dell'evoluzione umana. Nel capitolo 2 abbiamo visto che la lavorazione degli strumenti olduvaiani, che datano da 2,5 a circa 1,4 milioni di anni or sono, è essenzialmente opportunistica. A quanto sembra, coloro che li fabbricarono erano interessati a ottenere lame taglienti quale che ne fosse la forma. I cosiddetti strumenti su nucleo - raschiatoi, chopper, discoidi - erano il sottoprodotto di tale lavorazione. Anche gli strumenti dei complessi litici acheuleani - che succedettero a quelli olduvaiani e vennero prodotti fino a circa 250.000 anni or sono - denunciano appena una vaga intenzione di imporre una forma. È probabile che i bifacciali siano stati il prodotto di un qualche «modello mentale», ma molti degli altri strumenti dei complessi acheuleani in realtà erano olduvaiani sotto diversi aspetti. La tipologia acheuleana, inoltre, constava soltanto di una dozzina di forme. A partire da 250.000 anni or sono, individui ascrivibili a Homo sapiens arcaico - neandertaliani compresi - impararono a costruirsi strumenti su scheggia preparata, e i complessi di industrie corrispondenti, fra cui il Musteriano, contavano forse una sessantina di tipi. Ma la tipologia rimase immutata per più di 200.000 anni, una stasi tecnologica che non evoca certo l'immagine di cervelli pienamente umani in fermento.

Solo 35.000 anni fa, quando le culture del Paleolitico superiore irruppero sulla scena, innovazione e ordine volontario si diffusero ovunque. In questo periodo si iniziarono a produrre forme litiche nuove e più accuratamente scheggiate, ma, soprattutto, i tipi di strumento che lo caratterizzarono presero a cambiare nell'arco di millenni e non più di centinaia di migliaia di anni. Isaac affermò che questo modello di variabilità tecnologica accompagnata da rapidi e sensibili mutamenti indicava il graduale sviluppo di una qualche forma di linguaggio verbale. Egli propose quindi che nell'ambito della teoria degli equilibri punteggiati la Rivoluzione del Paleolitico superiore venisse considerata come una delle più intense fasi di mutamento registrate nel cammino evolutivo della capacità di linguaggio. La maggioranza degli studiosi concorda con questa interpretazione, pur sussistendo differenze di opinione sul suo livello presso i più antichi costruttori di strumenti, ammesso e non dato per certo che, a quell'epoca, il suo sviluppo fosse già iniziato.

Al contrario di Nicholas Toth, Thomas Wynn della University of Colorado ritiene che la cultura olduvaiana fosse, nei suoi tratti generali, più «scimmiesca» che umana. «Nulla, in questo scenario, ci obbliga a postulare la presenza di elementi come il linguaggio» egli osserva in un articolo scritto in collaborazione con un collega e apparso su «Man» nel 1989. La manifattura di questi semplici strumenti non richiedeva che modeste capacità cognitive, egli afferma, e dunque non aveva nulla di tipicamente umano. Ciononostante Wynn concede che esista «qualcosa di umano» nei bifacciali acheuleani: «I manufatti di questo tipo indicano che il loro artefice era in grado di prefigurare la forma finale, e ciò apre una finestrella, seppure molto piccola, nella mente di Homo erectus». Wynn ritiene che le capacità cognitive di Homo erectus, valutate in base all'impegno richiesto dalla produzione di strumenti acheuleani, siano paragonabili a quelle che, attualmente, possediamo intorno ai sette anni. I bambini di questa età hanno considerevoli capacità linguistiche - sia referenziali sia grammaticali - e sono prossimi al momento in cui potranno comunicare verbalmente senza fare ricorso a gesti. A questo riguardo è interessante ricordare che Jeffrey Laitman, basandosi sulla morfologia del basicranio, aveva affermato che la capacità di linguaggio di Homo erectus poteva equivalere a quella di un bambino attuale di sei anni.

Ma dove ci conducono tutte queste testimonianze? Se dovessimo lasciarci guidare solo dagli aspetti tecnologici della documentazione archeologica penseremmo che il linguaggio abbia avuto un inizio precoce, un lento progresso lungo tutto il corso dell'evoluzione umana e una sorprendente affermazione in tempi relativamente recenti: una visione di compromesso rispetto all'ipotesi formulata in base alle testimonianze fossili che ci sono pervenute, ma lo studio delle espressioni artistiche del passato non depone a favore di un simile compromesso. La pittura e le incisioni parietali ritrovate in caverne e in ripari sotto roccia balzano improvvisamente alla ribalta circa 35.000 anni or sono. Le testimonianze indicanti attività artistiche molto antiche - come i bastoncini di ocra e le incisioni circolari osservate su alcuni oggetti in osso - nel migliore dei casi sono rare, e nel peggiore sono dubbie.

Se riteniamo che le espressioni artistiche possano essere assunte come l'unico indice dello sviluppo di capacità di linguaggio articolato - come ha ripetutamente affermato, fra gli altri, l'archeologo australiano Iain Davidson - allora dobbiamo ammettere che la piena capacità venne acquisita di recente e, soprattutto, che il suo sviluppo iniziò in epoca recente. «La creazione di immagini veristiche può essere iniziata solo in comunità i cui membri condividevano gli stessi sistemi di significato» ha affermato Davidson in uno studio completato da poco di cui è coautore William Noble, un collega della University of New England. E, naturalmente, la «condivisione di sistemi di significato» è mediata dal linguaggio. Davidson e Noble sostengono che l'espressione artistica fu il mezzo attraverso il quale il linguaggio referenziale si sviluppò, e non che lo sviluppo dell'arte sia stato reso possibile dal linguaggio. L'arte, nella loro ipotesi, venne prima, o perlomeno emerse parallelamente alle capacità verbali. La comparsa delle prime forme artistiche nella documentazione archeologica segna quindi la comparsa del linguaggio referenziale.

Come è evidente, le ipotesi sulla natura e sull'epoca di comparsa della capacità di linguaggio verbale sono fortemente divergenti, e ciò significa che l'interpretazione di parte delle testimonianze è erronea. Quali che siano la natura e l'entità dell'errore, si sta profilando una nuova consapevolezza della complessità dell'origine di questo nostro talento.

Nel marzo 1990 la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research organizzò un importante simposio le cui conclusioni impronteranno il dibattito dei prossimi anni. Intitolato Tools, Language and Cognition in Human Evolution, esso ha stabilito le connessioni fra questi tre importanti aspetti della nostra evoluzione. Kathleen Gibson, che figura fra i promotori, ha così sintetizzato il proprio pensiero: «Poiché nell'uomo sia l'intelligenza sociale sia l'uso di strumenti sia la capacità di linguaggio dipendono dall'accrescimento quantitativo del volume encefalico e delle capacità di elaborazione delle informazioni che a esso si accompagna, nessuna di queste capacità può essersi manifestata già completa, come una Minerva uscita dalla testa di Giove. Direi piuttosto che, al pari delle dimensioni dell'encefalo, le capacità intellettive devono essersi evolute gradualmente. Inoltre, essendo esse interdipendenti, nessuna può avere raggiunto l'attuale livello di complessità indipendentemente dalle altre». Il compito di chiarire questi rapporti di interdipendenza non sarà davvero facile.

Come ho già detto, qui la posta in gioco è qualcosa di più della ricostruzione di un aspetto dell'evoluzione umana, perché vi sono in discussione anche la nostra visione di noi stessi e del nostro posto nella natura. Chi vuole che l'uomo continui a essere considerato qualcosa di speciale vedrà più favorevolmente le testimonianze a sostegno di un'improvvisa e recente origine del linguaggio, mentre chi non ha difficoltà a porre l'uomo in relazione con il resto del mondo naturale non stenterà ad accettare l'ipotesi di uno sviluppo lento e precoce di questa capacità squisitamente umana. Io ritengo che se per uno scherzo della natura esistessero ancora popolazioni di Homo habilis e di Homo erectus, noi potremmo constatare che esse padroneggiano il linguaggio referenziale in misura diversa. In questo modo il divario che ci separa dal resto del mondo naturale verrebbe colmato, e a colmarlo sarebbero proprio i nostri progenitori.