Attualmente, dei quattro principali eventi evolutivi cui ho accennato nella prefazione - l'origine della famiglia umana, circa 7 milioni di anni or sono; la successiva «radiazione adattativa» delle antropomorfe bipedi; l'accrescimento del volume encefalico (che coincide di fatto con la comparsa del genere Homo), avvenuto probabilmente 2,5 milioni di anni fa; l'origine dell'uomo anatomicamente moderno - il più dibattuto fra gli antropologi è l'ultimo, la comparsa di uomini come noi. Le ipotesi in campo sono molto diverse e non passa mese senza che si tengano conferenze o si pubblichino libri e articoli scientifici che promuovono punti di vista spesso diametralmente opposti. Per «uomini come noi» intendo Homo sapiens, cioè individui in possesso di capacità tecnologiche e innovative, in grado di esprimersi attraverso l'arte e dotati di autocoscienza e di senso morale.

Tornando indietro nella storia a qualche migliaio di anni fa, ritroviamo le fasi iniziali della civilizzazione: in un contesto sociale di crescente complessità, i villaggi si raggrupparono in più ampi centri di potere, questi a loro volta diedero origine alle città-stato, e infine si giunse alla formazione degli stati nazionali. Questo processo, a quanto sembra inarrestabile, non dipende da cambiamenti biologici ma è guidato dall'evoluzione culturale. Gli uomini del secolo scorso avevano le nostre stesse caratteristiche biologiche, ma nel loro mondo non esisteva l'elettronica; allo stesso modo, gli abitanti dei villaggi di 7000 anni fa non avevano nulla di diverso da noi, ma non possedevano le infrastrutture tipiche delle civiltà sviluppate.

Prima della comparsa della scrittura, circa 6000 anni or sono, troviamo già attestazioni dell'intelletto dell'uomo anatomicamente moderno. A partire da 10.000 anni fa, gruppi nomadi di cacciatori-raccoglitori di ogni parte del mondo inventarono indipendentemente varie tecniche agricole e, ancora una volta, le ragioni del cambiamento non furono di ordine biologico, ma dipesero dall'evoluzione culturale e tecnologica. Quando poi consideriamo il periodo antecedente a questa trasformazione sociale ed economica, troviamo i dipinti, le incisioni e gli oggetti intagliati prodotti durante l'era glaciale in Europa e presenti anche in Africa, che indicano l'esistenza di un universo mentale analogo al nostro. Ma se ci spingiamo ancora indietro nel tempo fino a 35.000 anni or sono questi indizi si diradano: nelle testimonianze archeologiche non vi sono tracce convincenti di attività che presuppongano capacità mentali paragonabili alle nostre.

Gli antropologi sono stati a lungo convinti che l'improvvisa comparsa di espressioni artistiche e di tecnologie sofisticate nei reperti archeologici risalenti a 35.000 anni or sono indicassero con chiarezza che l'evoluzione dell'uomo anatomicamente moderno stava compiendosi. Nel 1951, l'antropologo inglese Kenneth Oakley fu tra i primi ad avanzare l'ipotesi che una simile fioritura di comportamenti fosse associata alla comparsa di un linguaggio articolato paragonabile al nostro. In realtà sembra incredibile che l'uomo possedesse capacità di linguaggio pienamente moderne e che, al contempo, non fosse del tutto moderno sotto altri aspetti. Per questo motivo è opinione diffusa fra gli antropologi che la nascita del linguaggio rappresenti l'evento culminante dell'evoluzione dell'umanità quale la conosciamo ora.

Il nucleo del dibattito in corso fra gli antropologi riguarda il periodo e le modalità dello sviluppo dell'uomo moderno: iniziato da lungo tempo e graduale oppure recente e rapido?

Di tutte le fasi dell'evoluzione umana la più ricca di testimonianze fossili è quella che risale alle ultime centinaia di migliaia di anni: oltre a un'ampia serie di crani completi e di ossa dello scheletro postcraniale è stata rinvenuta una ventina di scheletri quasi integri. Per chi, come me, si occupa del periodo iniziale dell'evoluzione umana (quello più scarso di testimonianze fossili) una simile quantità di resti sarebbe un'enorme ricchezza. Cionostante, i miei colleghi antropologi non hanno ancora raggiunto l'unanimità sulla successione degli eventi evolutivi.

Inoltre, i primi resti umani scoperti furono quelli dell'uomo di Neandertal (il cavernicolo oggetto di tante caricature), ed ebbero un ruolo notevole nel dibattito. Dal 1856, quando furono ritrovati i primi fossili neandertaliani, non si è cessato di discutere sul destino di questa specie: furono i nostri immediati progenitori o un ramo secco, una specie estinta circa 30.000 anni or sono? Purtroppo non siamo ancora riusciti a rispondere a questa domanda, posta un secolo e mezzo fa, in modo soddisfacente per tutti.

Prima di approfondire uno degli argomenti più delicati della discussione sulle origini dell'uomo moderno, è bene affrontare questioni più generali. La nostra vicenda inizia con l'evoluzione del genere Homo, prima di 2 milioni di anni or sono, e si conclude con la comparsa di Homo sapiens. Per molto tempo sono stati seguiti due ordini di testimonianze, il primo concernente le trasformazioni anatomiche e il secondo i cambiamenti tecnologici e le altre manifestazioni legate alle facoltà intellettive e alle capacità manipolatone dell'uomo. Opportunamente interpretati, questi due ordini di testimonianze dovrebbero indicare uno stesso percorso evolutivo, uno schema di trasformazione comune. Recentemente se ne è aggiunto un terzo, fornito dalla genetica molecolare: nei geni è contenuta la storia del nostro processo evolutivo che, in teoria, dovrebbe coincidere con i dati forniti dallo studio anatomico dei resti fossili e dalle analisi tipologiche degli strumenti litici.

Purtroppo, nonostante che vi siano alcuni punti comuni, non vi è piena concordanza di risultati. Le difficoltà in cui, pur possedendo una gran quantità di dati, gli antropologi si dibattono hanno la salutare funzione di ricordare quanto sia difficile ricostruire la nostra storia evolutiva.

La scoperta dello scheletro del ragazzo del Turkana ci ha permesso di formarci un'idea molto chiara dell'anatomia dell'uomo di circa 1,6 milioni di anni or sono. I più antichi individui della specie Homo erectus erano alti (la statura stimata del ragazzo del Turkana è di circa 180 cm) e dotati di un fisico atletico e muscoloso: anche uno dei nostri professionisti di wrestling si troverebbe in inferiorità nell'affrontare un individuo medio di questa specie. Il volume endocranico dei più antichi rappresentanti di Homo erectus, pur essendo superiore a quello dei loro precursori, le australopitecine, era inferiore a quello dell'uomo anatomicamente moderno (circa 900 cm3 contro la media di 1350 cm3 dell'uomo attuale). Il cranio di Homo erectus è lungo e ha profilo basso, fronte appiattita e ossa robuste; la mandibola è piuttosto prominente e ancor più lo sono le arcate sopraorbitarie. Questa architettura persistette fino a circa mezzo milione di anni fa, nonostante che in questo arco di tempo si sia verificata un'espansione del volume endocranico fino a oltre 1100 cm3. A quell'epoca le popolazioni di Homo erectus si erano diffuse dall'Africa occupando vaste regioni dell'Asia e dell'Europa. (In Europa, sebbene non siano state trovate testimonianze fossili inequivocabilmente attribuibili a Homo erectus, sono stati rinvenuti reperti tecnologici che, essendo associati a quella specie, ne indicano la presenza.)

Più recentemente di 34.000 anni or sono conosciamo solo fossili di Homo sapiens pienamente moderno che rispetto a Homo erectus presentano le seguenti caratteristiche: corporatura meno tozza e muscolosa, faccia più piatta, cranio più alto e gracile, arcate sopraorbitarie non prominenti ed encefalo generalmente più espanso. Se ne deduce che il processo evolutivo sfociato nell'uomo moderno si svolse in un periodo compreso fra 500.000 e 34.000 anni fa. Le testimonianze fossili e archeologiche riferibili a questo periodo trovate in Africa e in Eurasia indicano un processo evolutivo in atto, anche se le modalità sono poco chiare.

I neandertaliani vissero approssimativamente fra 135.000 e 34.000 anni or sono e occuparono un'area che si estende dall'Europa occidentale fino al Medio Oriente e a parte dell'Asia. A essi sono riferite le più consistenti testimonianze fossili del periodo che stiamo considerando. Senza dubbio, fra 500.000 e 34.000 anni or sono erano in corso episodi evolutivi minori che interessarono diverse popolazioni disseminate per il Vecchio Mondo. A parte i neandertaliani, possediamo una serie di resti fossili - di solito crani completi o frammenti di cranio, ma anche parti dello scheletro postcraniale - a cui sono stati dati nomi suggestivi: abbiamo quindi l'uomo di Petralona (Grecia), l'uomo dell'Arago (Francia sudoccidentale), l'uomo di Steinheim (Germania), l'uomo di Broken Hill (Zambia) e così via. Nonostante le numerose differenze che intercorrono fra questi individui, essi hanno in comune due elementi: sono tutti più avanzati di Homo erectus, rispetto al quale hanno un volume encefalico superiore, e più primitivi di Homo sapiens, rispetto al quale hanno ossa craniche più robuste e corporatura più tozza. In considerazione della variabilità anatomica dei resti di quel periodo, gli antropologi li hanno collettivamente ascritti al tipo «Homo sapiens arcaico».

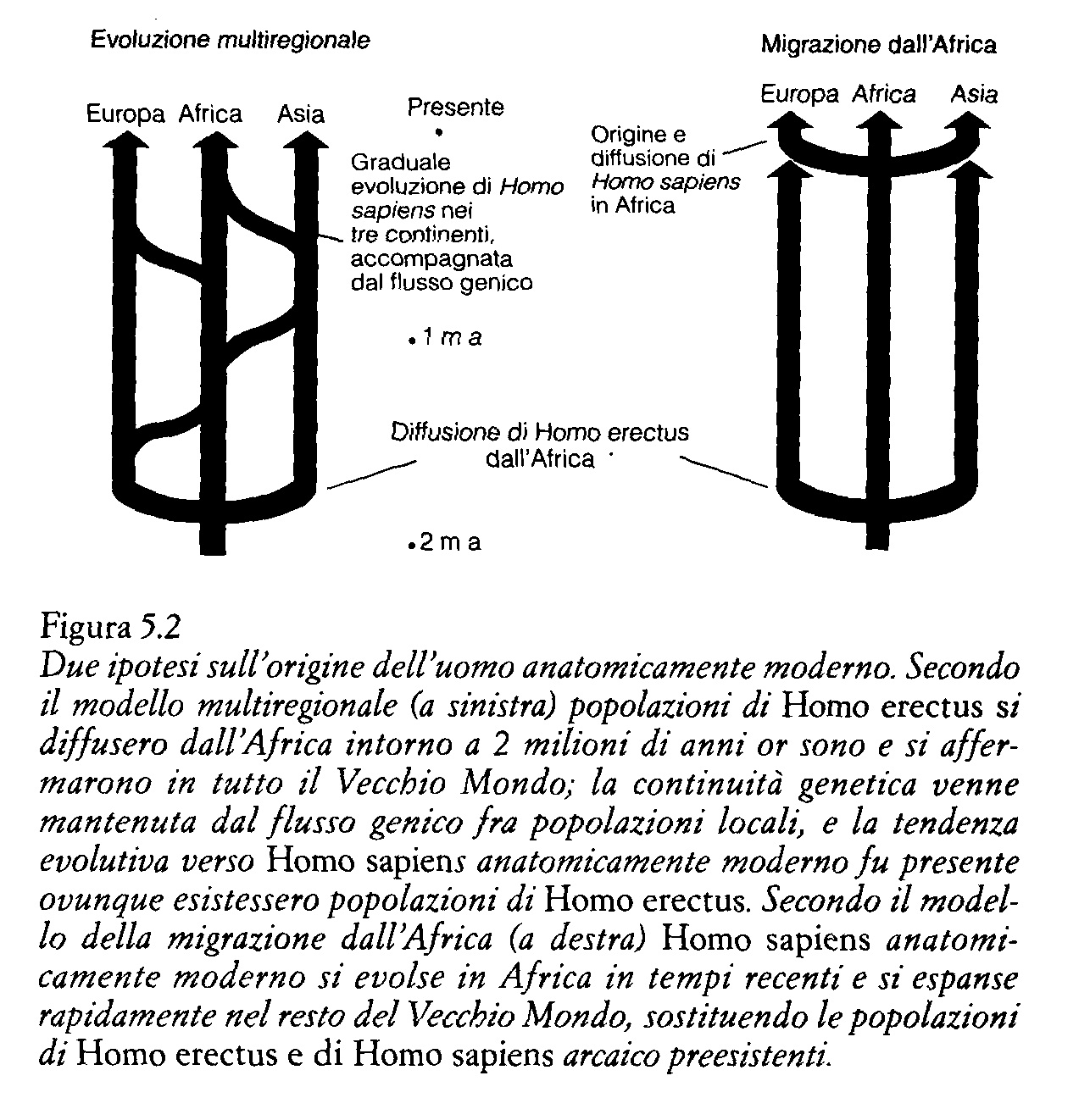

II difficile compito dell'antropologo, a questo punto, è la costruzione di uno schema evolutivo in grado di descrivere la comparsa delle caratteristiche anatomiche e comportamentali dell'uomo moderno a partire da questo potpourri di forme. Negli ultimi anni sono stati proposti due modelli interpretativi molto diversi.

Il primo, conosciuto come «ipotesi dell'evoluzione multiregionale», vede l'origine dell'uomo anatomicamente moderno come un fenomeno che coinvolse tutto il Vecchio Mondo: Homo sapiens doveva essere comparso ovunque fossero state presenti popolazioni di Homo erectus. In questa prima ipotesi l'uomo di Neandertal è quindi parte di una tendenza evolutiva comune ai tre continenti e possiede caratteristiche anatomiche intermedie fra quelle dei rappresentanti di Homo erectus e quelle dei rappresentanti di Homo sapiens anatomicamente moderno che occuparono l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia occidentale; di conseguenza, le popolazioni attuali di queste regioni del Vecchio Mondo discenderebbero direttamente dai neandertaliani. Milford Wolpoff, un antropologo della University of Michigan, sostiene che l'onnipresente tendenza evolutiva verso lo status biologico di Homo sapiens ricevette impulso dal nuovo clima culturale in cui vissero i nostri progenitori.

La cultura fu un elemento di novità nel mondo naturale e può avere avuto un'efficace funzione propulsiva nei processi di selezione naturale. Il biologo Christopher Wills della University of California, Santa Cruz, afferma che la comparsa della cultura può avere accelerato il processo evolutivo. Nel suo The Runaway Brain, del 1993, egli osserva: «La forza che sembra avere accelerato il nostro accrescimento encefalico è uno stimolo di tipo nuovo: il linguaggio, il sistema di segni, la memoria collettiva... tutti elementi della cultura. Evolvendosi la cultura si evolveva il cervello, che a sua volta portava la cultura ad arricchirsi di elementi sempre più complessi. Cervelli più voluminosi e dotati di maggiori potenzialità condussero a culture più complesse; queste, a loro volta, fecero sì che il cervello crescesse e migliorasse». Se tale processo di accelerazione reciproca, o feedback positivo, avvenne veramente, è possibile che abbia favorito cambiamenti genetici più rapidi in popolazioni di considerevoli dimensioni.

Avendo una certa simpatia per l'ipotesi evolutiva multiregionale, una volta formulai la seguente analogia: se si prende una manciata di sassolini e li si getta in una pozza d'acqua, ognuno di essi genererà una serie di onde che, propagandosi, prima o poi verrà in contatto con altre onde generate da altri sassolini. La pozza rappresenta il Vecchio Mondo con la sua popolazione essenzialmente sapiens, i punti d'impatto dei sassolini sulla superficie dell'acqua sono i momenti di transizione verso Homo sapiens anatomicamente moderno e le onde rappresentano le sue migrazioni. Questa analogia è stata spesso utilizzata da coloro che attualmente partecipano al dibattito paleoantropologico, ma ora non sono più cosìsicuro che sia corretta. Una delle ragioni della mia perplessità è l'esistenza di importanti resti fossili rinvenuti in alcune caverne israeliane.

Lo scavo di questi siti è stato condotto in modo sporadico per più di sessantanni e ha portato alla luce, a seconda delle caverne, sia fossili di neandertaliani che resti di uomo anatomicamente moderno. Fino a poco tempo fa il quadro sembrava chiaro e confermava l'ipotesi dell'evoluzione multiregionale: tutti i resti di neandertaliani - rinvenuti nelle caverne di Kebara, Tabun e Amud - erano relativamente antichi e potevano risalire a circa 60.000 anni or sono, mentre tutti i reperti anatomicamente moderni - provenienti da Skhul e Qafzeh - erano più recenti e probabilmente datavano a 40-50.000 anni fa. Stando a questi dati sembrava plausibile che le popolazioni neandertaliane della regione si fossero evolute nell'uomo anatomicamente moderno. Di fatto questa sequenza di fossili era stata uno dei pilastri portanti a sostegno dell'ipotesi multiregionale.

Ma verso la fine degli anni Ottanta questo ordine apparentemente così ovvio venne sovvertito. Alcuni ricercatori inglesi e francesi applicarono nuovi metodi di datazione, come la risonanza di spin elettronico e la termoluminescenza. Entrambe le tecniche si basano sul decadimento di radioisotopi presenti in molte rocce, un processo che funziona come una sorta di orologio atomico utile per la datazione dei minerali in esse contenuti. I ricercatori scoprirono che i resti anatomicamente moderni rinvenuti a Skhul e Qafzeh avevano almeno 40.000 anni più di molti fossili neandertaliani. Se questi risultati sono corretti, allora i neandertaliani non possono essere progenitori dell'uomo moderno, come invece affermava il modello dell'evoluzione multiregionale. Qual è dunque l'alternativa?

Secondo il modello alternativo, l'uomo anatomicamente moderno non è il prodotto di una tendenza evolutiva che interessò tutto il Vecchio Mondo ma comparve in una località geograficamente circoscritta. Gruppi di sapiens sarebbero quindi emigrati da questo luogo per diffondersi nel resto del Vecchio Mondo, sostituendo le popolazioni premoderne già esistenti. A questo modello sono state date diverse denominazioni, come ipotesi dell'«Arca di Noè» o ipotesi del «Paradiso Terrestre», ma recentemente si è optato per la denominazione di ipotesi della «migrazione dallAfrica» perché la zona subsahariana è stata identificata come il più probabile luogo dell'evoluzione di Homo sapiens. Parecchi antropologi hanno contribuito alla formulazione di questa ipotesi, ma il suo sostenitore più convinto è Christopher Stringer del Naturai History Museum di Londra.

I due modelli interpretativi non potrebbero essere più diversi: quello multiregionale descrive una tendenza evolutiva che, sviluppatasi in tutto il Vecchio Mondo, avrebbe dato luogo alla nascita di Homo sapiens senza comportare né grandi flussi migratori né un ricambio di popolazioni; secondo il modello della migrazione dall'Africa, invece, Homo sapiens si evolse in un unico luogo e a questo evento seguì una migrazione in massa verso altre zone del Vecchio Mondo con la conseguente sostituzione delle popolazioni premoderne esistenti in loco. Nel primo caso le attuali popolazioni geografiche (comunemente definite «razze»), essendo distinte da circa 2 milioni di anni, sarebbero profondamente diverse sul piano genetico; nel secondo caso, derivando tutte da un ceppo comune formatosi in epoca relativamente recente in Africa, le differenze genetiche sarebbero esigue.

I due modelli si differenziano anche nelle aspettative riguardo alle informazioni che le testimonianze fossili dovrebbero fornire. Secondo quello dell'evoluzione multiregionale le caratteristiche anatomiche delle popolazioni geografiche attuali dovrebbero essere osservabili anche nei resti fossili rinvenuti nelle stesse aree e databili ad almeno 2 milioni di anni or sono, quando Homo erectus iniziò a diffondersi dall'Africa. Il modello della migrazione dall'Africa non prevede invece alcuna continuità regionale ma, semmai, sostiene che tutte le popolazioni attuali dovrebbero condividere le caratteristiche di quelle africane.

Milford Wolpoff, il più tenace fautore dell'ipotesi multiregionale, sostenne davanti al pubblico presente alla riunione dell'American Association for the Advancement of Science tenuta nel 1990 che «la continuità anatomica è chiaramente dimostrata». Nell'Asia settentrionale, per esempio, vi sono fossili di 750.000 anni fa che presentano caratteristiche - la morfologia dello scheletro facciale e soprattutto delle arcate zigomatiche e degli incisivi «a pala» - comuni alle popolazioni cinesi attuali e all'uomo di Pechino, vissuto circa 250.000 anni or sono. Stringer ammette che la considerazione di Wolpoff è corretta, ma fa notare che queste caratteristiche fisiche non sono limitate alla sola Asia settentrionale e quindi non possono essere considerate una prova di continuità regionale.

Wolpoff e collaboratori portano un esempio analogo per l'Asia sudorientale e l'Australia ma, come sottolinea Stringer, in questo caso la presunta continuità regionale si basa su fossili datati a tre soli periodi: 1,8 milioni, 100.000 e 30.000 anni fa. La scarsità dei punti di riferimento, obietta Stringer, indebolisce estremamente la tesi.

Quelli che abbiamo illustrato sono esempi delle difficoltà che gli antropologi incontrano nel loro lavoro: il problema non è rappresentato soltanto dalle divergenze di interpretazione delle caratteristiche anatomiche, ma anche dal fatto che, neandertaliani a parte, le testimonianze fossili sono più esigue di quanto gli antropologi vorrebbero (e anche di quanto la maggior parte dei non antropologi creda). Finché non si riusciranno a superare questi ostacoli sarà impossibile raggiungere l'unanimità sulla questione fondamentale.

L'anatomia dei resti fossili, tuttavia, può essere valutata anche da un punto di vista diverso. A quanto sembra, i neandertaliani erano tarchiati e avevano braccia e gambe corte, caratteristiche adattative appropriate al clima freddo prevalente per gran parte della durata della specie. Le caratteristiche fisiche delle prime forme di uomo anatomicamente moderno che abitarono le stesse regioni sono invece molto diverse: esso è alto, slanciato e dotato di arti lunghi. Un fisico snello si adatta a un clima tropicale o temperato, e non alla gelida steppa che caratterizzava l'Europa dell'era glaciale. Questo rompicapo sarebbe spiegabile se si ammettesse che i primi europei anatomicamente moderni non si evolsero sul continente ma, come sostiene il modello della migrazione dall'Africa, discesero da popolazioni non locali.

Tale modello è avvalorato da un'ulteriore considerazione sulle testimonianze fossili. Se l'ipotesi multiregionale è corretta, l'uomo anatomicamente moderno dovrebbe essere comparso più o meno simultaneamente in tutto il Vecchio Mondo. Questo però non corrisponde ai dati della documentazione fossile. Probabilmente, i più antichi resti fossili conosciuti di uomo moderno provengono dall'Africa meridionale. Dico «probabilmente» non solo perché essi consistono solo in pochi frammenti di mascellari, ma anche perché la loro datazione è incerta. I resti di Border Cave e di Klasies River Mouth Cave, in Sudafrica, sono datati a poco più di 100.000 anni or sono e, secondo i sostenitori dell'ipotesi della migrazione dall'Africa, costituiscono una prova ulteriore. Ma anche i resti di uomo anatomicamente moderno provenienti dalle grotte di Qafzeh e di Skhul risalgono ali'incirca a quell'epoca. E' quindi possibile che questo tipo umano sia comparso prima in Africa settentrionale o nel Medio Oriente e solo in seguito sia emigrato nell'Africa meridionale. Gli antropologi, tuttavia, sono in gran parte favorevoli all'ipotesi dell'origine subsahariana, basata su prove più consistenti.

Né in Asia né in Europa sono stati rinvenuti resti fossili di uomo anatomicamente moderno risalenti alla stessa epoca. Se questo dato riflette la realtà del processo evolutivo e non semplicemente l'eterno problema dell'incompletezza delle testimonianze fossili, allora l'ipotesi della migrazione dall'Africa appare davvero ragionevole.

La maggior parte dei genetisti di popolazioni sostiene questa ipotesi affermando che è la più plausibile dal punto di vista biologico. Questi studiosi si occupano del profilo genetico delle specie e di come questo potrebbe evolversi nel tempo. Se le diverse popolazioni appartenenti a una specie si mantengono in contatto geografico, le variazioni genetiche che sorgono per mutazione possono diffondersi in tutta la regione attraverso gli accoppiamenti. Di conseguenza il profilo genetico della specie risulterà alterato ma, nel suo insieme, essa rimarrà geneticamente omogenea. Il risultato è diverso se le popolazioni appartenenti a una specie, magari a causa della deviazione di un fiume o di un processo di desertificazione, vengono a trovarsi geograficamente isolate. In questo caso un cambiamento occorso in una popolazione non si trasmetterà alle altre. Le popolazioni isolate possono quindi divergere sotto il profilo genetico, fino a diventare sottospecie o addirittura specie del tutto distinte. I genetisti di popolazioni, che utilizzano modelli matematici per calcolare il possibile tasso di mutazione in popolazioni di diversa consistenza numerica, possono offrirci qualche suggerimento riguardo al nostro passato evolutivo. Molti di questi studiosi che hanno preso parte al dibattito - fra cui Luigi Luca Cavalli-Sforza della Stanford University e Shahin Rouhani dello University College di Londra - dubitano del modello multiregionale. Questo, infatti, presuppone un flusso genico fra popolazioni di grandi dimensioni che, mentre si unificavano geneticamente, si evolvevano per passare all'uomo anatomicamente moderno. Oltre a ciò, se i nuovi dati sui resti fossili dell'uomo di Giava, resi pubblici all'inizio del 1994, sono corretti, Homo erectus si diffuse dall'Africa circa 2 milioni di anni or sono. Il modello dell'evoluzione multiregionale, quindi, presuppone un flusso genico operante su una vasta area geografica per un lunghissimo periodo di tempo. Questo, concludono molti genetisti di popolazioni, è poco realistico. Se le popolazioni premoderne erano disperse in Europa, Asia e Africa, è molto più probabile che si siano prodotte varianti geografiche (di fatto riscontrabili nei resti di Homo sapiens arcaico) piuttosto di un insieme omogeneo.

Accantoneremo per un momento i fossili per rivolgere l'attenzione al comportamento umano nelle sue manifestazioni materiali, come la produzione di strumenti e di oggetti artistici. Bisogna tenere presente che la maggior parte dei comportamenti delle popolazioni tecnologicamente primitive non hanno lasciato traccia nelle testimonianze archeologiche. Un esempio: un rito di iniziazione condotto da uno sciamano doveva constare di tutta una serie di elementi - narrazioni mitologiche, canti, danze e decorazioni corporali - di cui non rimane memoria nella documentazione archeologica. Quando troviamo strumenti litici o oggetti dipinti dobbiamo quindi ricordarci che essi sono soltanto un piccolo spiraglio aperto sul mondo preistorico.

Il nostro desiderio sarebbe quello di poter scorgere nelle testimonianze archeologiche qualche indizio di capacità intellettive che ci permettesse di fare luce sulle ipotesi dibattute. Se, per esempio, questo indizio comparisse simultaneamente in tutte le regioni del Vecchio Mondo, potremmo affermare che il modello dell'evoluzione multiregionale è il più adatto a spiegare la nascita dell'uomo anatomicamente moderno. Se invece il segnale comparisse prima in una regione delimitata per poi estendersi gradualmente nel resto del mondo, il modello alternativo acquisterebbe credibilità. E, ovviamente, desidereremmo che l'indizio archeologico coincidesse con il quadro offertoci dalle testimonianze fossili.

Abbiamo visto nel capitolo 2 che la comparsa del genere Homo coincide approssimativamente con le prime testimonianze archeologiche, risalenti a circa 2,5 milioni di anni or sono. Abbiamo anche visto come la crescente complessità degli strumenti litici di 1,4 milioni di anni or sono, riflessa dal passaggio dall'Olduvaiano allAcheuleano, avesse seguito immediatamente l'evoluzione di Homo erectus. Il legame fra biologia e comportamento è quindi molto stretto: mentre agli albori del suo sviluppo il genere Homo produceva strumenti molto semplici, la comparsa di Homo erectus coincise con un salto di qualità tecnologico. Lo stesso legame è visibile alla comparsa di Homo sapiens arcaico, avvenuta meno di 500.000 anni fa.

Dopo più di un milione di anni di relativa stasi, alla semplice industria a bifacciali associata a Homo erectus si sostituì una complessa tecnologia su schegge di considerevoli dimensioni. Mentre l'industria acheuleana constava di una dozzina di strumenti diversi, i nuovi complessi tecnologici ne comprendevano almeno sessanta. I cambiamenti biologici riscontrabili nell'anatomia di Homo sapiens arcaico, neandertaliani compresi, sono palesemente accompagnati da un nuovo livello di competenza tecnologica; questa, tuttavia, una volta affermatasi, non si modificò di molto. L'elemento caratterizzante della nuova era fu la stasi, non l'innovazione.

Ma quando il cambiamento avvenne fu abbagliante, così abbagliante che potremmo non cogliere la realtà retrostante. Nell'Europa di 35.000 anni or sono l'uomo iniziò a produrre strumenti di raffinata fattura ricavandoli da lunghe lame delicatamente distaccate da un nucleo, e per la prima volta osso e palco di cervidi vennero utilizzati come materia prima per la fabbricazione di strumenti. Ora i complessi di strumenti comprendevano più di un centinaio di tipi diversi, fra cui rudimentali telai per la tessitura e utensili per incidere e scolpire. Per la prima volta i manufatti dell'uomo divennero opere d'arte: i propulsori per zagaglie in palco di cervide, per esempio, erano ornati con incisioni di animali sorprendentemente veristiche. Nella documentazione fossile compaiono elementi di collana e pendenti, che annunciano la nascita di un nuovo concetto della decorazione corporale. Ma più evocativi di ogni altra manifestazione artistica sono i dipinti parietali in caverna, che parlano di un universo mentale non dissimile dal nostro. Al contrario dei periodi precedenti, caratterizzati dalla stasi, ora la cultura è essenzialmente innovativa, e i cambiamenti, che prima avvenivano nell'arco di centinaia di migliaia di anni, ora si susseguono di millennio in millennio. Da alcuni definito «Rivoluzione del Paleolitico superiore», questo insieme di indicazioni offerte dalla documentazione archeologica testimonia inequivocabilmente che l'uomo anatomicamente moderno possedeva capacità intellettive.

Come ho già detto, rischiamo di venire abbagliati da tanta dovizia di testimonianze: per ragioni storiche, infatti, la documentazione archeologica dell'Europa occidentale è molto più ricca di quella africana, e per ciascun sito di quest'epoca ritrovato in Africa ve ne sono circa duecento nell'Europa occidentale. Ma la disparità riflette solo la differenza nell'intensità della ricerca svolta nei due continenti, non la realtà evolutiva. Per lungo tempo la Rivoluzione del Paleolitico superiore venne considerata un'indicazione del fatto che la comparsa dell'uomo pienamente moderno era avvenuta in Europa occidentale. Dopo tutto, documentazione archeologica e documentazione fossile coincidevano perfettamente nell'indicare che 35.000 anni or sono si era verificato uno straordinario evento: l'uomo moderno era comparso nell'Europa occidentale e il suo comportamento anch'esso «moderno» aveva immediatamente lasciato traccia nella documentazione fossile. Questo, perlomeno, era quanto si pensava.

Ma recentemente si è cominciato a vedere le cose in modo diverso. Ora l'Europa occidentale di 35.000 anni fa viene considerata come un luogo di ristagno culturale, mentre si hanno indizi di profonde trasformazioni che percorsero tutto il continente, da est a ovest. Secondo questa nuova interpretazione, a partire da circa 50.000 anni or sono le popolazioni neandertaliane dell'Europa orientale iniziano a scomparire e vengono sostituite dall'uomo anatomicamente moderno; l'ultimo atto di tale processo si svolge nell'estremo lembo occidentale del continente intorno a 33.000 anni fa.

La contemporanea comparsa nell'Europa occidentale di un nuovo tipo umano e di nuovi comportamenti riflette l'influsso di Homo sapiens anatomicamente moderno. La Rivoluzione del Paleolitico superiore avvenuta in Europa fu quindi un evento demografico, non evolutivo.

Ma da dove provenivano le popolazioni moderne che 50.000 anni or sono iniziarono a migrare verso l'Europa occidentale? Le testimonianze fossili indicano che con tutta probabilità esse migrarono dall'Africa e, in subordine, dal Medio Oriente. Tuttavia, l'ipotesi di un'origine africana del comportamento umano moderno è quella più validamente sostenuta dai ritrovamenti fossili, quantunque scarsi. Le tecnologie su lame lunghe e strette sono documentate in Africa intorno a 100.000 anni or sono. Questo evento, non dobbiamo dimenticarlo, coincise con la comparsa dell'uomo anatomicamente moderno, e può essere assunto come un terzo esempio della correlazione fra biologia e comportamento.

In questo caso, tuttavia, la correlazione potrebbe essere frutto di circostanze fortuite, e dunque solo apparente. Lo ritengo possibile perché nei siti mediorientali, dove la documentazione fossile e archeologica è abbondante, osserviamo qualcosa che ci appare al contempo evidente e paradossale. L'applicazione di nuove tecniche di datazione mostra che l'uomo di Neandertal e l'uomo anatomicamente moderno coesisterono nella regione per circa 60.000 anni. (Nel 1989, i resti neandertaliani ritrovati a Tabun vennero datati ad almeno 100.000 anni, e dunque sono coevi dell'uomo moderno di Qafzeh e di Skhul.) Lungo tutto quell'arco di tempo la sola tecnologia litica ritrovata - denominata Musteriano dal riparo eponimo di Le Moustier, in Dordogna - è quella associata ai neandertaliani. Il fatto che, a quanto sembra, le popolazioni anatomicamente moderne del Medio Oriente fossero gli artefici degli strumenti musteriani e non degli innovativi complessi litici caratteristici del Paleolitico superiore dimostra che esse erano moderne solo nelle caratteristiche anatomiche, ma non nel comportamento. Sembra dunque che la correlazione fra anatomia e comportamento venga meno. Le testimonianze archeologiche dei primi segnali di comportamento moderno sono deboli e sporadiche, e talora potrebbero essere dovute all'inadeguatezza degli studi. Quantunque la tecnologia su lama compaia per la prima volta in Africa, non possiamo affermare con certezza che quello fu il continente in cui il comportamento umano moderno ebbe inizio per poi espandersi nel continente eurasiatico.

Il terzo ordine di testimonianze riguardo all'origine dell'uomo anatomicamente moderno, la genetica molecolare, ha offerto dati a dir poco equivoci e quindi vivacemente controversi. I fautori del modello della migrazione dall'Africa sono quasi tutti dell'opinione che quando l'uomo moderno si diffuse dall'Africa nel resto del Vecchio Mondo si mescolò in qualche misura con le popolazioni premoderne locali. Questo modello ammette quindi una certa continuità genetica fra popolazioni antiche e moderne. Ma non così l'ipotesi di Eva mitocondriale - emersa negli anni Ottanta -, secondo cui le popolazioni che si diffusero dall'Africa si moltiplicarono sostituendo completamente le popolazioni premoderne con cui vennero a contatto. In questo caso la mescolanza, se mai si verificò, fu un fenomeno del tutto irrilevante.

Il modello di Eva mitocondriale scaturì dal lavoro di due équipe, quella di Douglas Wallace e dei suoi collaboratori della Emory University e quella di Allan Wilson e collaboratori della University of California, Berkeley. Essi studiarono il materiale genetico, o Dna, presente nei mitocondri, minuscoli organelli contenuti nella cellula. Quando la cellula uovo viene fecondata da uno spermatozoo, solo i mitocondri presenti nell'uovo entreranno a far parte delle cellule dell'embrione. Ne consegue che il Dna mitocondriale viene ereditato solo in linea materna.

Per numerose ragioni tecniche il Dna mitocondriale si presta particolarmente bene per risalire di generazione in generazione e trarne informazioni evolutive. E, poiché il Dna mitocondriale viene ereditato solo dalla madre, è teoricamente in grado di riportarci a un'unica femmina ancestrale. Stando a queste analisi, l'uomo anatomicamente moderno può tracciare la propria ascendenza genetica fino a una femmina vissuta in Africa forse 150.000 anni or sono. (Tuttavia dobbiamo tenere presente che questa femmina faceva parte di una popolazione stimata in almeno 10.000 individui, e quindi non dobbiamo pensare a lei e al suo compagno come a un'Eva e un Adamo del tutto soli al mondo.)

Le analisi mitocondriali non solo indicarono che l'uomo anatomicamente moderno ebbe origine in Africa, ma non rivelarono traccia di mescolanza con popolazioni premoderne. Tutti i campioni di Dna mitocondriale di popolazioni umane attuali finora studiati sono notevolmente simili fra loro, il che indica un'origine comune e recente. Se invece Homo sapiens arcaico e Homo sapiens anatomicamente moderno si fossero mescolati, alcuni individui attuali avrebbero un Dna mitocondriale molto diverso dalla media, indicante un'origine antica. Fino a ora questo test è stato condotto su più di 4000 persone di tutto il mondo, e non si è trovata traccia di Dna mitocondriale di tipo arcaico. Si è quindi concluso che tutti i tipi di Dna mitocondriale riscontrati in popolazioni attuali sembrano avere un'origine recente. Dobbiamo quindi ritenere che le popolazioni migrate dall'Africa 150.000 anni fa e diffuse in tutta l'Europa nei 100.000 anni successivi sostituirono del tutto le popolazioni preesistenti.

Nel gennaio 1987, quando Allan Wilson e la sua équipe pubblicarono i risultati del loro studio su «Nature», le loro conclusioni - esposte forse con sicurezza eccessiva - misero in subbuglio la comunità paleoantropologica e suscitarono vivo interesse fra il pubblico. Secondo Wilson e collaboratori, i loro dati indicavano che «la trasformazione di Homo sapiens da arcaico ad anatomicamente moderno iniziò in Africa fra 140.000 e 100.000 anni or sono, e tutte le popolazioni umane attuali discendono da quella popolazione». (E opportuno sottolineare che da analisi successive scaturirono date un po' più recenti.) Gli studi separatamente condotti da Douglas Wallace e collaboratori suffragarono la maggior parte delle conclusioni cui era pervenuto il gruppo di Wilson.

Milford Wolpoff non si discostò dal suo modello di evoluzione multiregionale e definì inaffidabili i dati ottenuti con lo studio del Dna mitocondriale, ma Wilson e collaboratori portarono a termine altre analisi e infine giunsero alla conclusione che i loro dati erano statisticamente ineccepibili. Da un riesame recente, tuttavia, sono emersi problemi di metodo statistico, e ora le loro conclusioni non appaiono più così concrete come si era affermato. Ciononostante molti biologi molecolari continuano a ritenere che i dati del Dna mitocondriale avvalorino sufficientemente l'ipotesi della migrazione dall'Africa. A queste considerazioni bisogna aggiungere che testimonianze genetiche più convenzionali, basate sul Dna nucleare, stanno iniziando a rivelare lo stesso modello mostrato dallo studio del Dna mitocondriale.

I sostenitori della sostituzione completa o parziale delle popolazioni premoderne si trovano ad affrontare un interrogativo spinoso: come avvenne la sostituzione? Secondo Milford Wolpoff, un simile scenario ci costringe ad accettare l'ipotesi del genocidio. La decimazione degli indiani d'America e degli aborigeni australiani - entrambe avvenute appena nel secolo scorso - ci hanno reso tristemente familiare questo concetto. Non possiamo quindi escludere che eventi simili si siano verificati in tempi molto antichi, anche se non possediamo nemmeno la parvenza di una prova.

Non avendo prove, siamo costretti a pensare a ipotesi diverse da quella della sostituzione attuata con la violenza, ma il fatto in sé di non riuscire a immaginarne alcuna finisce per rafforzare l'unica spiegazione finora formulata, quantunque priva di dati a sostegno. Ezra Zubrow, antropologo della State University of New York, Buffalo, ha sviluppato al computer un modello alternativo di popolazioni interagenti, una delle quali abbia un leggero vantaggio nella competizione con l'altra. Mediante simulazioni di questo tipo egli è stato in grado di determinare quale vantaggio la popolazione dominante deve avere per operare la sostituzione in tempi brevi. La risposta non è certo quella che daremmo intuitivamente: un modesto vantaggio del 2 per cento è sufficiente a cancellare la popolazione rivale nell'arco di un millennio.

Mentre non ci è difficile comprendere che una popolazione possa distruggerne un'altra con le armi, è molto meno facile immaginare come un piccolo vantaggio - nello sfruttamento di risorse alimentari, per esempio - possa moltiplicarsi in tempo relativamente breve con conseguenze catastrofiche per la popolazione inizialmente svantaggiata. Se l'uomo anatomicamente moderno avesse avuto un leggero vantaggio sui neandertaliani, come spiegheremmo l'evidente coesistenza di queste popolazioni per più di 60.000 anni in Medio Oriente? Una spiegazione è che, sebbene l'uomo moderno fosse evoluto in termini anatomici, l'evoluzione del suo comportamento avvenne in un secondo tempo. Un'altra spiegazione, cara a parecchi studiosi, è che la coesistenza fu solo apparente. E' infatti possibile che le due diverse popolazioni si fossero avvicendate nell'occupazione di un territorio, forse in relazione ai mutamenti climatici. Nelle epoche più fredde le popolazioni anatomicamente moderne potrebbero avere migrato verso sud mentre i neandertaliani occupavano il Medio Oriente, e nelle epoche più calde potrebbe essere avvenuto l'opposto. Poiché le datazioni dei depositi in caverna non possono essere del tutto precise, non è da escludere che la «condivisione» di un'area in tempi diversi sia stata scambiata per coesistenza.

E comunque opportuno ricordare che laddove la coesistenza di neandertaliani e popolazioni anatomicamente moderne è accertata - in Europa occidentale, 35.000 anni or sono - secondo il modello di Zubrow la sua durata fu di un millennio, o al massimo due. Le sue simulazioni matematiche non dimostrano inequivocabilmente che la competizione demografica fu il mezzo mediante il quale l'uomo moderno soppiantò le popolazioni premoderne, ma dimostrano che la violenza non è il solo meccanismo di sostituzione ipotizzabile.

A quali conclusioni ci conduce tutto ciò? L'importante interrogativo sull'origine dell'uomo moderno resta insoluto nonostante la ricchezza di informazioni in nostro possesso. La mia opinione è che l'ipotesi dell'evoluzione multiregionale non possa essere molto credibile. Ritengo invece possibile che la comparsa di Homo sapiens anatomicamente moderno sia stata un evento evolutivo isolato verificatosi in qualche luogo dell'Africa; inoltre ritengo che quando i suoi discendenti si diffusero in Eurasia si mescolarono con le popolazioni locali. Tuttavia non sono in grado di spiegare perché le testimonianze del Dna, così come vengono interpretate attualmente, non riflettano questa mescolanza. Forse l'attuale interpretazione non è corretta o forse, dopo tutto, l'ipotesi di Eva mitocondriale si rivelerà esatta. E' probabile che in futuro, quando il clamore del dibattito si attenuerà e si affacceranno nuove testimonianze a favore dell'una o dell'altra tesi, i dubbi verranno sciolti.