Alcune delle testimonianze di cui disponiamo sui più antichi rappresentanti di Homo sembrano rivelare che essi svolgevano un'intensa attività fisica andando in cerca di carne: in breve, erano cacciatori. E opportuno ricordare che la caccia e la raccolta furono utilizzate come mezzo di sussistenza fino a epoche molto recenti della preistoria umana, e che solo 10.000 anni fa, con la transizione all'agricoltura, i nostri progenitori iniziarono ad abbandonare il loro elementare modello di reperimento del cibo. Alcuni importanti interrogativi che gli antropologi si sono posti riguardano l'epoca della comparsa di un modello di sussistenza pienamente umano: era presente fin dall'inizio del genere Homo, come io stesso ho proposto, oppure è stato un adattamento recente, delineatosi forse intorno a 100.000 anni or sono con l'evoluzione dell'uomo anatomicamente moderno? Per trovare una risposta dovremo vagliare tutti gli indizi di attività di caccia e raccolta forniti dalla documentazione fossile e archeologica. Come vedremo, negli ultimi anni si sono succedute più ipotesi che rispecchiano i cambiamenti nella nostra percezione di noi stessi e dei nostri progenitori, ma prima di passare all'analisi delle testimonianze di cui disponiamo sarà utile farci un'idea sul modo di vita delle popolazioni attuali di cacciatori-raccoglitori.

Occorre precisare subito che un'alimentazione basata su carne procurata con la caccia e vegetali procurati con la raccolta è una prerogativa esclusivamente umana. E funziona mirabilmente, visto che ci ha permesso di prosperare praticamente in ogni angolo della Terra, Antartide eccettuata. Abbiamo occupato ambienti molto diversi, dalle umide foreste tropicali all'arido deserto e dalle fertili aree costiere agli altipiani più brulli. L'alimentazione umana, intanto, si è ampiamente diversificata adattandosi a ogni ambiente, e mentre gli indiani del Nordest americano catturavano incredibili quantità di salmoni, i !Kung del Kalahari si procuravano gran parte delle proteine di cui necessitavano dalla polpa del mongongo.

Ma nonostante le differenze di alimentazione e di ambiente ecologico i modi di vita di tutti i cacciatori-raccoglitori avevano qualcosa in comune. Le bande constavano di circa venticinque individui, perlopiù maschi e femmine adulti con i loro piccoli, e interagivano con altri gruppi intessendo rapporti sociali e politici favoriti dalla comunanza di costumi e di lingua. In questo modo si costituiva una rete di comunità tribali interconnesse che poteva riunire anche cinquecento individui. Le bande occupavano accampamenti temporanei da cui alcuni membri partivano quotidianamente alla ricerca di cibo.

La maggior parte delle società attuali di cacciatori-raccoglitori studiate dagli antropologi ha rivelato una netta divisione del lavoro in base al sesso: i maschi cacciano e le femmine raccolgono vegetali. L'accampamento è il centro di intense interazioni sociali dove ha luogo anche la spartizione del cibo, spesso oggetto di un complesso rituale governato da norme inderogabili.

Agli occhi di un occidentale, trarre il sostentamento dalle risorse offerte dall'ambiente con l'aiuto di tecnologie rudimentali può apparire un'impresa insormontabile, ma in realtà si tratta di un modo di sussistenza quanto mai efficiente, tanto che in tre o quattro ore è possibile raccogliere il necessario per l'intera giornata. Un importante progetto di ricerca condotto fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta da un'équipe di antropologi della Harvard University dimostrò che questa stima era valida per i !Kung, la popolazione dell'etnia San che occupa un ambiente estremamente marginale nel deserto del Kalahari, in Botswana. I cacciatori- raccoglitori vivono in tale sintonia con il proprio ambiente fisico da disorientare un occidentale inurbato, poiché sono in grado di sfruttare al meglio risorse che all'uomo moderno appaiono incredibilmente povere. Di fatto, la validità del loro modo di vita si basa sullo sfruttamento di risorse vegetali e animali nel contesto di un sistema sociale che presuppone e rafforza l'interdipendenza e la cooperazione.

Il concetto che la caccia sia stata importante per l'evoluzione umana fa parte del pensiero antropologico fin dai tempi di Darwin. Nel suo L'origine dell'uomo del 1871 egli propose che le armi litiche fossero state usate non solo per difendersi dai predatori ma anche per uccidere animali. L'uso di armi per la caccia, egli sostenne, fu uno dei comportamenti che concorsero a renderci uomini. L'immagine darwiniana dei nostri progenitori era palesemente influenzata dalle esperienze maturate nei cinque anni di viaggio sul Beagle. Ecco come egli descrisse il suo incontro con gli abitanti della Terra del Fuoco, all'estremità meridionale del Sudamerica:

Non vi è dubbio che discendiamo da popolazioni barbariche. Non dimenticherò mai lo sbigottimento che provai la prima volta che vidi un gruppo di fuegini su una costa aspra e frastagliata, non lo dimenticherò per il pensiero che subito mi attraversò la mente: così dovevano essere stati i nostri progenitori. Questi uomini erano completamente nudi e il loro corpo era imbrattato di pittura, i capelli ingarbugliati, la bocca schiumante per l'eccitazione, e la loro espressione era selvaggia, spaventata, ostile. Non possedevano alcuna conoscenza, e al pari degli animali selvatici vivevano di quanto riuscivano a catturare.

La convinzione che la caccia fosse stata un forte elemento propulsore della nostra evoluzione e l'identificazione del modo di vita dei nostri progenitori con quello delle popolazioni tecnologicamente primitive attuali improntarono profondamente il pensiero antropologico. In un approfondito saggio su questo tema, il biologo Timothy Perper e l'antropologa Carmel Schrire, entrambi della Rutgers University, affermano incisivamente: «Nel modello di sussistenza basato sulla caccia si assume che siano state proprio questa attività e la consumazione di carne a dare il via alla nostra evoluzione facendo dell'uomo la creatura che è attualmente». Secondo questo modello, la caccia plasmò i nostri progenitori in tre modi, spiegano Perper e Schrire, «influenzando il comportamento psicologico, sociale e territoriale dell'uomo primitivo». In uno studio del 1963 ormai divenuto un classico l'antropologo sudafricano John Robinson diede una misura dell'importanza che la scienza attribuiva alla caccia nel processo evolutivo umano:

L'ingresso della carne nell'alimentazione umana rappresentò un mutamento di enorme importanza che dischiuse ai nostri progenitori ampie possibilità evolutive. Io ritengo che la portata di tale mutamento non sia stata inferiore a quella dell'origine dei mammiferi, o, più propriamente, dei tetrapodi. Con il sensibile accrescimento dell'intelligenza e della cultura, esso introdusse nel quadro evolutivo sia una nuova dimensione sia un nuovo meccanismo dei quali, nella migliore delle ipotesi, in altri animali si colgono appena i primi accenni.

La presunta attività di caccia dei nostri progenitori assunse anche aspetti mitici, e acquistò un significato simbolico parallelo a quello del peccato originale commesso da Adamo ed Eva, scacciati dal paradiso terrestre per avere assaporato il frutto proibito. «Nel modello di sussistenza basato sulla caccia, l'uomo mangiava carne per sopravvivere alle asprezze della savana, e in virtù di questa strategia divenne l'animale la cui storia successiva è segnata dalla violenza, dalla sopraffazione, dallo spargimento di sangue», osservano Perper e Schrire. Questo era già stato il tema di alcuni scritti di Raymond Dart pubblicati negli anni Cinquanta, ripreso anche, sebbene in tono popolare, da Robert Ardrey. «Non nell'innocenza, e non in Asia, nacque il genere umano», recita il famoso incipit del suo African Genesis, comparso nel 1971. Quest'immagine si impresse con forza nella mente dei lettori e degli antropologi dell'epoca e, soprattutto, improntò i criteri interpretativi della documentazione fossile.

Nel 1966 il convegno dal titolo «L'uomo cacciatore» organizzato dalla University of Chicago rappresentò una pietra miliare nello sviluppo del pensiero antropologico sul ruolo della caccia nella nostra evoluzione. Fu un evento importante sotto molti aspetti, ma soprattutto perché si pervenne alla conclusione che nell'alimentazione dei cacciatori-raccoglitori la maggior parte delle calorie proveniva dalla raccolta di cibo vegetale. E, proprio come Darwin aveva fatto circa un secolo prima, i partecipanti al convegno assunsero la loro conoscenza delle condizioni di vita dei cacciatori- raccoglitori loro contemporanei a modello del presumibile comportamento dei nostri progenitori. Ne conseguì che alle apparenti testimonianze di consumo di carne che si presentavano sotto forma di accumuli di manufatti litici e di ossa di animali venne attribuito un significato ben preciso, come l'amico Glynn Isaac, archeologo della Harvard University, osservò: «Trovandoci dinanzi a una successione praticamente ininterrotta di strumenti litici e di resti di faune nell'arco dell'intero Pleistocene, ci parve naturale interpretarli come "accampamenti fossili"». In altri termini, si riteneva che i nostri progenitori fossero vissuti allo stesso modo delle popolazioni attuali di cacciatori-raccoglitori, quantunque con uno stile di vita ancora più primitivo.

Isaac fece compiere un significativo progresso al pensiero antropologico proponendo l'ipotesi della spartizione del cibo, che rese nota nel 1978 con un memorabile articolo comparso su «Scientific American» nel quale affermava che non era stata la caccia in sé a modificare il comportamento umano, ma la cooperazione e la spartizione del cibo che accompagnavano questa attività. «La spartizione del cibo favorì lo sviluppo del linguaggio, di sistemi di reciprocità sociale e dell'intelletto» disse nel 1982 nel corso di una celebrazione del centenario della morte di Darwin.

Sono cinque i modelli di comportamento che ci differenziano dalle antropomorfe nostre cugine, aveva scritto Isaac nel suo articolo del 1978: 1) la locomozione bipede; 2) il linguaggio articolato; 3) la regolare e sistematica spartizione del cibo nell'ambito di un contesto sociale; 4) l'utilizzazione di accampamenti; 5) la caccia a prede di grossa taglia. Salta subito all'occhio che queste cinque caratteristiche sono proprie anche del comportamento umano attuale. Ma, suggerì Isaac, 2 milioni di anni or sono «l'ordine sociale e il contesto ecologico degli ominidi stava iniziando a subire numerosi e fondamentali cambiamenti». Essi erano già cacciatori-raccoglitori allo stato embrionale in quanto organizzati in bande poco numerose e molto mobili che occupavano accampamenti temporanei dai quali i maschi partivano per battute di caccia e le femmine per la raccolta di vegetali. L'accampamento era il centro dell'attività sociale e il luogo in cui il cibo veniva spartito. «La carne - una componente rilevante della loro alimentazione - poteva essere procurata o con la caccia o con la ricerca di animali morti» mi disse Isaac nel 1984, un anno prima della sua tragica e prematura fine. «E, considerando la natura delle testimonianze che troviamo nei siti archeologici, ci sarebbe difficile pronunciarci per luna o per l'altra.»

Il punto di vista di Isaac influenzò profondamente i criteri interpretativi della documentazione archeologica. Ogniqualvolta venivano scoperti strumenti litici in associazione con ossa fossili di animali si dava per scontato di avere ritrovato un antico accampamento con i magri resti dell'attività - forse riferibile a parecchi giorni - di una banda di cacciatori-raccoglitori. L'argomentazione di Isaac era plausibile, e nel mio libro intitolato II lungo viaggio dell'uomo, pubblicato nel 1981, scrissi: «Io credo che l'ipotesi della spartizione del cibo abbia una parte molto importante nello spiegare che cosa ha indirizzato gli ominidi sulla via che ha condotto all'uomo moderno». L'ipotesi appariva congruente con la mia interpretazione dei fossili e dei resti archeologici, e inoltre poggiava su saldi principi biologici. Richard Potts, della Smithsonian Institution, era anch'egli d'accordo, e nel suo libro del 1988 intitolato Early Hominid Activities at Olduvai [Attività degli antichi ominidi a Olduvai] osservò che l'ipotesi di Isaac «appariva un'interpretazione molto attraente».

Nell'ipotesi che negli accampamenti si praticasse la spartizione del cibo si compenetrano numerosi e importanti aspetti del comportamento e della vita sociale dell'uomo: i sistemi di reciprocità, lo scambio, i rapporti di parentela, i mezzi di sussistenza, la divisione del lavoro e il linguaggio. Nell'osservare nella documentazione fossile e archeologica quelli che potevano apparire elementi del modo di vita di gruppi di cacciatori-raccoglitori, gli archeologi si convinsero che a tali elementi ne seguissero necessariamente altri che avrebbero completato lo scenario.

Ma fra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta si affacciarono nuove spiegazioni, promosse sia dallo stesso Isaac sia dall'archeologo Lewis Binford, che allora insegnava alla University of New Mexico. Entrambi si erano resi conto che gran parte delle interpretazioni comunemente accettate poggiava su taciti presupposti e, ciascuno per conto proprio, iniziarono a separare quanto si poteva realmente accertare mediante le analisi dei siti da quanto veniva semplicemente presunto, e lo fecero iniziando dal livello basilare della ricerca, ovvero interrogandosi sul significato del ritrovamento di manufatti litici e di resti di faune nello stesso luogo. Questa coincidenza spaziale era un indizio di pratiche di macellazione, come in genere si riteneva? E se fosse stato possibile dimostrare che la macellazione di animali veniva realmente praticata, ciò avrebbe di per sé dimostrato un'identità di modo di vita fra quelle antiche popolazioni e i cacciatori-raccoglitori attuali?

Isaac e io esaminammo spesso le varie ipotesi di sussistenza e provammo a immaginare circostanze in cui resti di faune e strumenti litici potessero depositarsi insieme senza tuttavia avere a che fare con la caccia e la raccolta. Secondo una di queste ipotesi, un gruppo poteva aver trascorso qualche tempo all'ombra di un albero scheggiando strumenti litici destinati non alla macellazione ma a qualche altra attività: per esempio, avrebbero potuto fabbricare strumenti su scheggia per lavorare il legno e ottenere bastoni da scavo, utili per l'estrazione dei tuberi. Quando il gruppetto se ne fosse andato, un leopardo avrebbe potuto scalare l'albero portando con sé la carcassa di un animale ucciso - un comportamento frequente in questa specie - e ad una ad una le ossa sarebbero cadute mescolandosi ai resti di lavorazione della pietra lasciati dietro di sé dal gruppo umano. Un archeologo che scava un sito di 1,5 milioni di anni è in grado di distinguere resti depositati in questo modo da resti di macellazione? Il mio istinto mi suggeriva che l'uomo primitivo praticasse qualche forma di caccia e di raccolta, ma potevo anche capire gli scrupoli di Isaac, che perseguiva una corretta interpretazione delle testimonianze fossili e archeologiche.

Il colpo inferto alle interpretazioni convenzionali da Lewis Binford fu ben più duro delle obiezioni ispirate dagli scrupoli di Isaac. Nel suo Bones: Ancient Men and Modern Myth, apparso nel 1981, Binford sostenne che gli archeologi pronti a interpretare i complessi di strumenti litici e di resti di faune come tracce di antichi accampamenti «si inventavano "storie proprio così" sul nostro passato ominide». Binford, che ha dedicato solo una piccola parte del proprio lavoro allo studio dei siti archeologici più antichi, inizialmente derivò la sua opinione da analisi di resti fossili di neandertaliani, una popolazione eurasiatica vissuta fra 135.000 e 34.000 anni or sono.

«Mi convinsi che l'organizzazione del modo di vita basato sulla caccia e la raccolta praticato da questi nostri antenati recenti era molto diverso da quello di popolazioni di Homo sapiens pienamente moderno» scrisse in un articolo del 1985 che ebbe ampia risonanza. «E se la mia ipotesi è corretta, ne consegue che il modo di vita pressoché "umano" dei più antichi ominidi postulato "per tacito accordo" dagli studiosi è da ritenere estremamente improbabile.» Secondo Binford, la caccia come pratica corrente iniziò ad apparire solo con l'evoluzione dell'uomo anatomicamente moderno, che egli collocava fra 45.000 e 35.000 anni or sono.

Nessuno dei più antichi siti archeologici può essere interpretato come accampamento, sostenne Binford, giunto a questa conclusione dopo avere analizzato i dati, elaborati da altri studiosi, sui resti fossili recuperati da alcuni dei più famosi siti della gola di Olduvai. Egli riteneva invece che si trattasse di luoghi in cui predatori non umani avevano ucciso altri animali, e quando il predatore - un leone, una iena - se n'era andato, gli ominidi si facevano avanti e si impadronivano di quanto restava della carcassa. «Il midollo contenuto nelle ossa era la parte utilizzabile o commestibile prevalente, e in molti casi la sola. Non abbiamo prove che gli ominidi trasportassero il cibo dal luogo in cui se l'erano procurato fino all'accampamento in cui lo avrebbero consumato. E anche l'ipotesi della spartizione è del tutto infondata.» Queste idee ci offrono un quadro ben diverso dei nostri progenitori vissuti intorno a 2 milioni di anni fa. «Il loro modo di vita non aveva nulla di romantico» scrisse Binford. «Essi si nutrivano di ciò che capitava, spesso recuperando miseri brandelli di carne dalle carcasse di ungulati morti.»

Così presentati, i nostri progenitori apparivano molto meno umani, non solo nel modo di sussistenza, ma anche in altri elementi del comportamento, poiché il linguaggio, il senso morale e l'autocoscienza sarebbero stati assenti. Binford concluse: «La nostra specie comparve non come compimento di un processo lento e graduale ma come fenomeno esplosivo, maturato in un periodo di tempo brevissimo». E questo è proprio il nocciolo filosofico della questione. Se le più antiche forme del genere Homo avevano uno stile di vita per alcuni aspetti umano, allora dobbiamo ammettere che il processo di ominazione fu graduale, e quindi ammettere il nostro legame con un passato assai remoto. Ma se invece riteniamo che il comportamento di tipo umano sia comparso rapidamente e in tempi recenti, allora affermiamo il nostro «splendido isolamento» e ci distacchiamo sia dal passato che dal resto della natura.

Sebbene Isaac condividesse con Binford il timore che la documentazione archeologica fosse stata interpretata fantasiosamente, scelse una via diversa per emendare l'errore. Mentre Binford aveva lavorato soprattutto su dati raccolti da altri studiosi, Isaac decise di scavare un sito archeologico e di guardare alle testimonianze con occhi nuovi. Sebbene la distinzione fra caccia e sfruttamento di carcasse non fosse cruciale per la sua ipotesi della spartizione del cibo, lo divenne per il riesame della documentazione fossile. Cacciatori o cercatori di animali morti? Questo era il punto essenziale del dibattito.

In linea di principio, le due diverse attività dovrebbero potersi distinguere dalle parti di una preda scartate rispettivamente dai cacciatori e dai cercatori. Quando un cacciatore ha ucciso un animale, per esempio, può decidere di trasportare fino all'accampamento l'intera carcassa o solo una parte, mentre il cercatore di animali morti non dispone che dei resti lasciati dal predatore, cosicché la scelta delle parti che potrà trasportare all'accampamento è molto più limitata. La varietà di ossa trovate in un accampamento di ominidi che praticarono la caccia deve quindi essere più ampia della varietà di ossa trovate in un accampamento di cercatori di carogne, e magari dovrà comprendere anche scheletri completi.

Come sempre, esistono numerosi fattori che possono offuscare un quadro così nitido. Come Potts ha osservato: «Se un cercatore trova la carcassa di un animale appena morto per cause naturali, dispone di tutte le parti del corpo, e il modello che ne risulterà sarà quello della caccia. Questo accade anche quando un cercatore sia riuscito a scacciare il predatore che ha appena abbattuto un animale. E noi come potremmo capirlo?». Richard Klein, un antropologo di Chicago che ha analizzato numerosi complessi di faune in Africa meridionale e in Europa, ritiene che sia praticamente impossibile fare distinzione: «Vi sono così tante ragioni per cui delle ossa possono trovarsi in un sito, e vi sono così tante cose che possono accadere dopo che si sono depositate, che, per quanto riguarda gli ominidi, il dilemma cacciatore o cercatore non potrà mai essere sciolto».

Lo scavo intrapreso da Isaac per mettere alla prova la nuova interpretazione è noto con il nome di «Sito 50» e si trova non lontano dalla scarpata di Karari, a circa quindici miglia a oriente del lago Turkana, nel Kenya settentrionale. Nel corso di tre anni a partire dal 1977, Isaac, aiutato da un'équipe di archeologi, riportò alla luce un paleosuolo consistente in un tratto di riva sabbiosa di un piccolo corso d'acqua, e dissotterrò accuratamente 1405 reperti litici e 2100 frammenti di ossa fossili - in alcuni casi grandi ma in prevalenza piuttosto piccoli - che 1,5 milioni di anni or sono erano stati seppelliti dallo straripamento del corso d'acqua effimero all'inizio della stagione delle piogge. Oggi la regione è una landa arida e brulla, segnata da millenni di erosione e punteggiata di cespugli e arbusti spinosi. Lo scopo che Isaac e collaboratori si erano prefissi era di comprendere che cosa fosse accaduto 1,5 milioni di anni or sono, quando manufatti litici e resti animali si depositarono nello stesso luogo.

Binford, a suo tempo, aveva già proposto che numerose associazioni di strumenti litici e resti fossili fossero dovute all'azione dell'acqua, poiché un torrente impetuoso può trasportare materiali per poi depositarli in un punto di bassa energia, cioè dove esso si allarga o all'interno di un'ansa. In simili casi l'accumulazione di ossa e manufatti non è da riferire ad attività ominidi, e quello che può apparire un sito archeologico non è che un'accozzaglia di detriti trasportati dall'acqua. Ma questa spiegazione non sembrava adattarsi al Sito 50, poiché il paleosuolo era sul greto del torrente, non nel suo letto, e perché l'analisi geologica indicava che i sedimenti si erano depositati a poco a poco. Ciononostante, la diretta associazione fra resti fossili e manufatti litici doveva essere dimostrata, e non presunta. La dimostrazione venne nel modo più inaspettato e costituì una delle scoperte cardinali dell'archeologia moderna.

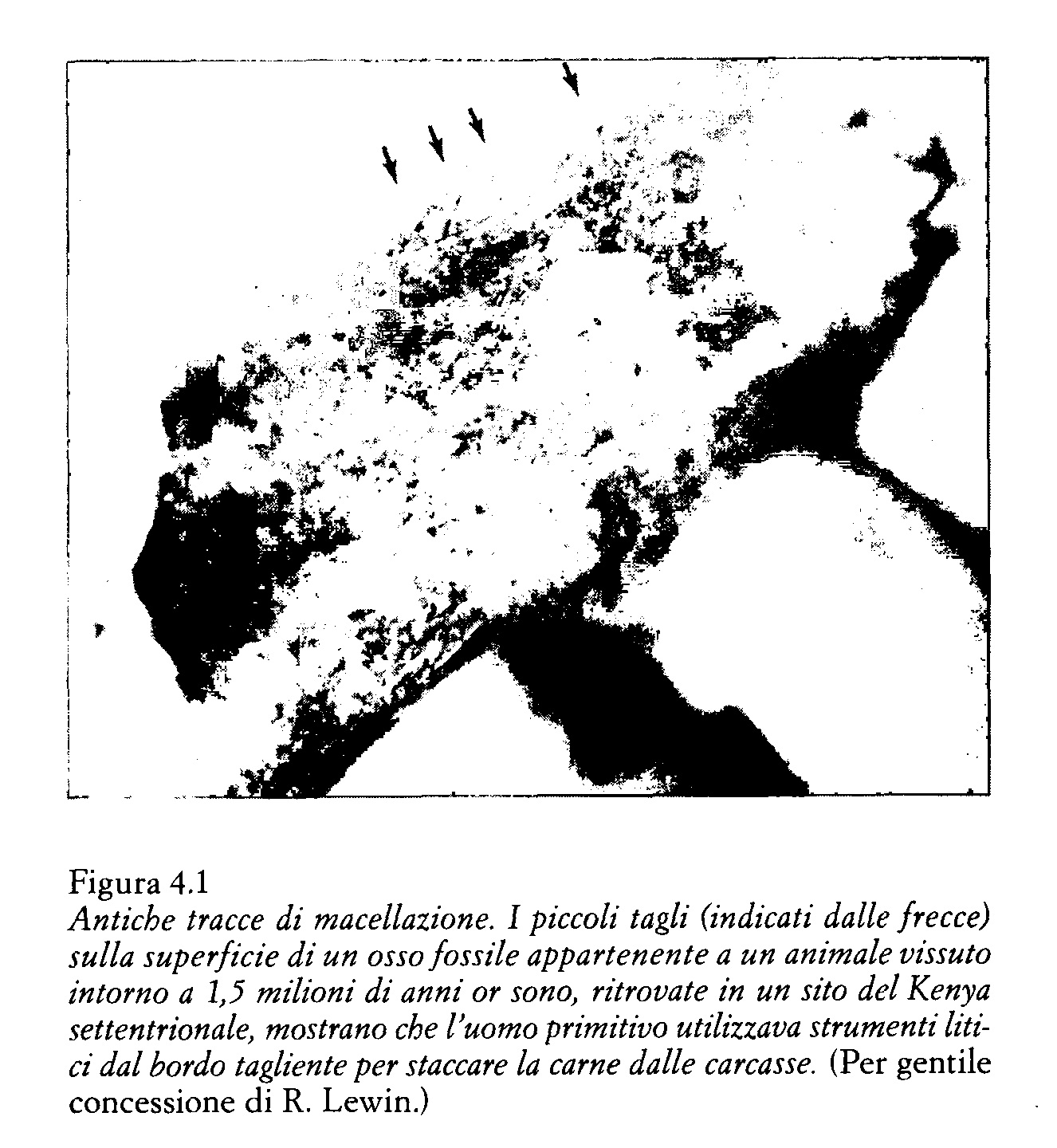

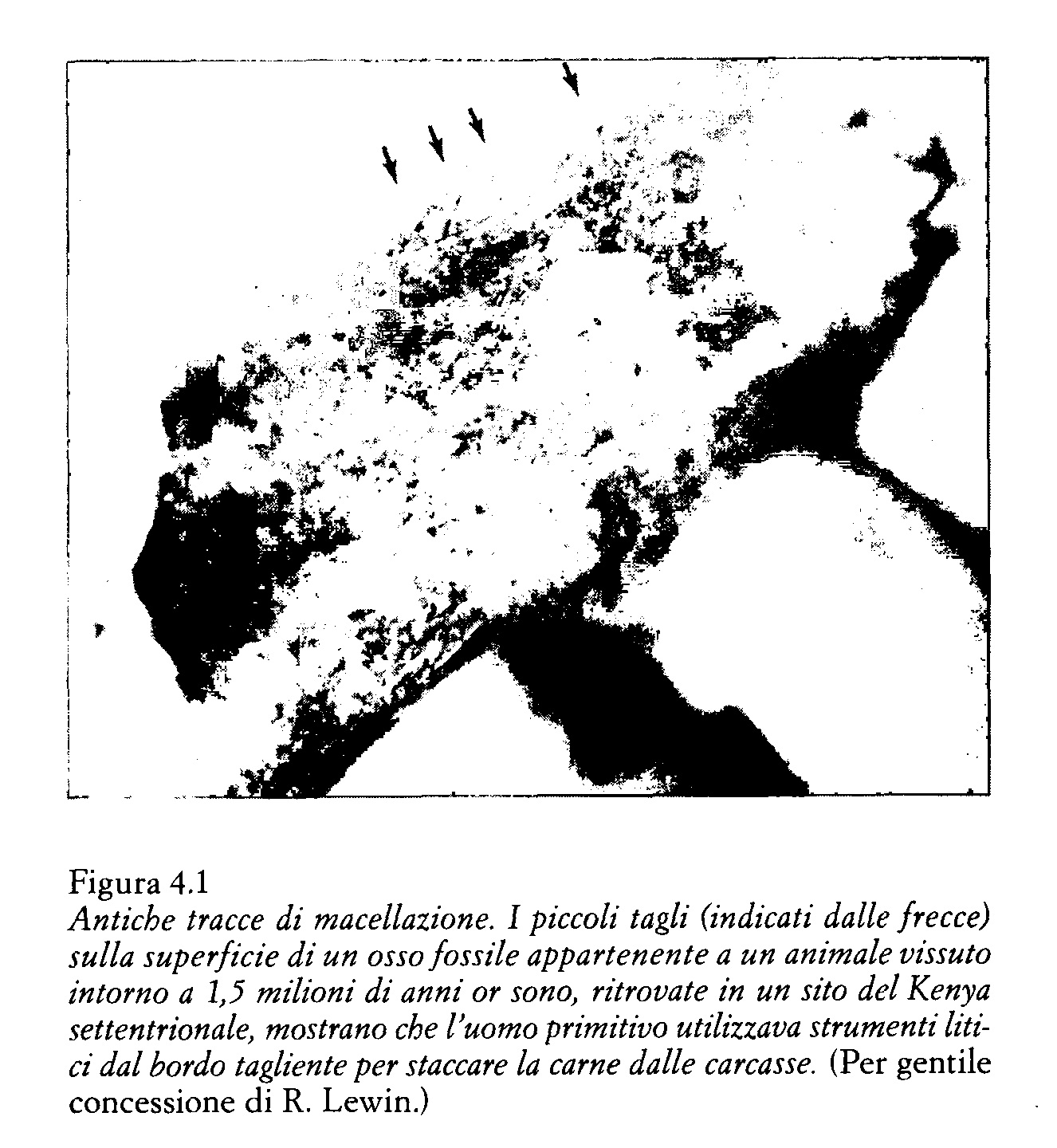

Quando un animale viene smembrato o un osso viene separato dal muscolo mediante l'impiego di un coltello, non importa se di metallo o di pietra, chi procede alla macellazione lascia inevitabilmente sull'osso le tracce d'uso dello strumento sotto forma di tagli più o meno lunghi. Durante lo smembramento le tracce si concentrano intorno alle articolazioni, mentre nel distaccare la carne si producono segni anche su altre aree dell'osso. Nell'esaminare alcuni frammenti di fossili provenienti dal Sito 50 l'archeologo Henry Bunn della University of Wisconsin notò queste tracce che, osservate in sezione al microscopio, si presentavano a forma di V. Si trattava realmente di tracce di macellazione lasciate 1,5 milioni di anni or sono da un ominide che si era cibato dell'animale? Esperimenti condotti utilizzando ossa di animali attuali e copie di strumenti litici preparate per l'occasione confermarono l'ipotesi e dimostrarono senza ombra di dubbio una relazione causale fra la presenza delle ossa fossili e quella dei manufatti nel sito: gli ominidi vi avevano trasportato una carcassa e l'avevano smembrata per cibarsene. Il mistero racchiuso da un sito tanto antico non avrebbe potuto essere svelato con maggior chiarezza.

In campo scientifico accade spesso che importanti scoperte vengano compiute indipendentemente e contemporaneamente da più ricercatori, e ciò avvenne anche per le tracce di macellazione. Studiando alcuni resti fossili provenienti da siti intorno al lago Turkana e dalla gola di Olduvai, anche Richard Potts e l'archeologa Pat Shipman della Johns Hopkins University individuarono tracce analoghe. Il loro metodo di studio era un po' diverso da quello di Bunn, ma la risposta fu la stessa: ominidi vissuti intorno a 2 milioni di anni or sono usavano strumenti litici su scheggia per smembrare carcasse e prelevare la carne. In retrospettiva, c'è da stupirsi che le tracce di macellazione non fossero state scoperte in precedenza, anche perché le ossa esaminate da Potts e Shipman erano già state studiate da numerosi altri ricercatori. Un solo attimo di riflessione avrebbe suggerito a una mente attenta che, se la teoria archeologica prevalente fosse stata corretta, tracce di utilizzazione di uno strumento litico sarebbero state inevitabilmente presenti su alcune ossa fossili, ma nessuno aveva condotto uno studio approfondito per il semplice fatto che si riteneva di conoscere già la risposta. Al contrario, quando tutto ciò che era stato dato tacitamente per scontato venne messo in discussione, fu il momento giusto per un'osservazione più attenta e accurata. Il Sito 50 offrì ulteriori testimonianze dell'utilizzo abituale di manufatti litici per lo sfruttamento di carcasse. Alcune delle ossa lunghe ritrovate nel sito erano fortemente frammentate e, secondo la ricostruzione dei ricercatori, ciò era stato ottenuto collocando l'osso su una pietra - che aveva la funzione di incudine - e colpendolo più volte in punti diversi per estrarne il midollo. Questo scenario si formò a poco a poco associando informazioni diverse: per prima cosa i frammenti raccolti vennero fatti combaciare fino alla ricomposizione completa dell'osso, e poi venne analizzato lo schema di frattura, che comprendeva inequivocabili tracce di percussione. «Il ritrovamento di frammenti combacianti di una diafisi fratturata per percussione evoca immediatamente l'immagine dei nostri progenitori protoumani nell'atto di estrarre il midollo e cibarsene» dichiararono Isaac e i suoi collaboratori in una relazione sulla loro scoperta. Sulle tracce di macellazione essi affermarono: «Il ritrovamento di epifisi di antilope che recano i segni lasciati da uno strumento affilato non può non suscitare una vivida immagine del processo di macellazione».

Ma a questa ricostruzione dell'attività di ominidi vissuti 1,5 milioni di anni or sono si aggiunge anche un messaggio recato dagli stessi strumenti di pietra. Quando un artigiano fabbrica uno strumento, i frammenti distaccati cadono tutt'intorno al luogo in cui si svolge la lavorazione, e questo fu proprio ciò che Ellen Kroll, archeologa della University of Wisconsin, trovò nel Sito 50: una concentrazione di schegge di scarto a un'estremità del sito. Analogamente i frammenti di ossa - costituiti da parti di giraffa, ippopotamo, antilope di grossa taglia e di un equide simile alla zebra, assieme a spine di pesce gatto - erano concentrati nello stesso luogo. «Non possiamo sapere con certezza che cosa abbia fatto dell'estremità settentrionale del sito il luogo deputato a queste attività, ma le nostre osservazioni ci suggeriscono che poteva esservi l'ombra di un albero» scrissero Isaac e i coautori della relazione. Un aspetto ancora più interessante presentato dalle schegge litiche fu che, com'era già avvenuto per l'osso lungo utilizzato per l'esperimento, molte risultarono combacianti, tanto che si potè ricostruire il blocco di lava da cui erano state staccate.

Come avevo già detto nel capitolo 2, Nicholas Toth e Lawrence Keeley avevano analizzato al microscopio numerose schegge litiche osservando tracce di uso per macellazione, preparazione di presumibili bastoni da scavo e taglio di vegetali dallo stelo tenero. Quelle schegge provenivano dal Sito 50, e anche i risultati di Toth e Keeley si aggiunsero a completare il quadro generale, che si presentava ben diverso da quell'accozzaglia di detriti ipotizzata da altri studiosi: alcuni ominidi trasportarono le carcasse nel sito, dove vennero smembrate con strumenti costruiti sul posto. La dimostrazione del trasporto intenzionale delle ossa e dei manufatti in una località centralizzata specificamente destinata alla lavorazione del cibo rappresentò un progresso nel riordino delle interpretazioni archeologiche dopo le ipotesi spuntate qua e là negli anni Settanta. Ma queste conclusioni significavano necessariamente che gli ominidi del Sito 50, appartenenti alla specie Homo erectus, erano cacciatori o cercatori di animali morti?

La conclusione di Isaac e collaboratori fu la seguente: «Le caratteristiche delle serie di fossili ci suggeriscono di considerare la possibilità che il più frequente modo di approvvigionamento di carne fosse la ricerca di carcasse, e non la caccia». Se nel sito fossero state trovate carcasse complete, gli studiosi sarebbero stati più inclini all'ipotesi della caccia. Ciononostante, come ho già detto, nell'interpretare serie di fossili il rischio di sbagliare è frequente. Comunque sono state prodotte anche altre testimonianze a favore dell'ipotesi che Homo erectus praticasse la ricerca di animali morti. Pat Shipman, per esempio, esaminò la distribuzione delle tracce di macellazione su ossa fossili e fece due interessanti osservazioni. Innanzitutto, solo la metà recava tracce di smembramento e, secondariamente, molti segni si trovavano su ossa ricoperte da pochissima carne. Inoltre un gran numero di tracce di macellazione si sovrapponeva a segni di denti di carnivori, indicando che questi ultimi se ne erano cibati prima che gli ominidi riuscissero a impadronirsene. Questa, concluse Shipman, è una «testimonianza risolutiva a favore dell'ipotesi che gli ominidi fossero cercatori di animali morti», un'immagine dei nostri progenitori che, come lei stessa osservò, «è al contempo poco familiare e poco lusinghiera». Ed è certamente un'immagine molto lontana da quella tradizionale del Nobile Cacciatore.

Che i nostri progenitori si procurassero la carne in questo modo era presumibile. Come Shipman aveva fatto osservare, «i carnivori vanno in cerca di carogne quando possono e cacciano quando devono». Tuttavia ho l'impressione che la recente rivoluzione archeologica si sia spinta troppo oltre, come spesso accade in ambito scientifico. Ci si è dati troppo da fare per confutare l'ipotesi della caccia, e io ritengo significativo che l'analisi della distribuzione delle tracce di macellazione compiuta da Shipman mettesse in grande rilievo la questione delle ossa ricoperte da poca carne. Di conseguenza mi sono domandato cos'altro se ne sarebbe potuto ricavare: tendini e pelle, con cui è facile allestire trappole per la cattura di selvaggina di taglia anche piuttosto grossa. Mi sembrerebbe strano che Homo erectus non si dedicasse a questa forma di caccia, e l'aspetto umano emerso con l'evoluzione del genere Homo è congruente con l'ipotesi che si fosse sviluppato un adattamento alla caccia.

Per Isaac il lavoro al Sito 50 risultò proficuo. Quantunque avesse confermato che gli ominidi trasportavano carcasse e manufatti in una località centralizzata, non dimostrò necessariamente che essi la utilizzassero come accampamento. «Ora mi rendo conto che l'ipotesi sul comportamento degli ominidi avanzata in alcuni miei scritti precedenti li ha fatti apparire troppo umani» scrisse nel 1983. Dopo di che manifestò l'intenzione di modificare la sua «ipotesi della spartizione» in una «ipotesi di consumazione in una località centralizzata», ma io ritengo che, a quel proposito, egli sia stato eccessivamente cauto.

Non saprei dire se i risultati del progetto di studio del Sito 50 confermino che il modello di sussistenza di Homo erectus era quello dei cacciatori-raccoglitori e se egli si spostasse a distanza di pochi giorni da un accampamento temporaneo a un altro, trasportandovi il cibo e spartendolo. Inoltre rimane poco chiaro se nel Sito 50 possa realmente essersi svolto quel genere di vita sociale ed economica evocato nell'ipotesi originaria di Isaac. Ma secondo me il suo lavoro ha fornito prove sufficienti a escludere che i rappresentanti di Homo, a quello stadio evolutivo, superassero solo di poco le capacità sociali, cognitive e tecnologiche dello scimpanzé. Non sostengo che la loro società fosse una società di cacciatori-raccoglitori in miniatura, ma sono certo che già in quest'epoca essi avessero imboccato il cammino che li avrebbe condotti a questo stadio dello sviluppo umano.

Anche se non potremo mai sapere con certezza come si svolgesse la vita quotidiana dei più antichi rappresentanti di Homo erectus, utilizzando le numerose testimonianze offerteci dal Sito 50 e integrandole con la nostra immaginazione potremmo tentare di ricreare una scena di 1,5 milioni di anni fa:

Un ruscello stagionale scorre lentamente attraverso una vasta pianura fluviale sulla sponda orientale di un immenso lago. Acacie di alto fusto si allineano lungo il greto tortuoso del ruscello, riparando il terreno sottostante dai raggi di un sole infuocato. Per gran parte dell'anno il letto del corso d'acqua è asciutto, ma le piogge appena cadute sulle colline a nord stanno avanzando verso il lago, e lentamente faranno gonfiare il fiumiciattolo. Da qualche settimana la pianura è uno sfolgorio di colori, e la vegetazione in fiore disegna macchie gialle e porpora sulla terra arancione, mentre le basse acacie a cespuglio sembrano nuvole bianche che il vento fa ondeggiare. La stagione delle piogge è imminente.

In un'ansa del ruscello intravediamo un gruppetto umano: cinque femmine adulte e un grappolo di bimbi e di giovani. Sono alti, atletici, forti. Parlano fra loro a voce alta, alcuni scambiandosi battute, altri accordandosi sul come organizzare la giornata. Prima che il sole sorgesse, quattro maschi adulti avevano lasciato il gruppo per andare alla ricerca di carne. Il compito delle femmine è la raccolta di cibo vegetale e, come ciascuno sa, è su questo che si basa la sopravvivenza del gruppo. I maschi cacciano, le femmine raccolgono: è un sistema che, a memoria d'uomo, ha sempre funzionato a meraviglia nel nostro gruppo.

Ora tre delle femmine adulte sono pronte per partire, nude eccetto che per una pelle di animale gettata intorno alle spalle che serve per trasportare sia il bambino più piccolo sia il cibo raccolto. Portano con sé bastoni corti e appuntiti che una di loro aveva preparato in precedenza utilizzando una scheggia affilata per tagliare alcuni rami robusti. Sono bastoni da scavo con cui possono raggiungere i tuberi succosi nascosti sotto terra, un cibo inaccessibile a quasi tutti gli altri grandi primati. Le femmine si allontanano in fila indiana, come fanno sempre, e si dirigono verso le lontane colline intorno al lago seguendo un sentiero che conoscono e che le condurrà a un posto dove noci e tuberi abbondano. La frutta matura arriverà più avanti, aiutata dalle piogge.

Al ruscello le altre due femmine siedono tranquillamente sulla soffice sabbia sotto una grande acacia tenendo d'occhio tre bambini che giocano. Troppo grandi per essere trasportati nella sacca ma troppo piccoli per essere condotti a caccia o a raccogliere vegetali, i bambini fanno ciò che farebbe qualsiasi altro bambino: giochi di ruolo, giochi che preludono alla loro vita di adulti. Questa mattina uno di loro è un'antilope che ha per corna due rami, e gli altri sono cacciatori appostati per ucciderla. In seguito la più grande, una bambina, insiste perché una delle femmine adulte le insegni a scheggiare uno strumento di pietra. Con pazienza la donna sceglie due blocchi di lava e con uno assesta all'altro un colpo abile, preciso, che fa saltar via una scheggia perfetta. Con caparbia determinazione la bimba prova a fare lo stesso, ma non riesce. La donna prende le mani della piccola e, lentamente, le fa compiere il movimento corretto.

Ottenere una scheggia affilata è più difficile di quanto sembri, e la capacità viene trasmessa non tanto con le parole quanto mostrando i gesti che si devono compiere. La bambina prova ancora, questa volta con un movimento leggermente diverso. Una scheggia sottile vola via dal blocco, e la bambina caccia un gridolino di trionfo. Raccoglie rapidamente la scheggia, la mostra alla donna che le sorride e poi corre a farla vedere ai compagni. Riprendono a giocare tutti insieme, ma ora posseggono un oggetto che appartiene al mondo degli adulti. Trovano un bastoncino, al quale la giovane apprendista si affretta a fare una punta sottile, e tutti e tre partono per la caccia, sperando di trovare un pesce gatto da infilzare.

Al tramonto l'accampamento sul ruscello è di nuovo animato, le tre donne sono tornate con le sacche in cui trasportano

i bambini gonfie di cibo, comprese alcune uova di uccello, tre piccole lucertole e una ghiottoneria rara, del miele. Contente perché i loro sforzi sono stati premiati, le donne si domandano con che cosa arriveranno gli uomini. Spesso i cacciatori tornano a mani vuote. La caccia è così. Ma quando hanno fortuna, il premio della loro fatica è ricco e apprezzato.

Poco dopo il suono di voci che si avvicinano dice loro che gli uomini stanno tornando e, a giudicare dal tono concitato delle loro voci, si direbbe che siano stati fortunati. Per buona parte della giornata erano rimasti appostati in silenzio in prossimità di un gruppetto di antilopi, fra cui ne avevano notata una che sembrava zoppicare un po'. Più volte l'antilope era rimasta indietro e aveva raggiunto a fatica il resto del branco, e gli uomini avevano subito intravisto la possibilità di abbattere una grossa preda. Qualsiasi cacciatore disponga di armi - naturali o no - modeste quanto le loro deve affidarsi più che altro all'astuzia. Le loro vere armi sono l'abilità di muoversi silenziosamente e di confondersi con il paesaggio unite alla capacità di valutare il momento esatto in cui colpire.

Alla fine si era presentata l'occasione buona e i tre, senza bisogno di dirsi nulla, si erano portati in posizione strategica. Uno aveva scagliato un grosso sasso con forza e precisione, tramortendo l'animale, e gli altri due erano corsi a immobilizzarlo. Un colpo bene assestato con un bastone appuntito aveva fatto zampillare il sangue dalla giugulare dell'antilope, che dopo una breve lotta era morta.

Stanchi e coperti di sudore e di sangue, i cacciatori erano esultanti. Da un vicino nascondiglio dove tenevano i loro blocchi di lava, gli uomini avevano prelevato la materia prima necessaria alla fabbricazione degli strumenti con cui avrebbero macellato l'animale. Pochi colpi secchi di un blocco contro l'altro avevano prodotto una quantità di schegge sufficiente a tagliare la pelle dura dell'animale per arrivare alle articolazioni e alla carne, rossa contro il candore dell'osso. In breve tempo muscoli e tendini avevano ceduto alla destrezza dei cacciatori, ed essi erano ripartiti per l'accampamento portando con sé due quarti dell'animale. Durante il tragitto avevano riso e scherzato sugli avvenimenti della giornata e sul ruolo che ciascuno aveva avuto nella caccia. Sapevano che all'accampamento sarebbero stati accolti con entusiasmo.

La sera consumano la carne, come in un rito: l'uomo che ha guidato il gruppetto dei cacciatori taglia i pezzi e li passa alle donne e agli altri uomini che gli siedono intorno. Le donne ne danno una parte ai bambini, che ridendo si scambiano piccoli bocconi. Gli uomini offrono e ricevono parti dell'animale dai loro compagni: la consumazione della carne è più che nutrirsi, è un'attività che rafforza i legami sociali.

L'eccitazione per il successo ora si è calmata, e gli uomini e le donne si scambiano il racconto dei fatti della giornata. Sanno che presto dovranno lasciare questo accampamento in cui stanno così bene, perché fra non molto le piogge che cadono sempre più fitte sulle colline lontane faranno gonfiare il torrente, che poi strariperà. Ma per il momento tutti sono contenti.

Tre giorni dopo il gruppo lascia il campo e si mette al sicuro in un punto più alto. Le testimonianze della sua presenza sono sparse dappertutto: blocchi di lava ammucchiati, bastoni appuntiti e resti di pelli lavorate attestano l'abilità tecnologica dei suoi membri; ossa di animali spezzate, la testa di un pesce gatto, gusci di uova e qualche tubero dimenticato ci permettono di capire quanto fosse varia la loro alimentazione. Ovviamente, dell' intensa vita sociale di cui questo accampamento è stato testimone non rimane più nulla. Presto l'accampamento vuoto e silenzioso verrà ricoperto a poco a poco dall'acqua che si sta già riversando dal letto del torrente. Uno strato di finissimo limo copre i resti di cinque giorni di vita del nostro piccolo gruppo, racchiudendo un episodio della sua esistenza. Col tempo tutto finirà per decomporsi a eccezione dei manufatti di pietra e talvolta delle ossa, lasciando le scarse tracce a partire dalle quali abbiamo ricostruito questo scorcio di vita.

Molti penseranno che la mia ricostruzione umanizzi eccessivamente Homo erectus. Io non ló credo. Ho cercato di ritrarre lo stile di vita di un gruppo di cacciatori-raccoglitori, attribuendo loro l'uso del linguaggio. Entrambe le ipotesi, a mio avviso, sono giustificate, ma io ritengo che in ogni caso la vita di Homo erectus dovesse essere una versione primitiva di ciò che osserviamo nei loro omologhi attuali. In ogni caso le testimonianze archeologiche indicano chiaramente che il suo modo di vita aveva già superato quello di tutti gli altri grandi primati, specialmente nell'utilizzazione di mezzi tecnologici per procurarsi cibi come la carne o i tuberi che crescono sotto terra. A questo stadio evolutivo la qualità umana dei nostri progenitori era chiaramente riconoscibile.