Per quanto mi consta, resti fossili spesso incompleti che rappresentano almeno mille individui ascrivibili a diverse specie umane sono stati ritrovati negli strati inferiori di numerosi depositi dell'Africa meridionale e orientale risalenti a un periodo da 4 milioni a quasi un milione di anni or sono, mentre molti di più se ne sono trovati negli strati superiori. La datazione dei più antichi fossili umani venuti alla luce sul continente eurasiatico potrebbe avvicinarsi a 2 milioni di anni. (Il popolamento del Nuovo Mondo e dell'Australia è invece molto più recente, e si stima che risalga rispettivamente a 20.000 e a 55.000 anni or sono.) E dunque corretto affermare che gran parte dell'evoluzione del genere umano ebbe luogo in Africa. A questo riguardo gli antropologi si trovano dinanzi a due interrogativi: quali specie si collocano sul ramo evolutivo umano fra 7 e 2 milioni di anni fa, e come vivevano? Quali erano i rapporti evolutivi fra le diverse specie? In altri termini, qual è la forma del nostro albero genealogico?

Nel tentativo di rispondere a questi interrogativi ci si trova ad affrontare due problemi pratici. Il primo deriva da quella che Darwin definì «l'estrema imperfezione della documentazione geologica». Nel suo L'origine delle specie egli dedicò un intero capitolo alle frustranti lacune dovute alla casualità dei processi di fossilizzazione e all'esposizione dei resti scheletrici che può sopravvenire. Le condizioni favorevoli a un rapido seppellimento e a un successivo processo di fossilizzazione si verificano solo raramente. Inoltre, gli antichi sedimenti possono essere riportati allo scoperto dall'erosione - a opera di un corso d'acqua, per esempio - ma quali pagine della preistoria umana vengano riaperte è del tutto casuale, e molte sono destinate a rimanere ignote. In Africa orientale - un'area che viene considerata il più promettente deposito di fossili umani molto antichi - esistono pochissimi strati fossiliferi databili da 8 a 4 milioni di anni or sono, un periodo cruciale per la nostra evoluzione poiché in esso si collocano le origini della famiglia umana. Anche per il periodo successivo a 4 milioni di anni disponiamo di una quantità di ritrovamenti molto inferiore a quanto ci occorrerebbe.

La seconda difficoltà deriva dal fatto che i reperti sono costituiti in gran parte da minuti frammenti: qualche pezzetto di una delle ossa craniche, un frammento di arcata zigomatica, i resti di un osso lungo dell'arto superiore e spesso parecchi denti. Talvolta è impossibile identificare una specie in base a testimonianze tanto scarse, e in ogni caso è un compito non facile. Il conseguente margine di incertezza genera divergenze di opinione fra gli studiosi sia sull'identificazione delle specie sia sulla valutazione dei loro rapporti di parentela. Tali rapporti sono l'oggetto di studio di due discipline, la tassonomia e la sistematica rispettivamente, e danno luogo a un'infinità di controversie. Ma, invece di entrare nei dettagli di questo dibattito, preferirei concentrarmi sulla forma del nostro albero filogenetico.

La conoscenza della documentazione fossile umana offerta dal continente africano, iniziata nel 1924 con l'annuncio del ritrovamento del famoso bambino di Taung da parte di Raymond Dart, si sviluppò lentamente. Un cranio infantile - comprendente lo scheletro facciale completo, la mandibola quasi completa, metà del calco endocranico naturale e una dentatura decidua completa - venne estratto dalla cava di calcare di Taung, in Sudafrica, dalla quale prese il nome. Sebbene non fosse stato possibile procedere a una datazione precisa dei sedimenti, si stima che il bambino fosse vissuto circa 2 milioni di anni or sono.

In questo cranio - che pure presentava numerose caratteristiche scimmiesche (capacità limitata e prognatismo) - Dart seppe riconoscere anche aspetti di tipo umano: il prognatismo era meno accentuato che nelle scimmie antropomorfe, i molari erano piatti e i canini avevano dimensioni ridotte. Una testimonianza cruciale fu data dalla posizione del foro occipitale, l'apertura alla base del cranio che consente il passaggio del midollo allungato e il suo prolungamento nel midollo spinale: nelle antropomorfe esso si trova in posizione arretrata, mentre nell'uomo è praticamente al centro del basicranio. Questa differenza riflette la postura eretta dell'uomo, che tiene la testa in equilibrio sulla colonna vertebrale, in contrapposizione alla postura delle scimmie antropomorfe, che tengono la testa protesa in avanti. Il cranio del bambino di Taung ha il foro occipitale in posizione centrale, a indicare che si trattava di una sorta di antropomorfa con andatura bipede.

Sebbene Dart fosse ben convinto della condizione ominide del suo reperto, trascorse quasi fin quarto di secolo prima che altri antropologi lo riconoscessero come progenitore dell'uomo e non come un'antropomorfa ancestrale. La difficoltà ad accettare il concetto che l'evoluzione umana si fosse svolta in Africa e una generica repulsione per l'idea che un essere dall'aspetto tanto scimmiesco potesse essere un progenitore dell'uomo congiurarono per mantenere Dart e la sua scoperta in un lungo oblio. I suoi colleghi antropologi riconobbero il proprio errore verso la fine degli anni Quaranta, ma nel frattempo alle ricerche condotte da Dart si era unito lo scozzese Robert Broom, e i due avevano recuperato dozzine di reperti da quattro altri siti in caverna: Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai e Makapansgat. Seguendo la consuetudine dell'epoca, Dart conferì un nuovo nome di specie praticamente a ogni fossile ritrovato, e presto si ebbe l'impressione che il Sudafrica del periodo compreso fra 3 e un milione di anni or sono fosse stato un vero e proprio zoo umano.

Negli anni Cinquanta i ricercatori decisero di mettere ordine fra le presunte specie ominidi e alla fine ne riconobbero solo due. In entrambi i casi si trattava di progenitori del genere umano con caratteri antropomorfi e andatura bipede, proprio come il bambino di Taung. Entrambe le specie erano caratterizzate da denti grandi, ma la differenza risiedeva nel fatto che nei mascellari e nei denti l'una sembrava la versione più massiccia e robusta dell'altra. La specie più gracile venne denominata Australopithecus africanus, il termine coniato da Dart nel 1924 per il bambino di Taung, che significa «scimmia antropomorfa dell'Africa australe». Alla specie più robusta venne invece conferita l'appropriata denominazione di Australopithecus robustus.

Lo studio dei denti mise in evidenza che sia A. africanus sia A. robustus si nutrivano prevalentemente di vegetali. I molari non erano simili a quelli delle antropomorfe - che hanno cuspidi appuntite, adatte a un'alimentazione prevalentemente basata su frutta tenera e altri tipi di vegetazione - ma presentavano superfici masticatorie ampie e piatte. Se i più antichi membri della famiglia umana avessero avuto abitudini alimentari simili a quelle delle antropomorfe, c'è da ritenere che avrebbero avuto anche una dentatura simile. Evidentemente, fra 3 e 2 milioni di anni or sono l'alimentazione umana era passata a cibi più duri, come la frutta protetta da un involucro coriaceo o le noci. Quasi certamente ciò significa che le australopitecine vissero in ambienti più secchi di quelli frequentati dalle antropomorfe, e le considerevoli dimensioni dei molari della specie robusta indicano che il cibo di cui essa si nutriva era particolarmente duro e necessitava di una lunga masticazione. Non a caso la stampa, riferendosi ai molari di Australopithecus robustus, coniò l'appellativo di «uomo-schiaccianoci».

In Africa orientale, il primo fossile di un'antica forma umana venne ritrovato da Mary Leakey nell'agosto del 1959. Dopo quasi tre decenni di ricerche nei sedimenti della gola di Olduvai, Mary fu ricompensata dal recupero di alcuni di questi molari larghi e piatti, molto simili a quelli delle australopitecine robuste scoperte in Sudafrica. Ma l'individuo di Olduvai era ancora più massiccio dei suoi cugini sudafricani. Louis Leakey, che con Mary aveva preso parte alla lunga ricerca, denominò il reperto Zinjanthropus boisei. il nome di genere significa «uomo dell'Africa orientale» e quello di specie, boisei, fa riferimento a Charles Boise, che aveva sostenuto il lavoro dei miei genitori nella gola di Olduvai e altrove. Questo individuo divenne noto con il nomignolo di Zinj, e fu oggetto della prima datazione di un fossile eseguita con criteri geologici moderni. Ne risultò che Zinj era vissuto 1,75 milioni di anni or sono. Dopo qualche tempo la sua denominazione venne cambiata in quella di Australopithecus boisei in base alla convinzione che si trattasse di una forma est-africana - sostanzialmente, di una variante geografica - di Australopithecus robustus.

I nomi non sono particolarmente importanti di per sé. Ciò che importa, invece, è l'avere osservato in diverse specie umane gli stessi fondamentali adattamenti: il bipedismo, un modesto volume endocranico e molari relativamente grandi. Questo fu ciò che io vidi nel cranio affiorante dal letto asciutto di un corso d'acqua nel I969, all'epoca della mia prima spedizione alla sponda orientale del lago Turkana.

Le misurazioni dei resti scheletrici indicano che i maschi delle specie australopitecine avevano corporatura molto più massiccia delle femmine. La loro statura era superiore a 150 cm, mentre quella delle loro compagne non raggiungeva nemmeno 120 cm. È probabile, inoltre, che essi pesassero circa il doppio delle femmine, una proporzione osservata in alcune specie di babbuini della savana attuali. E' quindi lecito ritenere che l'organizzazione sociale delle australopitecine fosse simile a quella dei babbuini e fosse caratterizzata dalla competizione dei maschi dominanti per l'accesso alle femmine sessualmente mature, come abbiamo già osservato nel capitolo precedente.

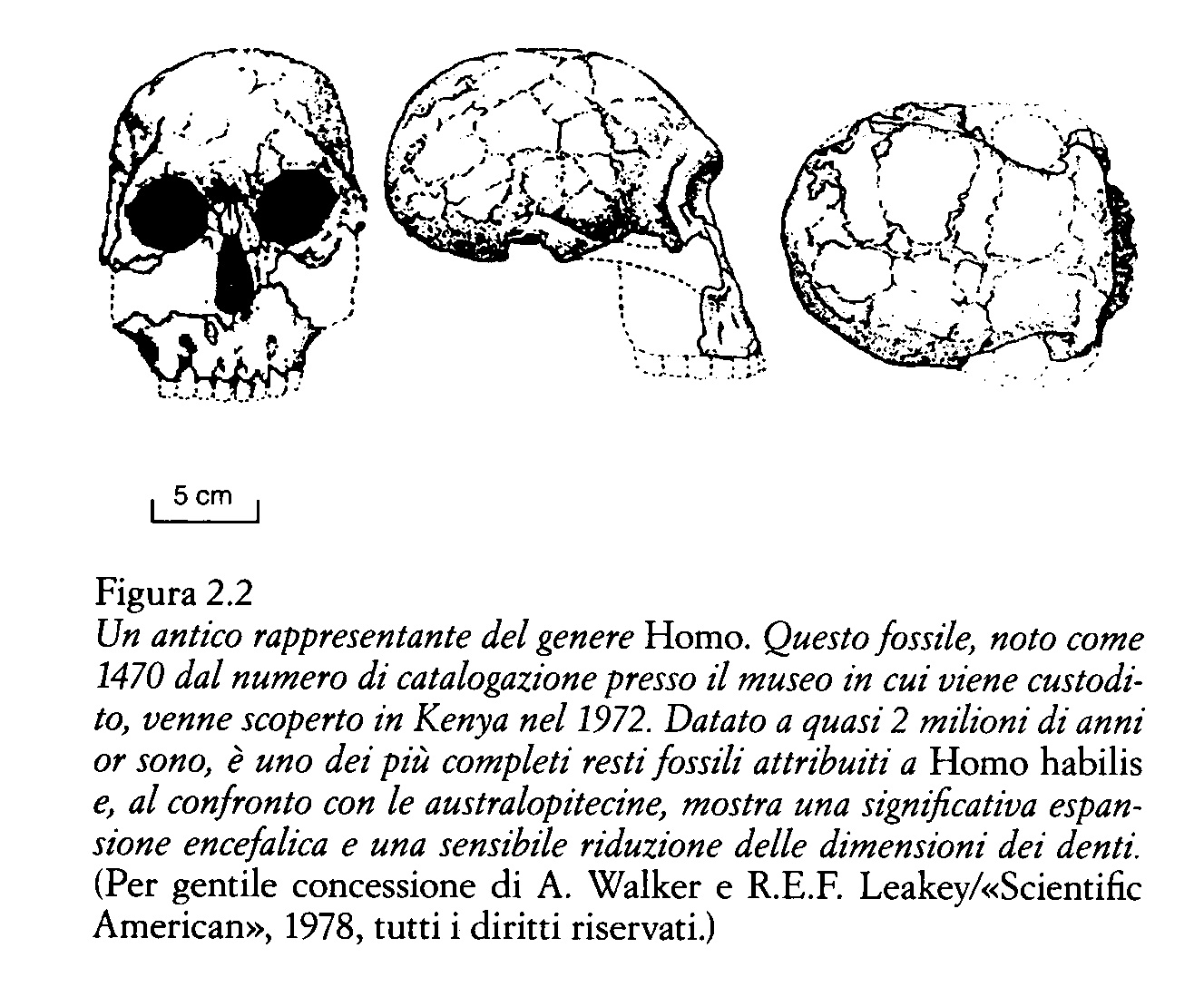

La storia dell'evoluzione umana sembrò complicarsi un anno dopo la scoperta di Zinj, quando, sempre nella gola di Olduvai, mio fratello Jonathan trovò un frammento di cranio di un altro tipo di ominide. La relativa sottigliezza dell'osso indicava che questo individuo era di costituzione un po' meno robusta di ogni altra australopitecina nota. Anche i molari erano meno massicci, ma ciò che più colpiva era il volume endocranico, superiore del 50 per cento. Mio padre concluse che, sebbene le australopitecine facessero parte dell'ascendenza umana, questo nuovo reperto rappresentava un membro della lunga linea evolutiva che avrebbe dato luogo all'uomo attuale. Fra lo scalpore generale e le obiezioni sollevate dai suoi colleghi, Louis decise di denominarlo Homo habilis, facendone il primo e più antico membro del genere Homo fino ad allora conosciuto. (Il nome Homo habilis, «uomo capace di usare le mani con destrezza», gli fu suggerito da Raymond Dart, e si ispirava all'ipotesi che questa specie sapesse foggiare strumenti.)

Lo scalpore suscitato dal ritrovamento era dovuto, per certi aspetti, a considerazioni forse poco comprensibili ai non iniziati, una delle quali era che, per poter ascrivere il nuovo fossile al genere Homo, Louis aveva dovuto modificarne la definizione. Fino ad allora, la definizione di genere universalmente accettata - a suo tempo proposta dall'antropologo britannico sir Arthur Keith - stabiliva che la capacità endocranica di un rappresentante di Homo dovesse essere uguale o superiore a 750 cm3, un valore intermedio fra quello dell'uomo attuale e quello delle scimmie antropomorfe attuali assurto al rango di «Rubicone cerebrale». Louis riteneva che il nuovo cranio di Olduvai, nonostante la sua capacità di soli 650 cm3, fosse ugualmente da ascrivere a Homo perché di aspetto più umano (vale a dire meno robusto) di quello delle australopitecine. Egli propose quindi di abbassare il Rubicone cerebrale a 600 cm3. Senza dubbio, questa tattica rese ancora più acceso il già vivace dibattito suscitato dalla scoperta, ma dopo qualche tempo la nuova definizione venne accettata. (In seguito risultò che un valore medio di 650 cm3 è un po' basso per un individuo adulto della specie Homo habilis, e che 800 cm3 è una misura più realistica.)

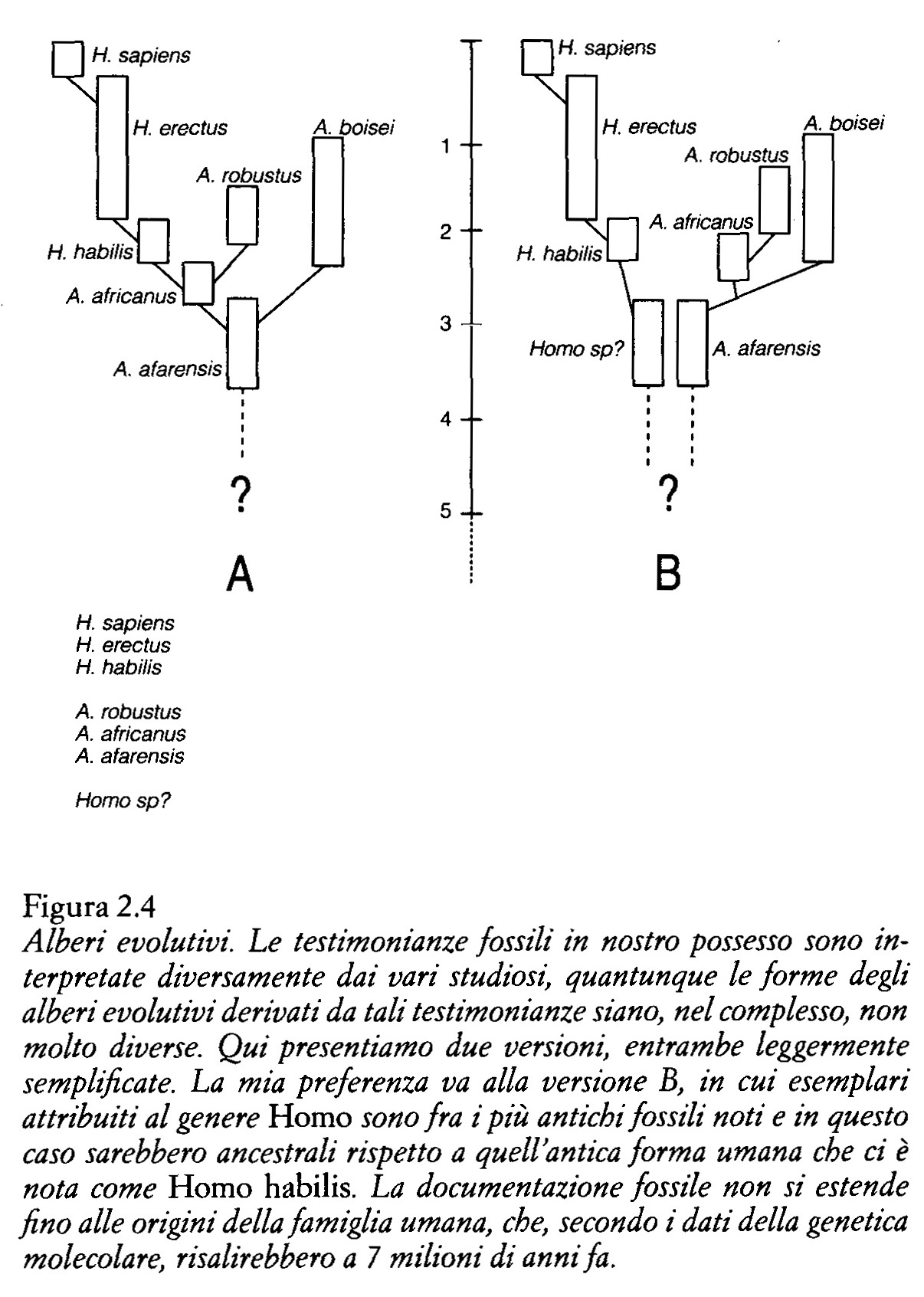

Ma al di là delle diatribe sulle denominazioni scientifiche, l'importante, qui, è che il modello evolutivo emerso inseguito agli ultimi ritrovamenti constava sostanzialmente di due antichi tipi umani: uno con encefalo piccolo e molari grossi (valido per tutte le specie australopitecine) e uno con encefalo sviluppato e molari più piccoli (applicabile a Homo). In entrambi i casi si trattava di antropomorfe bipedi dall'aspetto scimmiesco, ma era evidente che nell'evoluzione di Homo era accaduto qualcosa di straordinario. La natura di questo «qualcosa» verrà approfondita nel prossimo capitolo. In ogni caso, la configurazione attribuita alla filogenesi dell'uomo a questo punto della sua evoluzione - intorno a 2 milioni di anni or sono - era molto semplice, poiché vi erano solo due rami principali: quello delle specie australopitecine, che si sarebbe estinto entro un milione di anni fa, e quello di Homo, che avrebbe condotto all'uomo attuale.

Gli studiosi della documentazione fossile sanno che, quando una nuova specie si evolve con un nuovo adattamento, accade spesso che nei pochi milioni di anni successivi si registri una proliferazione di nuove specie che mostrano aspetti diversi di quell'adattamento iniziale, un meccanismo noto come «radiazione adattativa». L'antropologo Robert Foley della Cambridge University ha calcolato che se l'evoluzione delle antropomorfe bipedi avesse seguito il modello consueto di radiazione adattativa, fra l'epoca di origine del gruppo (circa 7 milioni di anni fa) e oggi sarebbero dovute emergere almeno sedici specie. Il nostro albero sarebbe stato costituito da un «tronco» (la specie iniziale) da cui si sarebbero distaccati nuovi rami che, col tempo, si sarebbero prima evoluti e poi ridotti fino all'estinzione della specie, lasciando un unico ramo vitale, quello di Homo sapiens. Ma questa raffigurazione concorda con i dati forniti dalla documentazione fossile?

Per parecchio tempo dopo l'accettazione di Homo habilis si ritenne che 2 milioni di anni or sono fossero esistite tre specie australopitecine e una del genere Homo. Ci saremmo potuti aspettare, invece, che a questo punto dell'evoluzione umana il nostro albero genealogico fosse densamente popolato, e l'idea che vi fossero solo quattro specie fra loro coeve apparve un po' deludente. In realtà le nuove scoperte e ipotesi degli ultimi anni indicano in modo sempre più evidente che in quel periodo convissero in stretto contatto almeno quattro specie australopitecine e da due a tre specie di Homo. Questo quadro è tutt'altro che completo, ma è quello dipinto dai biologi presupponendo che le specie umane seguissero lo stesso modello degli altri grandi mammiferi (e non abbiamo motivo di ritenere che a quel punto della nostra evoluzione le cose stessero diversamente). Ma gli interrogativi sono: che cosa era accaduto prima di 2 milioni di anni fa? Di quanti rami era composto il nostro albero genealogico, e qual era la loro disposizione?

Come abbiamo già detto, la documentazione fossile si fa più rara oltre 2 milioni di anni or sono e quasi inesistente oltre 4 milioni di anni. I più antichi fossili umani provengono tutti dall'Africa orientale. Sulla sponda orientale del lago Turkana abbiamo ritrovato un osso lungo di arto superiore, un frammento di articolazione della mano, frammenti di mascellari e alcuni denti, tutti datati a circa 4 milioni di anni or sono; l'antropologo americano Donald Johanson e i suoi collaboratori hanno recuperato un osso lungo di arto inferiore di età comparabile dalla regione del fiume Awash, in Etiopia. Questo materiale è troppo scarso per poterci offrire un quadro delle prime fasi dell'evoluzione umana. Tuttavia riguardo a un periodo tanto avaro di testimonianze esiste un'eccezione, rappresentata dalle ricche serie di fossili provenienti dalla regione di Hadar, in Etiopia, datate fra 3,9 e 3 milioni di anni or sono.

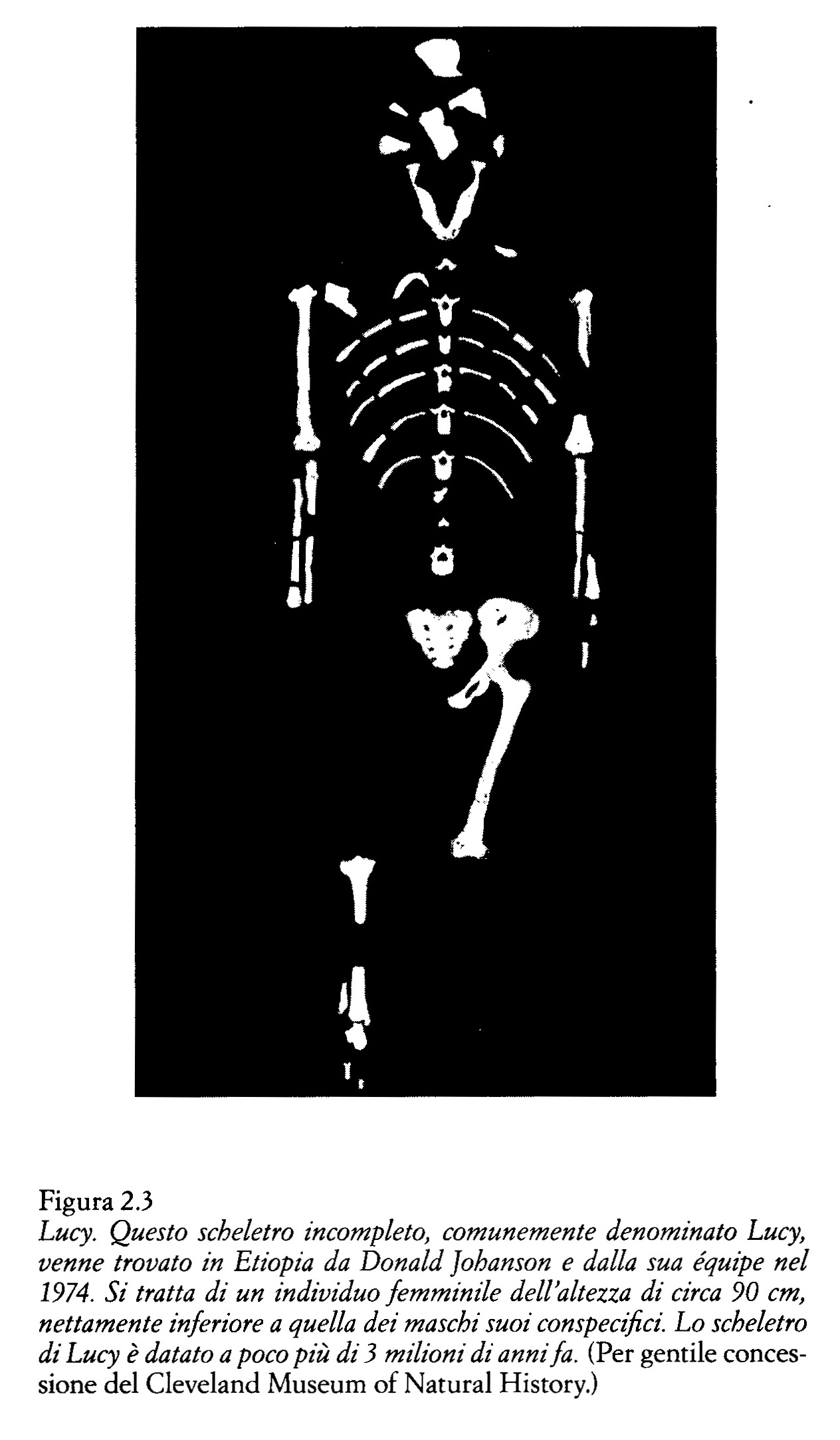

Alla metà degli anni Settanta un'équipe franco-americana guidata da Maurice Taieb e da Donald Johanson recuperò centinaia di interessanti resti fossili, compreso lo scheletro incompleto di un individuo femminile di taglia molto piccola che in seguito divenne noto col nome di Lucy. Questa, che alla morte era pienamente adulta, aveva una statura di circa 90 cm e, con le sue braccia lunghe e le gambe corte, mostrava un'architettura scheletrica che ricorda quelle delle antropomorfe. Altri fossili recuperati dalla stessa area indicavano che non solo erano esistiti individui coevi di Lucy la cui statura superava invece 150 cm, ma che sotto alcuni aspetti - le dimensioni e la morfologia dei denti, lo spiccato prognatismo - essi apparivano ancora più scimmieschi degli ominidi vissuti in Africa meridionale e orientale circa un milione di anni dopo: proprio ciò che ci aspetteremmo di trovare a mano a mano che ci avviciniamo al punto di divergenza del ramo evolutivo umano.

Quando vidi per la prima volta i fossili di Hadar ebbi la sensazione che essi rappresentassero almeno due specie, ma forse anche di più. Ritenevo probabile che la diversità di specie osservata nei reperti datati a circa 2 milioni di anni derivasse da un'analoga diversità riscontrata in reperti di un milione di anni prima che comprendevano specie di Australopithecus e di Homo. Nella loro interpretazione iniziale dei fossili, Taieb e Johanson sostennero la validità di questo modello dell'evoluzione umana. Ma poi lo stesso Johanson intraprese nuove analisi con Tim White della University of California, Berkeley, e in un articolo pubblicato nel gennaio 1979 dalla rivista «Science» essi proposero che i fossili di Hadar non rappresentassero diverse specie di uomo primitivo ma fossero da ascrivere a un unico taxon, che Johanson denominò Australopithecus afarensis. L'ampia variabilità nella taglia corporea, che in precedenza era stata considerata come un'indicazione della presenza di più specie, ora veniva semplicemente interpretata come manifestazione di dimorfismo sessuale. Secondo tale interpretazione, tutti gli ominidi successivi sarebbero discesi da quest'unica specie. Molti colleghi rimasero sorpresi dinanzi a un'affermazione tanto audace, e ne seguì un acceso dibattito durato diversi anni.

Sebbene ora parecchi antropologi ritengano probabile che l'interpretazione di Johanson e White sia corretta, io continuo a pensare il contrario, e per due buone ragioni. Innanzitutto, la differenza di taglia corporea e la variabilità anatomica rivelate dai fossili di Hadar sono troppo ampie perché essi possano rappresentare una singola specie, mentre è ragionevole attribuirli a due o più. In secondo luogo, l'interpretazione in sé non ha senso biologico. Se l'uomo si originò 7 milioni di anni or sono, o anche soltanto 5, sarebbe veramente inconsueto che una singola specie esistente circa 3 milioni di anni fa fosse ancestrale rispetto a tutte le successive. Non si può affermare che questa sia la configurazione tipica di una radiazione adattativa, e, a meno di non avere buoni motivi per pensare il contrario, dobbiamo ritenere che l'evoluzione umana abbia seguito il modello comune a tutti gli altri organismi.

L'unica soluzione soddisfacente per tutti sarebbero stati la scoperta e lo studio di altri fossili, più antichi di 3 milioni di anni, il che apparve possibile all'inizio del 1994. A partire dal 1990, dopo circa quindici anni di lontananza - per ragioni politiche - dai ricchi siti fossiliferi della regione di Hadar, Johanson e i suoi collaboratori poterono organizzare tre spedizioni. I loro sforzi furono premiati da grandi successi, consistenti nel recupero di ben cinquantatré resti fossili fra cui il primo cranio completo. Il modello riferito a questo periodo di tempo e già osservato in precedenza - l'ampia varietà di taglia corporea - venne non solo confermato ma, addirittura, i limiti della variabilità vennero estesi dai nuovi reperti. Come interpretare questo fatto? Avrebbe risolto la divergenza di opinione fra chi pensava che i reperti rappresentassero più specie e chi riteneva che ne rappresentassero una sola?

Sfortunatamente no. Coloro che avevano interpretato la variabilità in termini di differenza di statura fra maschi e femmine della stessa specie videro nei nuovi fossili una conferma della loro teoria. Quelli secondo i quali una così ampia differenza di taglia non poteva che indicare l'appartenenza a specie diverse interpretarono i nuovi fossili in questo senso. La configurazione del nostro albero evolutivo prima di 2 milioni di anni fa deve quindi essere considerata una questione insoluta.

La scoperta dello scheletro incompleto di Lucy, avvenuta nel 1974, sembrò offrire i primi elementi per la comprensione del grado di adattamento anatomico per la locomozione bipede in un antico ominide. Per definizione, la prima specie ominide evolutasi circa 7 milioni di anni or sono non poteva essere simile che a una scimmia antropomorfa bipede. Ma fino al ritrovamento dello scheletro di Lucy gli antropologi non avevano posseduto alcuna prova tangibile di bipedismo in una specie umana più antica di 2 milioni di anni. Le ossa della pelvi, dell'arto inferiore e del piede di Lucy avrebbero potuto fornire una testimonianza decisiva.

Dalla morfologia della pelvi e dall'angolo formato dal femore con l'articolazione del ginocchio risulta evidente che Lucy e le specie coeve erano adattate, in qualche modo, alla locomozione bipede. Queste caratteristiche anatomiche, infatti, erano molto più simili a quelle umane che a quelle delle scimmie antropomorfe. Di fatto, Owen Lovejoy, che portò a termine il primo studio anatomico dei reperti, concluse che la locomozione bipede della specie cui Lucy apparteneva non aveva nulla di diverso dal nostro attuale modo di camminare. Ovviamente non tutti furono d'accordo. Jack Stern e Randall Susman, due anatomisti della State University of New York, Stony Brook, offrirono una diversa interpretazione di Lucy: «Essa presenta una combinazione delle caratteristiche di un animale che ha percorso l'intero cammino evolutivo verso l'acquisizione del più completo bipedismo, ma che, al contempo, ha conservato la struttura scheletrica che gli consente un efficiente arrampicamento sugli alberi per cercarvi il cibo, per dormire o per mettersi al riparo dai predatori».

Una delle testimonianze conclusive addotte da Stern e Susman fu l'architettura del piede di Lucy, le cui ossa sono un po' curve, come si osserva nel piede delle antropomorfe: un adattamento che poteva facilitare l'arrampicamento sugli alberi. Lovejoy ha respinto l'interpretazione dei due anatomisti affermando che le ossa curve del piede erano semplicemente un vestigio evolutivo del passato «scimmiesco» di Lucy, e per più di un decennio i due schieramenti continuarono a difendere tenacemente le rispettive opinioni. Poi, all'inizio del 1994, sembrò che nuove testimonianze - di cui alcune provenienti da una fonte del tutto inaspettata - potessero far pendere la bilancia.

Innanzitutto, Johanson e i suoi collaboratori riferirono la scoperta di un'ulna e un omero datati a circa 3 milioni di anni, che attribuirono ad Australopithecus afarensis. L'individuo cui erano appartenuti era certamente di costituzione molto robusta, e le sue ossa del braccio presentavano alcune caratteristiche che ricordavano l'anatomia dello scimpanzé, mentre altre erano del tutto diverse. Commentando la scoperta, Leslie Aiello, antropologa dello University College (Londra), scrisse sulla rivista «Nature»: «la morfologia a mosaico dell'ulna di A. afarensis unitamente alla possente muscolatura e all'omero robusto sarebbero state caratteristiche ideali per una creatura che si arrampicava sugli alberi ma che, quando camminava al suolo, stava eretta su due gambe». Questa descrizione, che io condivido, è congruente con l'interpretazione di Stern e Susman e non con quella di Lovejoy.

Un sostegno ancora più autorevole ci proviene da una recente applicazione della tomografia computerizzata (Tac) allo studio dei dettagli dell'architettura dell'orecchio interno di questi antichi membri della famiglia umana. Nell'orecchio interno si osservano tre canali semicircolari - due orientati verticalmente e uno orizzontalmente - che descrivono tre archi perpendicolari fra loro e svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio. In occasione di un convegno antropologico svoltosi nell'aprile 1994, Fred Spoor della University of Liverpool ha messo a confronto i canali semicircolari dell'uomo e delle scimmie antropomorfe, constatando che i due verticali sono significativamente più grandi nell'uomo, una diversità che Spoor interpreta come un adattamento ai più complessi problemi di equilibrio che una specie bipede deve affrontare. Ma com'erano a questo riguardo le prime specie umane?

Le sue osservazioni furono realmente sorprendenti. In tutte le specie del genere Homo l'architettura dell'orecchio interno è identica a quella dell'uomo attuale, mentre in tutte le specie di Australopithecus i canali semicircolari sono simili a quelli delle scimmie antropomorfe. Ciò significa che la locomozione delle australopitecine era quella delle antropomorfe attuali, cioè quadrupede? La struttura della pelvi e dell'arto inferiore depone contro questa conclusione, e altrettanto si può dire della sorprendente scoperta compiuta da mia madre nel 1976: una serie di orme fossili che rassomigliavano moltissimo a orme di piede umano ed erano state impresse su uno strato di ceneri vulcaniche intorno a 3,75 milioni di anni or sono. Ma se è vero che l'architettura dell'orecchio interno può servire a indicare l'abituale postura e modalità di locomozione, ne consegue che le australopitecine, al contrario di quanto Lovejoy ha sempre sostenuto, non camminavano esattamente come voi e me.

Sembrerebbe che nel proporre la propria interpretazione Lovejoy volesse far apparire gli ominidi pienamente umani sin dall'inizio, una tendenza di cui ho già parlato nel presente capitolo. Io, invece, non ho difficoltà ad accettare l'idea che un nostro progenitore fosse caratterizzato da un comportamento scimmiesco e che gli alberi avessero una grande importanza per la sua sopravvivenza. Noi siamo scimmie bipedi, e vedere questa constatazione riflessa nel modo di vita dei nostri progenitori non dovrebbe stupirci.

Ma ora è venuto il momento di passare dalle ossa ai manufatti litici, cioè alla più tangibile testimonianza del comportamento dei nostri progenitori. Gli scimpanzé utilizzano abitualmente strumenti, poiché si servono di bastoncini per pescare le termiti, di foglie come spugne e di sassi per rompere il guscio delle noci. Ma, almeno fino a ora, non si è mai osservato uno scimpanzé che, nel suo ambiente naturale, si costruisse un utensile di pietra. L'uomo iniziò a fabbricarsi strumenti dal bordo tagliente circa 2,5 milioni di anni fa percuotendo una pietra con un'altra, e in tal modo avviò una lunga tradizione tecnologica che ci ha aiutato a far luce sull'evoluzione umana.

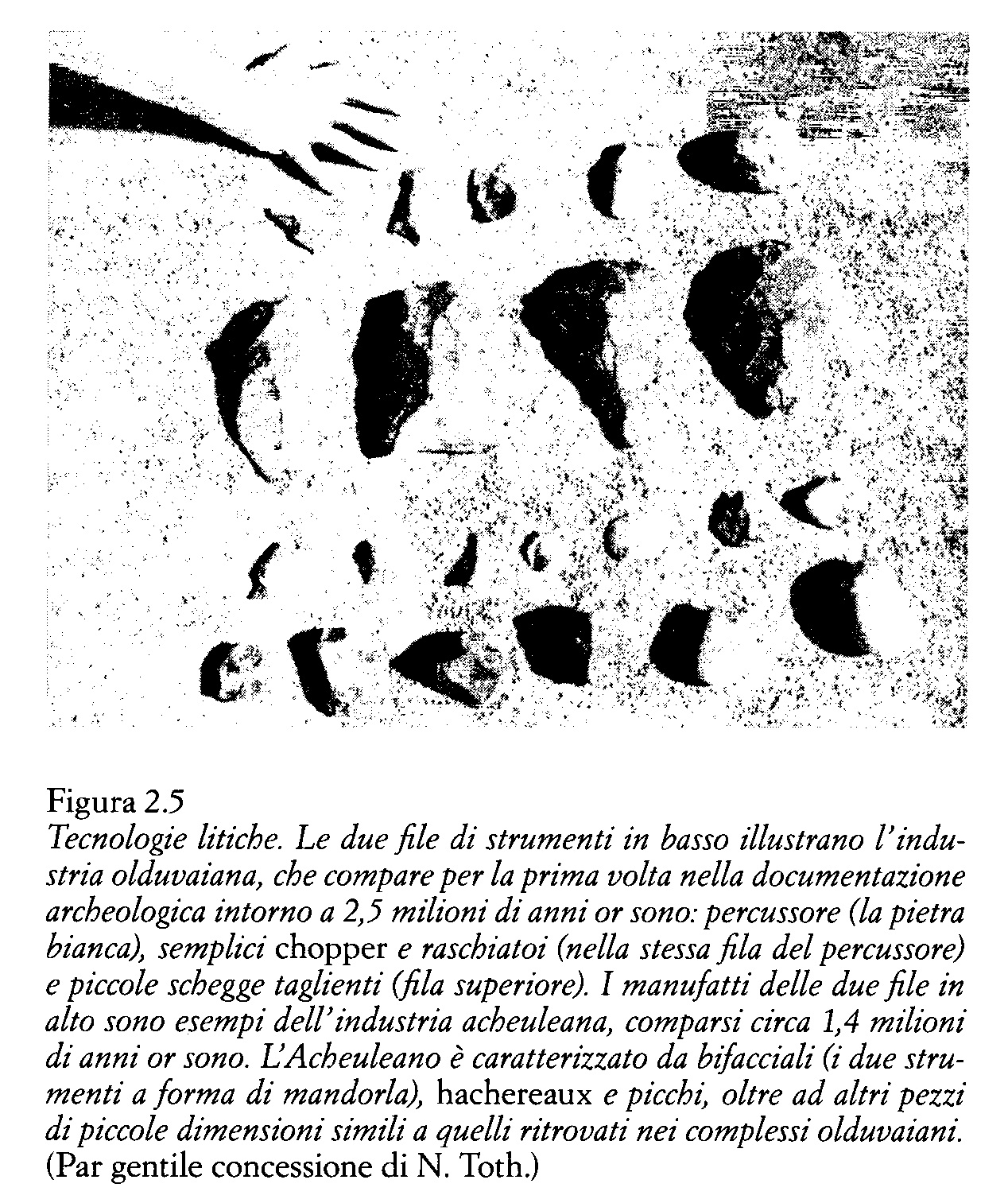

I più antichi strumenti erano costituiti da piccole schegge ottenute colpendo una pietra, solitamente un pezzo di lava, con un percussore. Le schegge che si staccavano, lunghe circa 2,5 cm, erano sorprendentemente taglienti e, sebbene apparentemente semplici, servivano a molti usi. Noi sappiano tutto questo perché Lawrence Keeley della University of Illinois e Nicholas Toth della Indiana University hanno analizzato al microscopio una dozzina di schegge provenienti da un sito a est del lago Turkana datate a 1,5 milioni di anni, cercando tracce di uso. Essi identificano diversi tipi di abrasione indicanti che alcune erano state utilizzate per tagliare carne, altre per tagliare legno e altre ancora per tagliare vegetali teneri, come l'erba. Quando in un sito troviamo schegge litiche sparse qua e là, dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione per figurarci le attività complesse che vi si svolgevano, perché i resti in sé sono incompleti: la carne, il legno, l'erba non ci sono più. Anche se oggi abbiamo davanti agli occhi solo qualche frammento litico, possiamo immaginare un semplice accampamento sulla riva di un fiume, dove un gruppo familiare umano macellava un animale all'ombra di una struttura di rami sottili e flessibili ricoperta di canne.

I più antichi complessi di strumenti risalgono a 2,5 milioni di anni or sono e, oltre alle schegge, comprendono grossi manufatti come chopper, raschiatoi e numerose forme poliedriche. Nella maggior parte dei casi anche questi strumenti sono prodotti mediante il distacco di schegge da un blocco di lava. Mary Leakey trascorse parecchi anni a Olduvai, studiando questa prima tecnologia - che ha preso il nome di Olduvaiano - e così facendo gettò i fondamenti dell'archeologia africana del periodo più antico.

La ricostruzione sperimentale di strumenti litici a cui Nicholas Toth si è dedicato lo ha indotto a ritenere che i più antichi costruttori non avessero in mente la forma specifica del manufatto finito, o, se preferite, non ne possedessero un «modello mentale». È più probabile, invece, che la forma finale fosse determinata da quella del materiale scelto. L'industria olduvaiana - l'unica tecnologia nota fino a circa 1,4 milioni di anni fa - era intrinsecamente opportunistica.

Una questione interessante riguarda le capacità cognitive implicate dalla produzione dei manufatti olduvaiani. Chi li foggiava vi impiegava risorse mentali pari a quelle delle scimmie antropomorfe, ma utilizzandole in modo differente? Oppure la loro costruzione richiedeva un'intelligenza superiore? Il cervello dei loro artefici era una volta e mezzo quello delle antropomorfe, e la validità dell'ultima supposizione sembrerebbe ovvia. Ma qualcuno non è d'accordo: Thomas Wynn, archeologo della University of Colorado, e William McGrew, primatologo della University of Stirling, Scozia. Essi hanno analizzato determinate capacità di manipolazione delle antropomorfe e in uno studio intitolato An Ape's View of the Oldowan, pubblicato nel 1989, hanno concluso: «Tutti i concetti spaziali necessari per costruire uno strumento olduvaiano sono presenti nella mente di una scimmia antropomorfa. Anzi, è probabile che la capacità di apprezzamento spaziale precedentemente descritta sia propria di tutte le grandi antropomorfe. Gli artefici degli strumenti olduvaiani, di conseguenza, non possono essere considerati depositari di capacità uniche».

Un'affermazione sorprendente, se non altro perché ho assistito ai tentativi, coronati da successi molto modesti, di chi credeva di poter riprodurre manufatti «dell'età della pietra» semplicemente battendo due sassi l'uno contro l'altro. No, non è così semplice. Nicholas Toth ha trascorso molti anni perfezionando le tecniche litiche, e ora ha una buona padronanza delle leggi meccaniche che regolano il distacco delle schegge. Per poter lavorare proficuamente occorre scegliere una roccia che presenti una data forma e un certo angolo in corrispondenza del quale dare il primo colpo, il cui stesso movimento richiede una grande pratica perché bisogna calibrare bene la forza e il punto preciso d'impatto. «E evidente che gli esseri protoumani che iniziarono a costruire strumenti avevano una buona conoscenza intuitiva dei rudimenti della tecnologia litica» affermò Toth in uno scritto del 1985. «Non vi è dubbio che possedessero capacità mentali superiori a quelle delle scimmie antropomorfe» mi ha detto recentemente. «La manifattura di strumenti richiede l'uso coordinato di capacità motorie e cognitive non trascurabili.»

Un esperimento che si sta conducendo presso il Language Research Center di Atlanta, Georgia, potrebbe gettare luce sulla questione. Per più di dieci anni la psicologa Sue Savage-Rumbaugh ha lavorato con uno scimpanzé pigmeo al fine di svilupparne le capacità di comunicazione. Toth si è recentemente unito alla ricerca e ha tentato di insegnare a Kanzi, lo scimpanzé, come scheggiare la pietra. Kanzi si è dimostrato innovativo ed è riuscito a produrre schegge affilate, ma fino a ora non è stato capace di riprodurre sistematicamente la tecnica usata dai più antichi artefici di strumenti. Questo, secondo me, significa che Wynn e McGrew si sbagliano, e che i nostri progenitori impiegavano capacità cognitive superiori a quelle delle antropomorfe attuali.

Resta comunque vero che i più antichi manufatti rinvenuti, attribuiti all'Olduvaiano, erano semplici e opportunistici. Circa 1,4 milioni di anni fa comparvero in Africa nuovi complessi litici ascritti a un'industria che gli archeologi denominarono Acheuleano dal sito di Saint-Acheul, nella Francia settentrionale, dove questi strumenti erano stati rinvenuti per la prima volta in versione più tardiva. Per la prima volta nella preistoria umana, con l'Acheuleano abbiamo la testimonianza del fatto che il costruttore possedeva un modello mentale di ciò che intendeva produrre: aveva, cioè, la capacità di predeterminare la forma che avrebbe dato alla materia prima. Lo strumento che ci ha ispirato questa intuizione è il bifacciale, la cui forma a mandorla può essere ottenuta solo con l'impiego di grandi capacità e di molta pazienza. Toth e altri sperimentatori dovettero esercitarsi per parecchi mesi prima di riuscire a produrre bifacciali della stessa qualità di quelli che compongono la documentazione archeologica dell'Acheuleano.

La comparsa dei bifacciali segue quella di Homo erectus, che si ritiene discendente di Homo habilis e progenitore di Homo sapiens. Come vedremo nel capitolo seguente, è ipotizzabile che gli artefici dei bifacciali appartenessero alla specie Homo erectus, il cui encefalo era molto più grande di quello del suo precursore.

La scoperta della tecnica di produzione di schegge affilate segnò una svolta nell'evoluzione umana mettendo a portata di mano tipi di cibo precedentemente inaccessibili. Una semplice scheggia, come Toth ha dimostrato in diverse occasioni, è un efficiente strumento con cui si può tagliare anche la pelle più spessa e dura per raggiungere la carne. Sia che fossero cacciatori sia che si limitassero a cercare animali morti, gli uomini che fabbricavano e utilizzavano questi semplici strumenti litici poterono procurarsi una nuova fonte energetica, le proteine animali. In questo modo poterono non solo estendere il territorio percorso per procacciarsi il cibo, ma anche accrescere le proprie possibilità di riproduzione. Il processo riproduttivo, infatti, comporta elevati investimenti energetici che l'apporto proteico dato dalla carne rese possibili.

Com'è ovvio, un vecchissimo interrogativo che antropologi e archeologi si sono sempre posti riguarda gli artefici dei manufatti. Questi compaiono nella documentazione archeologica in concomitanza con diverse specie di australopitecine e probabilmente anche con diverse specie del genere Homo. Come distinguere i loro autori? Non è facile. Se avessimo trovato degli antichi strumenti associati soltanto con resti fossili di Homo e mai con resti di australopitecine, avremmo potuto dedurne che il costruttore fu Homo, ma la situazione non è così nettamente delineata. Randall Susman, dallo studio dell'anatomia di quelle che egli ritiene possano essere ossa della mano di Australopithecus robustus provenienti da un sito sudafricano, ha dedotto che questa specie aveva capacità di manipolazione sufficienti a costruire strumenti, ma non abbiamo modo di sapere se lo facesse realmente.

Io penso che dovremmo cercare la spiegazione più semplice. La documentazione ci informa che dopo un milione di anni fa esistevano solo specie del genere Homo, e sappiamo inoltre che gli individui a esse appartenenti sapevano fabbricare strumenti litici. Fino, a quando non avremo buoni motivi per supporre il contrario sembra ragionevole concludere che solo Homo ebbe questa capacità. È evidente che le specie australopitecine e quelle di Homo avevano evoluto adattamenti diversi, e forse gran parte di questa diversità fu determinata proprio dal fatto che l'alimentazione dei rappresentanti del genere Homo comprendeva una certa quantità di carne. E quindi probabile che l'abilità di fabbricare strumenti - necessari a chi consumava carne ma non a chi si nutriva di cibo vegetale - facesse parte del bagaglio culturale umano.

Con lo studio dei manufatti provenienti da siti del Kenya e con la loro ricostruzione sperimentale, Toth ha compiuto un'importante e affascinante scoperta: i loro artefici erano prevalentemente destrimani, come lo è l'uomo attuale. Sebbene le scimmie antropomorfe possano mostrare una preferenza individuale per l'uso o della mano destra o della mano sinistra, non è stata osservata alcuna preferenza prevalente a livello di specie. L'uomo attuale, sotto questo aspetto, si distingue da tutti gli altri primati. La scoperta di Toth ci ha aiutato a fare luce su un importante aspetto della nostra evoluzione: circa 2 milioni di anni fa il cervello dei membri del genere Homo era già molto somigliante al modello pienamente umano, il nostro.