Gli antropologi sono sempre stati affascinati da particolari caratteristiche di Homo sapiens quali il linguaggio, l'alto grado di specializzazione tecnologica e la capacità di formulare giudizi etici. Uno dei più significativi cambiamenti avvenuti in campo antropologico negli ultimi anni è stato il riconoscimento del fatto che, nonostante queste caratteristiche, la nostra parentela con le grandi antropomorfe africane, è davvero molto stretta. Come si è giunti a questa importante conclusione? Nel presente capitolo esporrò come le idee di Charles Darwin sulla particolare natura dell'uomo primordiale abbiano influenzato gli antropologi per più di un secolo e come la ricerca recente abbia rivelato la nostra prossimità alle antropomorfe africane, imponendoci una visione molto diversa del nostro posto nella natura.

Nel 1859, nel suo L'origine delle specie, Darwin evitò con cura di riferire le implicazioni della teoria evoluzionistica all'essere umano. Nelle edizioni successive venne aggiunta una cauta affermazione: «Molta luce sarà fatta sull'origine dell'uomo e sulla sua storia». Ne L'origine dell'uomo, pubblicato nel 1871, egli riprese questa breve affermazione e, affrontando quello che era ancora un tema estremamente delicato, eresse due solidi pilastri a sostegno della struttura teorica dell'antropologia. Il primo riguardava il luogo della comparsa dei primi uomini (inizialmente gli credettero in pochi, ma aveva ragione) e il secondo la modalità, o forma, di tale evoluzione. La versione di Darwin sulle modalità della nostra evoluzione dominò la paleoantropologia fino a tempi molto recenti, ma si dimostrò sbagliata.

La culla dell'umanità, sosteneva Darwin, è l'Africa. Il suo ragionamento era semplice:

In ogni grande regione del mondo i mammiferi viventi sono in stretta relazione con le specie estinte della stessa zona. È quindi probabile che l'Africa fosse inizialmente abitata da scimmie ora estinte, strettamente affini al gorilla e allo scimpanzé. Poiché queste due specie sono le più vicine all'uomo, è alquanto più probabile che i nostri più antichi progenitori abitassero sul continente africano che non altrove.

Non bisogna dimenticare che quando Darwin scrisse queste parole non erano ancora stati trovati resti fossili dei primi uomini, e la sua conclusione era quindi interamente basata sulla teoria evoluzionistica. Al tempo di Darwin gli unici fossili umani noti appartenevano all'uomo di Neandertal e provenivano dall'Europa, dunque rappresentavano uno stadio piuttosto avanzato della nostra evoluzione.

Gli antropologi avversarono decisamente la sua ipotesi, anche perché l'Africa tropicale era guardata con disprezzo colonialistico: il Continente Nero non poteva essere il luogo di origine di una creatura così nobile come Homo sapiens. Con la scoperta di nuovi fossili umani avvenuta alla fine del secolo in Europa e in Asia, l'idea dell'origine africana dell'uomo divenne sempre più oggetto di scherno. Questo atteggiamento prevalse per decenni. Nel 1931, quando mio padre confidò ai suoi amici della Cambridge University che stava progettando di andare a cercare le origini dell'uomo nell'Africa orientale, essi fecero pressione perché si concentrasse invece sull'Asia. La convinzione di Louis Leakey era in parte basata sulle tesi di Darwin e in parte, senza dubbio, sul fatto che era nato e cresciuto in Kenya. Louis ignorò il parere degli studiosi di Cambridge e proseguì nel suo intento di dimostrare che l'Africa orientale è una regione di importanza vitale per lo studio dei primi passi della nostra evoluzione. Ora che nel continente sono stati scoperti numerosissimi resti fossili di antiche forme umane, la veemenza del sentimento antiafricano manifestato dagli antropologi ci sembra un fatto curioso. Questo episodio serve a ricordare che spesso gli scienziati sono guidati più dalle emozioni che dalla ragione.

La seconda importante conclusione a cui giunse Darwin ne L'origine dell'uomo fu che le principali caratteristiche distintive del genere umano - il bipedismo, la tecnologia e l'eccezionale accrescimenti cerebrale - si evolsero in relazione reciproca. Egli scrisse:

Se è un vantaggio per l'uomo stare eretto sui piedi e avere le mani e le braccia libere - del che non può esservi alcun dubbio - per il suo successo nella battaglia per la vita, allora non posso scorgere nessuna ragione per cui non debba essere stato vantaggioso per i progenitori dell'uomo assumere sempre più la posizione eretta e divenire bipedi. Le loro mani e.le loro braccia non sarebbero potute diventare tanto perfette da poter fabbricare armi o da scagliare pietre o lance con mira esatta finché le avessero usate abitualmente per sostenere il peso del corpo o finché fossero specificamente strutturate per salire sugli alberi.

In questo passo Darwin sostiene che lo sviluppo del nostro particolare modo di locomozione è direttamente legato alla fabbricazione di armi litiche. Ma egli andò oltre e collegò questi cambiamenti evolutivi alla comparsa dei canini, che nell'uomo sono insolitamente piccoli rispetto a quelli lunghi e appuntiti delle antropomorfe. «I primi antenati dell'uomo probabilmente furono forniti di grandi canini» scrisse ne L'origine dell'uomo «ma acquistando gradualmente l'abitudine di usare pietre, bastoni o altri mezzi per combattere i loro nemici o rivali, avrebbero usato le mascelle e i denti sempre di meno. In questo modo le mascelle, insieme ai denti, si sarebbero ridotte di dimensione.»

Darwin sosteneva che queste creature capaci di brandire armi e di camminare erette iniziarono ad avere interazioni sociali più frequenti, che accrebbero la complessità dei loro processi mentali. E con l'accrescersi delle loro facoltà intellettive si affinavano anche quelle tecnologiche e sociali, cosa che a sua volta richiedeva un'intelligenza ancor maggiore. In questo modo, la variazione di un singolo carattere innescava quella di altri. L'ipotesi della «variazione correlativa» era in grado di dare uno scenario molto chiaro delle origini umane, e divenne fondamentale per lo sviluppo degli studi paleoantropologici.

Secondo questo scenario, l'uomo primordiale era più di un'antropomorfa bipede, poiché possedeva alcune apprezzabili caratteristiche che riconosciamo a Homo sapiens. Questa immagine era così forte e plausibile che per molto tempo gli antropologi vi poterono intessere intorno ipotesi fortemente persuasive. Ma un simile scenario non poggiava su basi scientifiche: se la differenziazione evolutiva fra l'uomo e le scimmie fosse stata un evento al contempo improvviso e remoto, allora fra noi e il resto della natura si sarebbe frapposta una notevole distanza: una versione gradita soprattutto a chi era convinto che Homo sapiens fosse una creatura fondamentalmente diversa dalle altre.

Questa convinzione era comune all'epoca di Darwin e continuò a esserlo fino a pochi decenni fa. Nel secolo scorso, per esempio, il naturalista inglese Alfred Russel Wallace, che aveva formulato una propria teoria della selezione naturale indipendentemente da Darwin, esitò poi ad applicarla a quegli aspetti della condizione umana cui attribuiamo maggior valore. Egli considerava l'uomo troppo intelligente, troppo raffinato, troppo complesso per essere il semplice prodotto della selezione naturale. Le popolazioni primitive di cacciatori-raccoglitori, si disse Wallace, probabilmente non avevano alcuna necessità biologica di possedere queste qualità, che quindi non si svilupparono. Nella creazione di un essere così speciale, di conseguenza, doveva essere intervenuto un evento soprannaturale. La sfiducia di Wallace nel potere della selezione naturale turbò profondamente l'animo di Darwin.

Anche il paleontologo scozzese Robert Broom, il cui lavoro pionieristico compiuto in Sudafrica fra il 1930 e il 1940 contribuì a provare che l'Africa fu la culla del genere umano, sostenne con fermezza l'unicità dell'uomo. Egli pensava che Homo sapiens fosse il prodotto ultimo dell'evoluzione e che il resto della natura fosse stato forgiato in funzione del suo benessere. Come Wallace, Broom riteneva che l'origine della nostra specie dovesse essere ricondotta a un evento soprannaturale.

Scienziati come Wallace e Broom si trovavano alle prese con forze conflittuali, l'una intellettuale e l'altra emotiva. Essi accettavano il fatto che, in ultima analisi, Homo sapiens provenisse dalla natura attraverso il processo evolutivo, ma la loro fede nella spiritualità, o essenza trascendente, dell'uomo li portava a costruire spiegazioni dell'evoluzione che permettessero di mantenere intatto il principio dell'unicità umana. La descrizione delle origini dell'umanità delineata da Darwin nel 1871, nel suo insieme conteneva proprio questo concetto. Anche se egli non invocò l'intervento soprannaturale, il suo scenario evolutivo vedeva una netta distinzione fra uomo e scimmie fin dall'inizio.

La spiegazione di Darwin rimase influente fino a poco più di dieci anni fa e, in pratica, fu la causa di una grande disputa sul luogo della comparsa dell'uomo. Descriverò brevemente l'incidente perché esemplifica bene il potere seduttivo dell'ipotesi darwiniana della variazione correlativa, oltre a segnare la fine del suo predominio sul pensiero antropologico.

Nel 1961 Elwyn Simons, a quel tempo professore della Yale University, pubblicò una memorabile relazione scientifica in cui annunciava che la prima specie ominide conosciuta era un animale di taglia piccola e di aspetto scimmiesco da lui denominato Ramapithecus. I suoi unici resti fossili noti al momento erano alcuni frammenti di mascellare rinvenuti nel 1932 in India da un giovane ricercatore della stessa università, G. Edward Lewis. Simons aveva osservato che i premolari e i molari di Ramapithecus - piatti, e non appuntiti come quelli delle antropomorfe - erano piuttosto somiglianti a quelli umani. I canini, inoltre, erano più corti e smussati. Secondo Simons, la ricostruzione del mascellare incompleto avrebbe dimostrato che esso aveva forma umana - cioè ad arco, con una leggera tendenza ad allargarsi verso la parte posteriore - e non a «U» come nelle antropomorfe attuali.

A questo punto David Pilbeam, un antropologo inglese della Cambridge University, raggiunse Simons alla Yale e insieme descrissero le presunte caratteristiche anatomiche umane del mascellare di Ramapithecus. Tuttavia, invece di limitarsi a questo ordine di considerazioni, essi ipotizzarono sulla base dei pochi frammenti in loro possesso che Ramapithecus avesse postura eretta e andatura bipede, che cacciasse e che vivesse in un ambiente sociale complesso. Il loro ragionamento era simile a quello di Darwin: la presenza di una presunta caratteristica umana (la morfologia dentaria) implicava l'esistenza di tutte le altre. Così quella che si pensava fosse la più antica specie ominide finì per essere considerata un animale culturale, cioè una versione primitiva dell'uomo moderno, e non la scimmia «aculturale» che era in realtà.

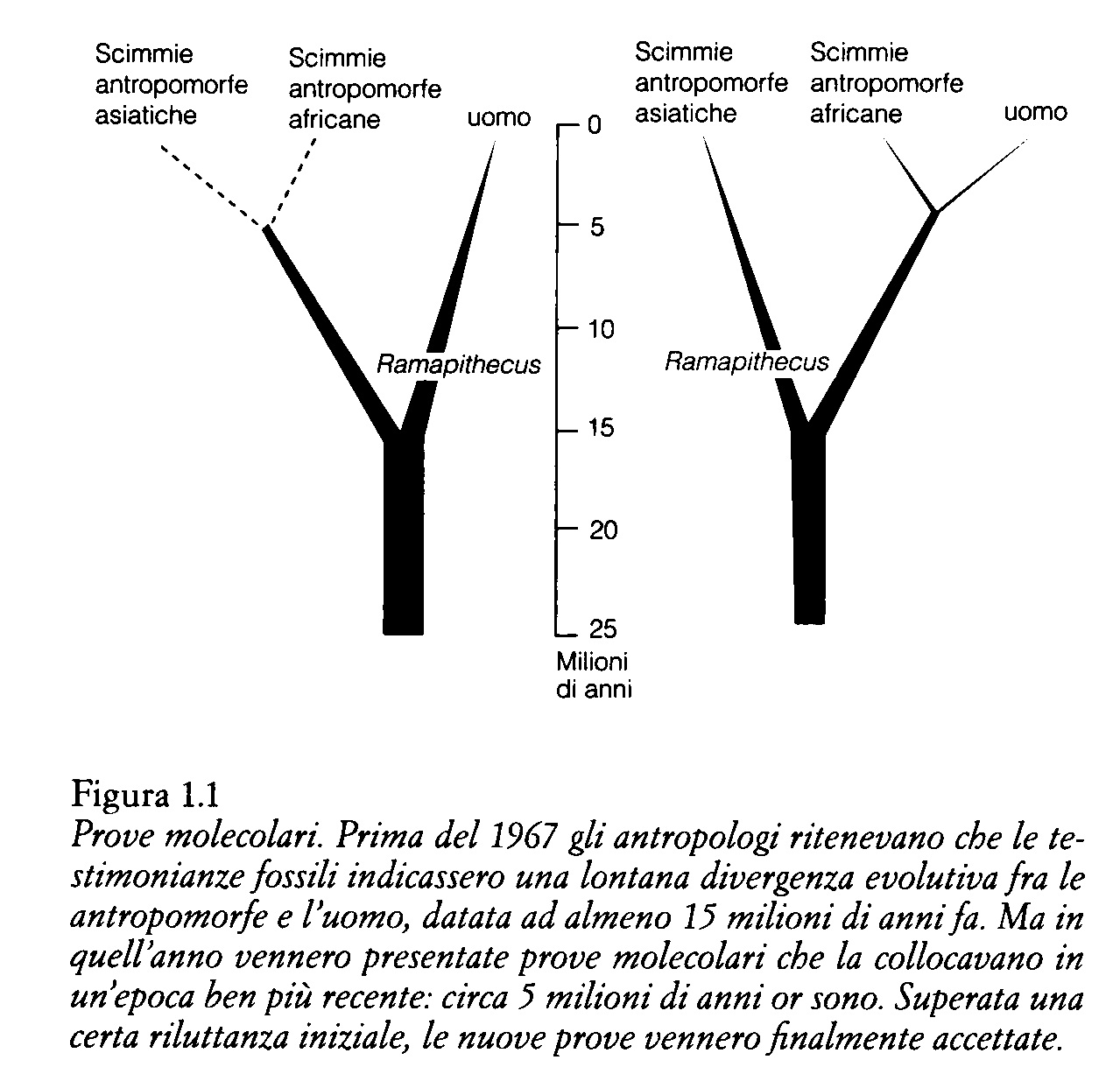

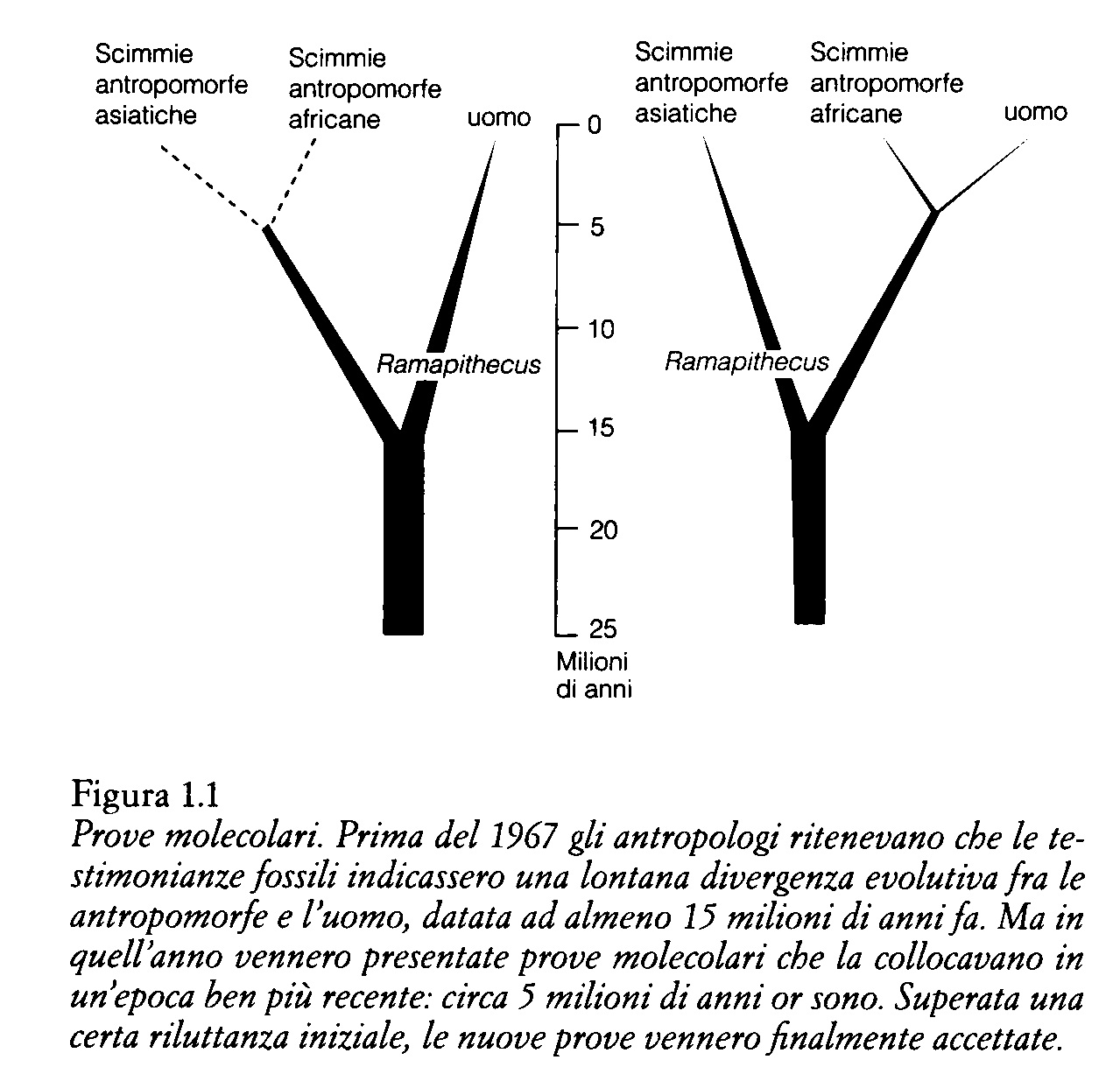

I sedimenti che racchiudevano i resti fossili originali di Ramapithecus erano antichi, come lo erano quelli che fornirono le successive scoperte in Asia e in Africa. Simons e Pilbeam conclusero quindi che le prime forme umane erano comparse almeno 15, e forse 30, milioni di anni fa, un'opinione accettata dalla gran maggioranza degli antropologi. Oltretutto l'ipotesi di un'origine così lontana stabiliva una distanza rassicurante fra l'uomo e il resto della natura, un concetto che molti accolsero con favore.

Verso la fine degli anni Sessanta, Allan Wilson e Vincent Sarich, due biochimici della University of California, Berkeley, giunsero a conclusioni molto diverse sull'epoca di divergenza della prima specie umana. Invece di lavorare sui fossili, essi confrontarono alcune proteine presenti nel sangue dell'uomo attuale e delle antropomorfe africane. Il loro scopo era di determinare il grado di differenza strutturale fra le due serie di proteine, una differenza che, essendo stata prodotta da successive mutazioni, avrebbe dovuto crescere col tempo a un ritmo calcolabile. Più lontana la divergenza fra uomo e antropomorfe, più numerose avrebbero dovuto essere le mutazioni accumulate. Wilson e Sarich calcolarono il tasso di mutazione e poterono quindi usare i dati sulle proteine del sangue come una sorta di orologio molecolare.

Secondo tale orologio, la prima specie umana comparve solo intorno a 5 milioni di anni fa, un'affermazione che contraddiceva clamorosamente la datazione di 15-30 milioni di anni accreditata fra i paleoantropologi. I dati di Wilson e Sarich indicavano inoltre che le proteine del sangue di uomo, scimpanzé e gorilla sono in egual misura differenti fra loro. In altre parole, un evento evolutivo aveva fatto sì che, 5 milioni di anni fa, un progenitore comune prendesse contemporaneamente tre direzioni diverse, dando luogo non solo all'uomo attuale ma anche allo scimpanzé e al gorilla attuali. Anche questa ipotesi era contraria alle convinzioni prevalenti: secondo l'opinione corrente, fra scimpanzé e gorilla esiste il più stretto grado di parentela, e l'uomo è separato da entrambi da una considerevole distanza. Se l'interpretazione dei dati molecolari fosse risultata valida, gli antropologi avrebbero dovuto accettare una parentela biologica fra uomo e antropomorfe più stretta di quanto molti pensassero.

Scoppiò un'animata disputa nel corso della quale antropologi e biochimici si scambiarono aspre critiche sulle rispettive tecniche di ricerca. I risultati di Wilson e Sarich furono contestati, fra l'altro, sulla base dell'affermazione che il loro orologio molecolare era impreciso e quindi inaffidabile nella datazione degli eventi evolutivi del passato. Wilson e Sarich, da parte loro, sostennero che gli antropologi conferiscono a piccoli e frammentari resti scheletrici un peso interpretativo eccessivo, invalidando così le loro conclusioni. A quell'epoca, convinto che essi avessero torto, mi ero schierato con la comunità antropologica.

Il dibattito infuriò per oltre un decennio, durante il quale Wilson e Sarich - e, indipendentemente, altri ricercatori - produssero molte nuove prove molecolari che in gran parte suffragavano la loro ipotesi originaria. Il peso di queste prove iniziò a modificare l'opinione degli antropologi, ma il cambiamento fu lento. Solo nei primi anni Ottanta la scoperta - a opera di Pilbeam e della sua équipe in Pakistan e, in Turchia, di Peter Andrews e dei suoi colleghi del Naturai History Museum di Londra - di fossili di Ramapithecus sempre più completi pose fine alla disputa.

I resti fossili di Ramapithecus presentano alcune reali somiglianze con l'uomo, ma non fanno parte della sua filogenesi. Il compito di dedurre un legame evolutivo basandosi su testimonianze fossili molto frammentarie è più difficile di quanto si creda, e se non si sta attenti si rischia spesso di cadere in errore. Nel caso di Simons e Pilbeam la trappola era rappresentata dal fatto che la somiglianza anatomica non implica necessariamente una parentela evolutiva. Resti più completi provenienti dal Pakistan e dalla Turchia rivelarono che le presunte somiglianze con l'uomo erano soltanto superficiali. In realtà il mascellare di Ramapithecus era a forma di «V», e non ad arco, e questa e altre caratteristiche lo indicavano come un'antropomorfa primitiva (i mascellari delle antropomorfe attuali sono a forma di «U»). Ramapithecus era arboricolo, come l'orango, di cui è progenitore, non era bipede e meno che mai era un primitivo cacciatore- raccoglitore. Persino i più ostinati sostenitori della condizione ominide di Ramapithecus furono persuasi del proprio errore, e della ragione di Wilson e Sarich, dalle nuove prove: l'antropomorfa ancestrale a postura eretta, da cui si sarebbe evoluta la famiglia umana, era comparsa in tempi relativamente recenti e non in un lontanissimo gassato.

Nonostante che nella loro pubblicazione originale Wilson e Sarich avessero datato il distacco del ramo evolutivo umano a 5 milioni di anni fa, le prove molecolari di cui oggi disponiamo concorrono a spostarlo indietro fino a 7 milioni di anni. Tuttavia l'ipotesi di una stretta parentela biologica fra uomo e antropomorfe africane non è mai stata scartata. Semmai, questa parentela potrebbe essere ancora più prossima di quanto si sia mai supposto. Anche se alcuni genetisti ritengono che i dati molecolari continuino a indicare un eguale grado di differenziazione fra uomo, scimpanzé e gorilla, altri la vedono diversamente. Secondo loro l'uomo e lo scimpanzé sono i più strettamente imparentati, mentre il gorilla occupa un posto più lontano nello schema evolutivo.

La contesa intorno alla condizione di Ramapithecus ha rivoluzionato la paleoantropologia in due sensi. Innanzitutto ha mostrato i pericoli insiti nel voler dedurre parentele evolutive da caratteristiche anatomiche comuni. In secondo luogo ha denunciato la follia di un atteggiamento di cieca accettazione del principio darwiniano della variazione correlativa. Simons e Pilbeam si erano spinti al punto di ipotizzare il modo di vita del Ramapithecus basandosi semplicemente sulla morfologia dei suoi canini e sulla convinzione che, poiché presentava una caratteristica ominide, tutte le altre caratteristiche ominidi avrebbero dovuto essere presenti. Il disconoscimento dello status ominide del Ramapithecus minò la fiducia di parte dei paleoantropologi nel principio della variabilità interdipendente dei caratteri delineato da Darwin.

Prima di seguire il corso di questa rivoluzione antropologica, accenneremo brevemente ad alcune delle ipotesi con cui negli anni si è tentato di spiegare la comparsa delle prime specie ominidi. E interessante notare quanto ogni ipotesi che acquisisce popolarità rifletta spesso qualcosa del clima sociale del momento. Darwin, per esempio, vide nella costruzione di armi in pietra un potente impulso allo sviluppo interrelato di tecnologia, bipedismo e accrescimento cerebrale. Questa ipotesi rifletteva sicuramente la convinzione allora dominante che la vita sia una battaglia e che il progresso si conquisti attraverso l'iniziativa e la fatica, una concezione etica di stampo vittoriano che permeò la scienza e influenzò la percezione del processo evolutivo, anche di quello umano.

Nei primi decenni del nostro secolo, nel pieno dell'ottimismo edoardiano, si diceva che siamo diventati ciò che siamo grazie al nostro cervello e alla qualità superiore del pensiero che esso è in grado di produrre. In campo antropologico, questa visione «sociale» del mondo si espresse nell'idea che l'evoluzione umana fosse avvenuta sotto la spinta iniziale non del bipedismo ma dell'accrescimento cerebrale. Negli anni Quaranta il mondo era soggiogato dal magico potere della tecnologia, e l'ipotesi dell «Uomo-Artefice di strumenti» incontrò grande favore. Proposta da Kenneth Oakley del National History Museum di Londra, in essa si sosteneva che la fabbricazione e l'uso di manufatti litici - non di armi - aveva dato impulso alla nostra evoluzione. E quando l'ombra minacciosa della Seconda guerra mondiale oscurò il mondo, venne enfatizzata una più cupa differenziazione fra l'essere umano e la scimmia, quella della violenza nei confronti dei propri simili. La nozione dell'«uomo-scimmia assassina», proposta per la prima volta dall'anatomista australiano Raymond Dart, ottenne un largo consenso, forse perché sembrava spiegare (o addirittura giustificare) gli orrori della guerra.

Poi, negli anni Sessanta, gli antropologi appuntarono la loro attenzione sulle economie di caccia e raccolta come promotrici dell'evoluzione umana. Da tempo molti gruppi di ricercatori studiavano, soprattutto in Africa, le popolazioni attuali tecnologicamente primitive, e particolarmente quella dei !Kung, un gruppo della popolazione dei San, impropriamente chiamati Boscimani. Da queste ricerche era emersa l'immagine di popolazioni in armonia con la natura, capaci di sfruttarla secondo strategie complesse e al contempo di rispettarla. Questa visione dell'umanità si accordava piuttosto bene con quella ambientalista dell'epoca, ma gli antropologi rimasero particolarmente colpiti dalla complessità e dalla solidità di un'economia mista di caccia e raccolta, della quale veniva tuttavia enfatizzato il primo aspetto. Nel 1966 si tenne presso la University of Chicago un importante convegno intitolato «L'uomo cacciatore», la cui nota dominante fu l'opinione pressoché unanime che l'uomo fosse divenuto tale grazie alla caccia.

Essendo quest'ultima un'attività maschile in molte società tecnologicamente primitive, non stupisce affatto che questa teoria «virocentrica» sia stata messa in discussione proprio negli anni Settanta, in coincidenza con la crescente autoconsapevolezza femminile. Un'ipotesi alternativa, quella della «donna raccoglitrice», affermava che in tutte le specie di primati il nucleo della società è rappresentato dal legame delle femmine con la prole e che fu l'iniziativa femminile - manifestatasi sotto forma di innovazione tecnologica e abilità nell'approvvigionamento del cibo, soprattutto vegetale - a condurre alla formazione di società umane complesse. Questo, almeno, era ciò che si sosteneva.

Quantunque le varie ipotesi differiscano nell'individuazione della causa prima dell'evoluzione umana, tutte hanno in comune l'idea che l'insieme delle caratteristiche umane indicate da Darwin fosse presente fin dall'inizio: la prima specie ominide doveva essere in qualche misura bipede, avere un certo livello tecnologico e un volume encefalico superiore. Gli ominidi erano dunque considerati animali culturali distinti dal resto della natura già dall'inizio della loro evoluzione, un concetto che solo negli ultimi anni ha cominciato a vacillare.

Le prove concrete dell'inadeguatezza del principio darwiniano della variazione correlativa devono essere ricercate nelle testimonianze archeologiche. Se il principio fosse corretto, nelle testimonianze archeologiche e nei resti fossili si dovrebbe riscontrare la comparsa simultanea del bipedismo, della tecnologia e dell'accrescimento encefalico. Ma non è così: basta la sola testimonianza archeologica degli strumenti litici a dimostrare che questa ipotesi è errata.

Diversamente dalle ossa, che solo raramente si fossilizzano, gli strumenti litici sono pressoché indistruttibili e, permettendo la ricostruzione del progresso tecnologico fin dai primi manufatti rudimentali, costituiscono la base di gran parte della documentazione archeologica.

I più antichi esempi di strumenti - schegge grossolane, raschiatoi e chopper ottenuti mediante il distacco intenzionale di poche schegge - compaiono intorno a 2,5 milioni di anni or sono. Se i dati molecolari sono esatti e se è vero che la soglia umana fu varcata circa 7 milioni di anni fa, ciò significa che trascorsero quasi 5 milioni di anni fra l'acquisizione del bipedismo da parte dei nostri progenitori e l'inizio della fabbricazione di strumenti litici. Quale che sia stata la forza evolutiva che produsse l'antropomorfa bipede, non aveva nulla a che fare con la capacità di fabbricare e utilizzare utensili. Tuttavia molti antropologi ritengono che l'avvento della tecnologia - 2,5 milioni di anni or sono - abbia veramente coinciso con l'inizio dell'accrescimento encefalico.

La scoperta che l'accrescimento encefalico e la comparsa della tecnologia furono eventi asincroni ha obbligato gli antropologi a ripensare il loro approccio, e quindi ha fatto sì che le teorie più recenti venissero formulate in termini biologici piuttosto che culturali. Io lo ritengo un cambiamento salutare, anche perché induce a verificare le ipotesi paleoantropologiche attraverso la comparazione con le nozioni di ecologia e di etologia che possediamo su altri animali. Questo non porta a negare che Homo sapiens abbia molte caratteristiche peculiari, ma induce piuttosto a ricercare i segni di sviluppo di tali attributi in un contesto strettamente biologico.

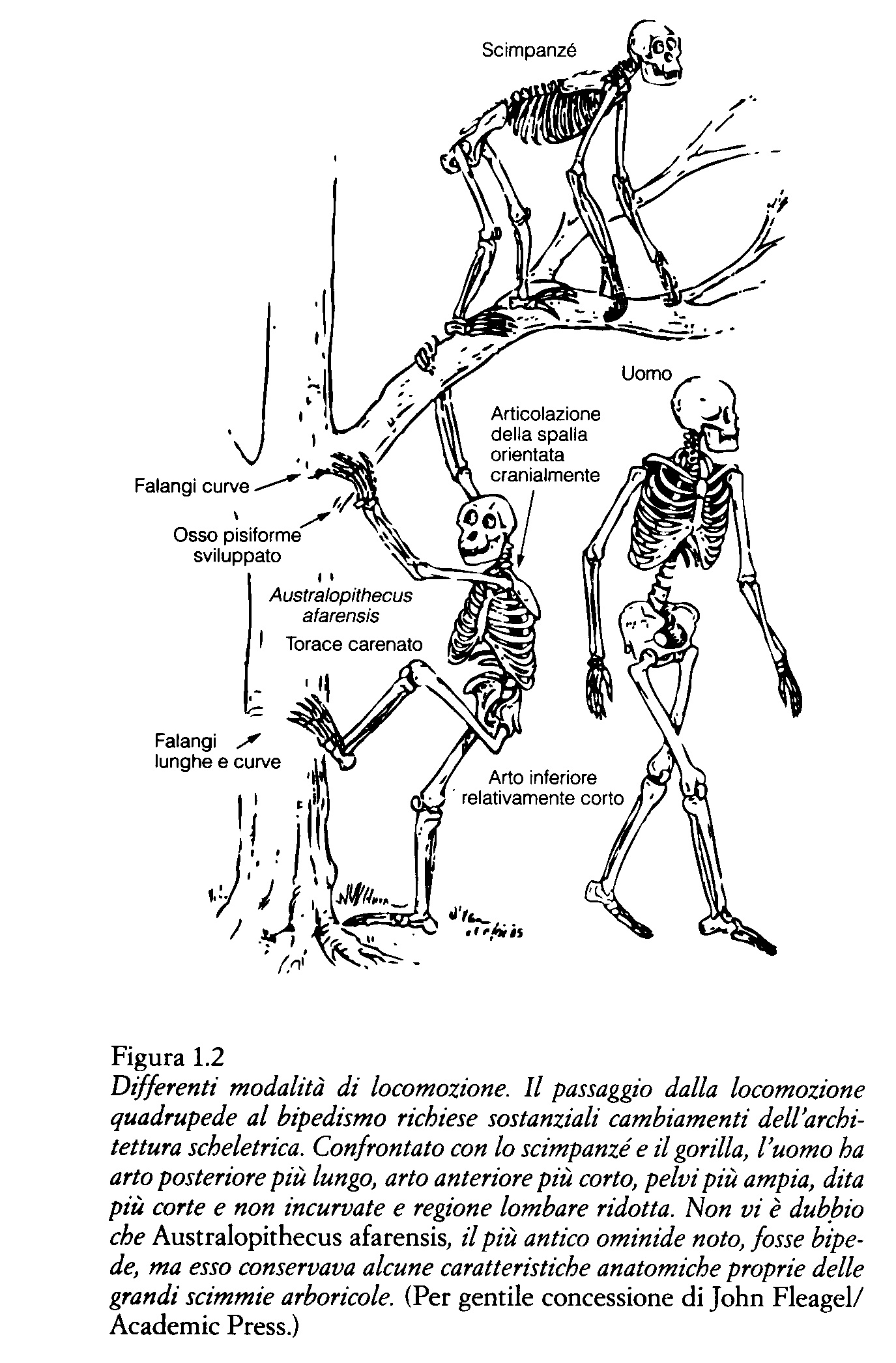

A partire da tale consapevolezza, il compito di spiegare l'origine dell'uomo si è nuovamente focalizzato sullo sviluppo del bipedismo. Secondo Owen Lovejoy, un anatomista della Kent State University, anche ridotta a questo singolo evento una simile trasformazione evolutiva non fu cosa da poco. In un articolo del 1988 che ebbe larga diffusione egli affermò: «Il processo evolutivo verso il bipedismo è uno dei mutamenti anatomici più straordinari che a un biologo evoluzionista sia dato osservare. Esso comporta importanti cambiamenti della morfologia di ossa e muscoli, oltre che della meccanica del movimento degli arti». E sufficiente un'occhiata alla pelvi umana e a quella dello scimpanzé per trovare la conferma di questa osservazione: nell'uomo l'osso dell'anca è espanso trasversalmente, mentre nello scimpanzé è espanso verticalmente; inoltre vi sono importanti differenze anatomiche anche fra gli arti e il tronco.

L'avvento del bipedismo non è soltanto un'importante trasformazione biologica, ma anche un evento adattativo di tale rilevanza da giustificare, come ho detto nella prefazione, la definizione di «umane» per tutte le grandi antropomorfe bipedi. Ciò non significa che le prime grandi scimmie bipedi possedessero capacità tecnologiche, facoltà intellettive sviluppate o altri attributi culturali tipici dell'uomo. Sostengo invece che il passaggio al bipedismo - che permise all'arto superiore di liberarsi da funzioni locomotorie per poter diventare, in seguito, strumento di manipolazione - ebbe in sé un tale potenziale evolutivo da far meritare a chi lo adottò il riconoscimento di una distinzione terminologica. Questi «esseri umani» non erano come noi, ma senza il raggiungimento del bipedismo non lo sarebbero diventati.

Quali furono i fattori evolutivi che promossero il passaggio delle antropomorfe africane a questa nuova forma di locomozione? Il più diffuso stereotipo sulle origini umane è quello di una creatura scimmiesca che lascia la foresta per avventurarsi nella savana. Si tratta senza dubbio di un'immagine forte ma, come hanno recentemente dimostrato alcuni ricercatori della Harvard University e della Yale analizzando la composizione chimica del terreno in molte zone dell'Africa orientale, assolutamente inesatta. La savana africana attraversata da grandi mandrie è un ambiente relativamente recente, il cui sviluppo risale a meno di 3 milioni di anni or sono, molto dopo la comparsa delle più antiche specie umane.

Se cerchiamo di ricostruire l'aspetto dell'Africa di 15 milioni di anni fa, la scopriamo ricoperta da un manto boscoso da ovest a est e abitata da una moltitudine differenziata di primati comprendente svariate specie di scimmie e, a differenza di quanto accade oggi, da un numero notevolmente superiore di antropomorfe. Sappiamo inoltre che si stava preparando uno sconvolgimento geologico che in pochi milioni di anni avrebbe trasformato radicalmente il territorio e i suoi abitanti.

Nella zona orientale del continente la crosta terrestre venne sollecitata in direzioni opposte e si fratturò lungo una linea che va dal Mar Rosso al Mozambico passando per gli attuali Etiopia, Kenya e Tanzania. In seguito a questo sconvolgimento, e particolarmente in Etiopia e in Kenya, si sollevarono vaste aree la cui altitudine sfiora talvolta i 3000 metri. Queste enormi cupole tettoniche non modificarono soltanto la topografia del continente ma anche il suo clima. Interrompendo il flusso d'aria che spirava, un tempo uniformemente, da occidente a oriente, queste elevazioni fecero sì che la piovosità si concentrasse nelle aree orientali, privando così la foresta del suo nutrimento. L'uniforme distesa di alberi si diradò lasciando posto a un ambiente in cui più limitate aree di foresta si alternavano a macchie di alberi e a estensioni di arbusti bassi.

Circa 12 milioni di anni or sono l'ambiente fu ulteriormente modificato da forze tettoniche che generarono una lunga valle sinuosa - la Great Rift Valley - decorrente da nord a sud. La formazione di questa profonda fossa tettonica produsse due conseguenze biologiche: pose una formidabile barriera fra la fauna che abitava la zona occidentale e quella che abitava la zona orientale e permise lo sviluppo di un ricco mosaico di ambienti ecologici diversi.

L'antropologo francese Yves Coppens sostiene che la barriera assunse un ruolo cruciale nell'evoluzione separata delle scimmie antropomorfe e dell'uomo. Egli ha recentemente scritto che «per effetto delle circostanze, i progenitori comuni dell'uomo e delle antropomorfe si trovarono divisi. I discendenti occidentali proseguirono il loro processo di adattamento a un ambiente umido e arborato, e questi sono le grandi antropomorfe attuali. I discendenti orientali, invece, inventarono adattamenti del tutto inediti alla loro nuova esistenza in un ambiente aperto, avviando il processo di ominazione». Coppens ha coniato per questo scenario la definizione di «East Side Story».

La Great Rift Valley decorre fra imponenti altipiani freschi e boscosi e ripide scarpate che da un'altitudine di 900 metri digradano verso pianure calde e aride. I biologi sono giunti alla conclusione che un ambiente tanto composito, in grado di offrire habitat così diversi, favorisce i cambiamenti evolutivi. Le popolazioni di specie prima molto diffuse e uniformemente distribuite possono rimanere isolate e trovarsi esposte a pressioni selettive, dando inizio a un mutamento evolutivo. A volte, quando scompare un ambiente favorevole, il cambiamento potrà condurre all'estinzione. Questo fu il destino di gran parte delle antropomorfe africane, di cui oggi rimangono solo tre specie: il gorilla, lo scimpanzé comune e lo scimpanzé pigmeo. Mentre la maggior parte delle antropomorfe patì le conseguenze del cambiamento ambientale, una specie ebbe la fortuna di imboccare la strada di un diverso adattamento, che le permise di sopravvivere e di prosperare. Si trattava della prima grande antropomorfa bipede, cui la postura eretta conferì molto maggiori probabilità di sopravvivenza nella nuova situazione. E compito nostro cercare di capire in che cosa consistesse questo vantaggio.

Gli antropologi tendono a dare dell'importanza evolutiva del bipedismo due diverse interpretazioni: gli uni enfatizzano la liberazione degli arti anteriori dalle necessità loco-motorie e quindi la possibilità di utilizzarli per trasportare cose; gli altri sottolineano il fatto che il bipedismo è un modello di locomozione più economico dal punto di vista energetico, e considerano la capacità di trasportare oggetti come una conseguenza secondaria e casuale della postura eretta.

La prima ipotesi fu proposta da Owen Lovejoy in un importante studio comparso nel 1981 su «Science». Egli sosteneva che il bipedismo è un modo di locomozione di per sé inefficiente, e che si evolse solo per permettere il trasporto di oggetti. Ma in qual modo la capacità di trasportare cose rappresentò un vantaggio delle antropomorfe bipedi rispetto alle altre grandi scimmie?

In fondo il successo evolutivo dipende dalla capacità di produrre prole in grado di sopravvivere; secondo Lovejoy il vantaggio del bipedismo consisté nella possibilità, da parte del maschio, di procurare cibo per la femmina accrescendone così la frequenza riproduttiva. Egli osservò che le antropomorfe si riproducono lentamente, al ritmo di un piccolo ogni quattro anni, e che un maggiore apporto energetico permette alla femmina di essere più prolifica. Se il maschio fosse stato in grado di fornirle più nutrimento procurando cibo per lei e per la prole, si sarebbe verificato un aumento della capacità riproduttiva.

Inoltre l'attività del maschio avrebbe avuto un'ulteriore conseguenza, questa volta sul piano sociale. Dato che, in senso darwiniano, per il maschio non vi sarebbe stato alcun beneficio nel nutrire la femmina senza la sicurezza che essa avrebbe messo al mondo dei piccoli concepiti con lui, Lovejoy ipotizzò che l'uomo primordiale fosse monogamo e che avesse adottato il modello della famiglia nucleare come strategia per assicurarsi un successo riproduttivo superiore a quello delle grandi antropomorfe. Egli avvalorò la propria ipotesi stabilendo alcune analogie biologiche. In molte specie di primati, per esempio, i maschi competono per il controllo sessuale del maggior numero possibile di femmine e lottano fra loro utilizzando i grossi canini di cui sono provvisti. Nei gibboni, invece, questo comportamento è assai infrequente perché essi formano coppie di un maschio e una femmina e, non avendo ragione di combattersi, i maschi hanno canini più piccoli. Lovejoy ipotizzò che, come per i gibboni, le dimensioni ridotte dei canini delle forme umane più antiche stiano a indicare la stessa tendenza a formare coppie maschio-femmina e che, d'altra parte, i legami sociali ed economici indotti dalla pratica dell'approvvigionamento avessero determinato l'accrescimento encefalico.

L'ipotesi di Lovejoy, che ha riscosso considerevole attenzione e consenso, è convincente perché affronta il problema da un punto di vista strettamente biologico, e non culturale. Tuttavia ha alcuni punti deboli. Innanzitutto la monogamia non è frequente fra le popolazioni tecnologicamente primitive (di queste società solo il 21 per cento è monogamo), e per questo l'ipotesi del legame di coppia è stata criticata in quanto sembrava poggiare più su caratteristiche tipiche del mondo occidentale che su quelle osservate nelle società di cacciatori-raccoglitori. Una seconda critica, forse più seria, è che i maschi delle prime specie umane note erano circa due volte più grandi delle femmine. In tutte le specie di primati finora studiate questa grande differenza di dimensioni, nota come «dimorfismo sessuale», si accompagna alla poliginia, che comporta la competizione fra i maschi per l'accesso alle femmine; il dimorfismo sessuale è sconosciuto fra le specie monogame. Secondo me questa osservazione è sufficiente ad affondare un'ipotesi teorica, peraltro promettente, e deve indurre a ricercare una spiegazione delle piccole dimensioni dei canini prescindendo da quella basata sulla monogamia. Una possibilità è che la meccanica della masticazione richiedesse denti adatti a frantumare piuttosto che a tagliare, e che canini troppo lunghi potessero ostacolare questo tipo di movimento. Oggi l'ipotesi di Lovejoy non raccoglie lo stesso consenso di dieci anni fa.

La seconda ipotesi sul bipedismo è molto più convincente, anche grazie alla sua semplicità. Proposta dagli antropologi Peter Rodman e Henry McHenry della University of California, Davis, essa afferma che l'andatura bipede fu vantaggiosa per affrontare condizioni ambientali in via di trasformazione perché rappresentava una modalità di locomozione più efficiente. Con il progressivo ritirarsi della foresta, le risorse di cibo tipiche di habitat fittamente arborati, come per esempio la frutta, si sarebbero disperse sul territorio tanto da divenire inaccessibili per le antropomorfe dalla deambulazione «tradizionale». Secondo tale ipotesi le prime grandi scimmie bipedi erano umane solo dal punto di vista della locomozione, mentre, poiché la loro dieta non era cambiata ma era cambiato solo il modo di procurarsi il cibo, la morfologia della mano, delle mascelle e dei denti era rimasta quella tipica delle antropomorfe.

Molti, inizialmente, giudicarono questa proposta inverosimile; alcuni ricercatori della Harvard University, qualche anno prima, avevano dimostrato che la locomozione bipede è meno efficace di quella quadrupede. (Questo non sorprende chiunque possieda un cane o un gatto: entrambi, infatti, frustrano sistematicamente il loro padrone correndo più in fretta di lui.) Ma i ricercatori della Harvard avevano comparato l'efficienza del bipedismo nell'uomo con quella della locomozione quadrupede nel cavallo e nel cane, mentre Rodman e McHenry fecero notare che sarebbe stato più corretto paragonare uomo e scimpanzé. Essi conclusero che dal punto di vista della selezione naturale l'ipotesi dell'efficienza del bipedismo era plausibile.

Vennero avanzate anche altre spiegazioni della comparsa del bipedismo, come la necessità di poter guardare al di sopra dell'erba alta per tenere d'occhio i predatori o quella di far raffreddare a sufficienza il corpo durante la ricerca del cibo, che avveniva di giorno. Fra tutte, ritengo che la spiegazione di Rodman e McHenry sia la più convincente in quanto si basa su dati strettamente biologici e si adatta bene al nuovo panorama ecologico che accompagnò il processo di ominazione. Se l'ipotesi è corretta significa che, nel trovare resti fossili umani risalenti a questo periodo, potremmo non riconoscerli come tali a seconda della parte scheletrica che abbiamo recuperilo. Se si trattasse di ossa del bacino o dell'arto inferiore sarebbe facile individuare il bipedismo e quindi l'appartenenza al genere umano; ma quando venissero ritrovate certe parti del cranio o dell'arto superiore, oppure qualche dente, la rassomiglianza con le parti corrispondenti delle antropomorfe ancestrali potrebbe ingannarci. Come si può capire se esse appartennero a un'antropomorfa bipede o a una dalla locomozione quadrupede? Un interrogativo tutt'altro che facile.

Se avessimo la possibilità di visitare l'Africa di 7 milioni di anni or sono per osservare i primordi del genere umano, riscontreremmo l'esistenza di modelli di comportamento più familiari a un primatologo, che studia le scimmie, che a un antropologo, interessato allo studio dell'uomo. I nostri progenitori, contrariamente ai cacciatori-raccoglitori attuali organizzati in aggregati di famiglie dedite al nomadismo, vivevano probabilmente come i babbuini della savana. Gruppi di una trentina di individui si riunivano per cercare il cibo tutti insieme su un vasto territorio e di notte tornavano agli anfratti fra le rocce o agli alberi preferiti. Le femmine sessualmente mature e la loro prole costituivano la componente più numerosa dei gruppi, che comprendevano solo alcuni maschi adulti. Questi ultimi erano alla continua ricerca di occasioni di accoppiamento: gli individui dominanti ottenevano la maggior parte dei successi, mentre i maschi immaturi e quelli di rango inferiore erano costretti a stare ai margini del gruppo e spesso ad andare da soli a cercarsi il cibo. Questi individui avevano la caratteristica umana del bipedismo, ma il loro comportamento era quello dei primati della savana. Di fronte a loro stavano 7 milioni di anni di evoluzione che, come vedremo, avrebbero seguito un modello complesso e tutt'altro che certo. La selezione naturale, infatti, opera per impulso di circostanze immediate e non di finalità remote. Al termine di un lungo cammino Homo sapiens si evolse dall'uomo primordiale, ma in questo non vi fu nulla di ineluttabile.