Capitolo terzoSimulazione ed elusione dell'esperienza |

|

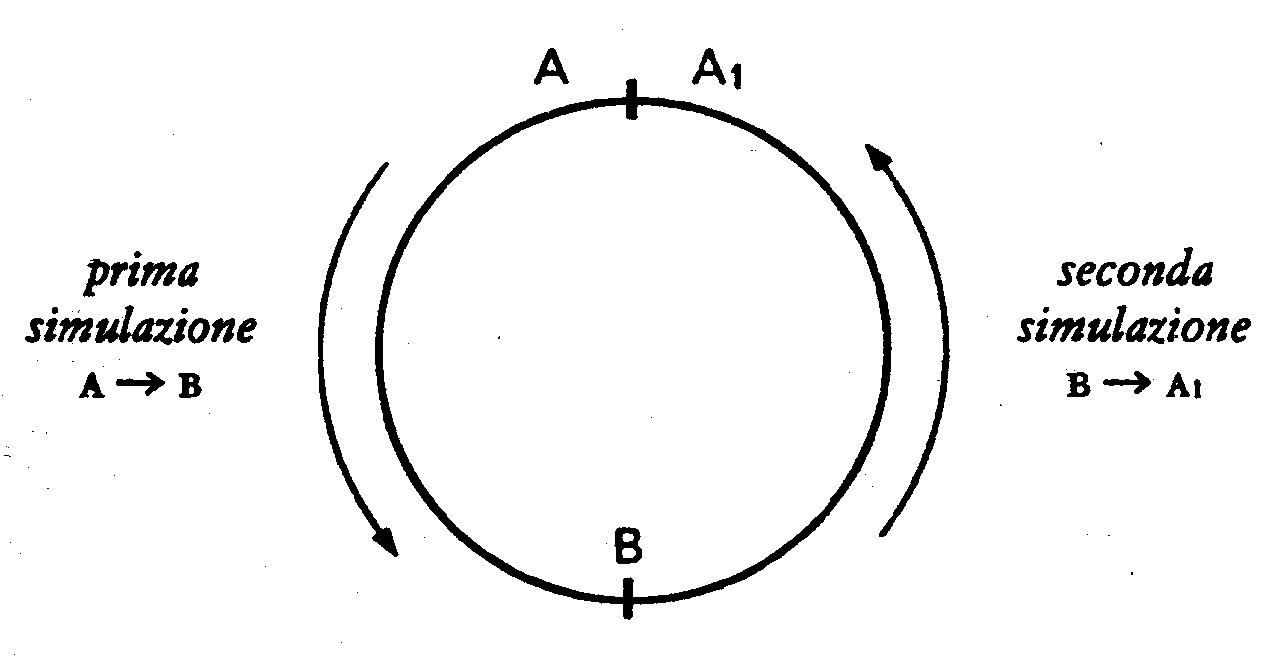

Consideriamo questo cameriere. Ha il gesto vivace e pronunciato, un po' troppo preciso, un po' troppo rapido, viene verso gli avventori con un passo un po' troppo vivace, si china con troppa premura, la voce, gli occhi esprimono un interesse un po' troppo pieno di sollecitudine per il comando del cliente, poi ecco che torna tentando di imitare nell'andatura il rigore inflessibile di una specie di automa, portando il vassoio con una specie di temerarietà da funambolo, in un equilibrio perpetuamente instabile e perpetuamente rotto, che perpetuamente ristabilisce con un movimento leggero del braccio e della mano. Tutta la sua condotta sembra un gioco. Si sforza di concatenare i movimenti come se fossero degli ingranaggi che si comandano l'un l'altro, la mimica e perfino la voce paiono meccanismi; egli assume la prestezza e la rapidità spietata delle cose. Gioca, si diverte. Ma a che cosa gioca? non occorre osservare molto per rendersene conto; gioca ad essere cameriere. Jean-Paul Sartre (1964, p. 100) È indubitabilmente vero che quest'uomo è un cameriere di caffè. Tuttavia, in quanto egli non solo è un cameriere di caffè ma impersona un cameriere di caffè, in un certo senso elude il proprio ruolo. Nell'esercizio della sua capacità di giocare a ciò che è o a fare ciò che fa, «egli» si pone ad una certa distanza dalle proprie azioni così come esse sono osservabili e definibili da un altro. In questo modo egli elude l'altro e in un certo senso elude simultaneamente se stesso. Qui considereremo innanzitutto i modi in cui una persona elude se stessa. In un senso, nessun uomo può mai essere interamente ciò che è. Tuttavia, l'uomo che di fatto impersona se stesso nell'assunzione di un ruolo, assume con se stesso un rapporto molto ambiguo in quanto egli si proietta in ciò che fa e allo stesso tempo non fa ciò che fa. Il cameriere potrebbe giocare a fare un attore che giochi, a sua volta, a fare il cameriere; potrebbe intenzionalmente divertirsi, ironicamente, di questa situazione attraverso un'autocaricatura. Ma se egli «sa» a che gioco sta giocando, se lo fa come un gioco, sarà molto meno «perduto», per quanto intricato il gioco possa essere, che nel caso in cui, supponiamo, la simulazione nascondesse a tal punto il gioco stesso da lasciare il nostro uomo incredulo se qualcuno gli andasse a dire: «Sai, tu qui stai facendo un gioco; tu simuli di fare il cameriere in un caffè». Il complicato rapporto elusivo con la propria «posizione» attuale può essere immaginato come segue: 1. Uno sta seduto in una stanza. 2. Egli immagina o simula che la stanza non sia una stanza reale, ma una stanza creata dalla propria immaginazione: (a —> b). 3. Dopo aver simulato ciò al punto da convincersi che la stanza è soltanto immaginaria, egli comincia a simulare che la stanza sia reale e nient'affatto immaginaria: (b —> ai). 4. Egli finisce, perciò, col simulare che la stanza reale sia reale, piuttosto che percepirla come tale. Propongo di chiamare elusione questo tipo di manovra. L'elusione è una manovra dell'io in relazione sia all'io e/o agli altri che alle cose. Nell'elusione uno modifica, mediante la simulazione, la propria posizione originaria verso se stesso; quindi simula di abbandonare questa simulazione in modo da dar l'impressione di esser tornato al punto di partenza, ma di fatto egli avrà solo simulato di averlo fatto mediante ima doppia simulazione. L'unico modo di «rendersi conto» della posizione originaria sarebbe quello di eliminare la prima simulazione piuttosto che aggiungervene una seconda.  Le posizioni A e Ai sul perimetro del cerchio sono separate da una barriera impenetrabile che può essere la più sottile e trasparente che si voglia immaginare. La persona che ha preso le mosse da A muove verso B. Invece di tornare indietro verso A in direzione oraria, essa continua in una direzione antioraria verso Ai. A e Ai sono «vicine eppure lontanissime». Esse possono essere così simili da far dire a una persona: «Bene, Ai non è altrettanto buona che A, dal momento che è geometricamente quasi indistinguibile da A?». Eppure questa persona sa, allo stesso tempo, di vivere dietro un velo invisibile che la separa dalla schietta appercezione della realtà e della verità della posizione in cui essa si trova riguardo a se stessa ed agli altri. Vengono qui in mente le osservazioni di Anna Freud (1954) sul bambino di When We were Very Young di A. A. Milne. Nella nursery di questo bambino di tre anni si trovano quattro sedie. Quando si siede sulla prima egli è un esploratore, che di notte risale il Rio delle Amazzoni. Sulla seconda è un leone, che atterrisce con un ruggito la propria governante; sulla terza è un capitano che pilota la sua nave nel mare. Ma sulla quarta, un seggiolone da bambini, egli cerca di simulare di essere soltanto se stesso, un semplice bambino (p. 89). Esaminiamo un'altra situazione molto simile a quella presentata da Sartre (op. cit., pp. 95-6). Una ragazza è al primo appuntamento con un uomo. Stanno seduti in un caffè. La conversazione si orienta sulla filosofia e affronta la teoria platonica dell'amore. L'uomo si accinge a trasformare prima o poi la situazione in una situazione sessuale. Ma per il momento entrambi sono impegnati a discutere dell'amore come di un problema teoretico nel campo della filosofia. La ragazza prova in sé un vago disagio, che non sa o non vuole esaminare troppo da vicino. Nella misura in cui non definisce le proprie sensazioni essa riesce a convincersi che «la situazione» è semplicemente quella di una ragazza che discute un problema intellettuale con un amico e che non si trova quindi in alcun senso in una posizione «compromettente». Mentre la conversazione va avanti in questo modo, l'uomo pone la mano su quella della ragazza, appoggiata sul tavolo. Qui la ragazza si trova di fronte a un acuto dilemma. Se lascia la propria mano sotto quella dell'uomo, essa riconosce il fatto che egli ha compiuto una avance, e ciò implica che il suo rapporto con lei presuppone di più, o almeno così intende l'uomo, che una semplice speculazione filosofica. La sua posizione non è migliore se ritira la mano, poiché in tal caso riconoscerebbe implicitamente nella situazione qualcosa d'altro rispetto a ciò che ella simula vi sia. In altre parole, essa non può lasciare la mano dov'è, o ritirarla, senza con ciò infrangere la propria simulazione, il proprio autoinganno, la propria « malafede», come dice Sartre. Essa si limita quindi a guardare la sua mano come una mano posta sul tavolo con una mano d'uomo sopra e a dirsi: «Com'è strano che vi siano due mani sul tavolo». Essa simula per il momento che la sua mano e quella dell'uomo siano solo due cose. In questo modo «la situazione» e la sua «posizione» in essa possono restare invariate per lei. Nell'elusione ogni cosa diventa elusiva. I suoi simboli sono fuoco fatuo, piume, polvere, paglia al vento — tutto ciò che è difficile da afferrare, bloccare, tenere in mano, fissare, controllare, maneggiare, manipolare, definire, cogliere. Non solo viene eluso il contenuto della situazione ma vengono eluse anche le qualità e le modalità di essa. La situazione sfugge quindi ad ogni categorizzazione come immaginazione o fantasia reale o irreale. L'elusivo può sopravvivere meglio nei giardini incantati, nel regno di Beulah, nel mondo della luna, sotto lanterne cinesi, che non alla luce nuda di una lampadina elettrica. Si prenda ad esempio la persona che si è interamente abbandonata ad una fantasia di qualcosa che può essere cercato e trovato. Questa persona è solamente il suo stesso cercare. Ciò che uno ha è sempre ciò che non vuole, eppure è precisamente l'elusività di questo desiderio ciò per cui uno è incapace di dire quel che vuole, quello di cui manca, che non ha avuto, poiché ciò che uno vuole (ciò di cui manca) è precisamente ciò che non ha avuto. Ciò che è, ciò che uno è, ciò che le altre persone sono, i fatti: questo non è quello che viene voluto. Quei fatti bruti che non possono venire elusi sono repellenti, per non dire nauseanti, disgustanti ed osceni. Questa «realtà», così banale, così volgare, così carnosa tende di solito ad essere epitomaata dall'altro: per la donna è l'uomo, per l'uomo è la donna nei suoi aspetti terreni. Il pene penetra la donna come messaggero dell'immediato, come l'uccisore e il distruttore del suo fragile e delicato tessuto di sogni, il visitatore che infrange l'unicorno di vetro. Essa viene rapita dal reale, dal fatto bruto, dalla necessità, dall'hic et nunc. Niente esalta o affascina certi uomini più della presenza di tale esistenza femminile, come se la loro missione, e il significato della loro sessualità, consistesse nell'essere i messaggeri del concreto. Ma se l'intero modo di vita di una persona finisce per essere caratterizzato dall'elusione, essa diventa prigioniera di un limbo in cui l'illusione cessa di essere un sogno che si avvera, per diventare il regno in cui la persona vive e nel quale è stata intrappolata. Per essere continuamente sostenuta, l'elusione richiede un grande virtuosismo: le dissonanze di fantasia-immaginazione-realtà possono avere una grande attrazione se mantenute implicite, ma se sono troppo esplicite diventano cacofoniche. In letteratura l'esempio classico di ciò è Madame Bovary. In questo regno crepuscolare il tempo è estraneo. Il tempo deve stare immobile. La persona vive «nel» passato o «nel» futuro. Il presente non viene mai realizzato. Per esempio, si scoprono uomini o donne (La seguente teoria si applica a entrambi i sessi sebbene, per comodità di esposizione, talvolta non indicherò esplicitamente i due sessi. Non sono solo i soggetti clinicamente classificati come isterici, o quelli che hanno carattere isterico, a fare uso persistente di questa manovra) che per anni hanno simulato di avere rapporti sessuali soddisfacenti. La loro vita intera può finire per basarsi a tal punto sulla simulazione che essi perdono il senso di ogni distinzione fra ciò che è realmente soddisfacente o frustrante e ciò che essi simulano che sia soddisfacente o frustrante. Clinicamente tali persone vengono di solito definite isteriche. L'isterico può avere, paradossalmente, un intenso desiderio sessuale e non raggiungere mai una completa soddisfazione sessuale. L'isterico non può mai essere interamente soddisfatto dai propri rapporti-fantasma privati, eppure è sufficientemente incapace di astenersi dai rapporti-fantasma per lasciare il posto alla nuda realtà di un rapporto in atto, poiché non si può mai esser certi che un rapporto reale non sia troppo spiacevole. Tali rapporti-fantasma hanno importanti effetti sull'esperienza corporea degli isterici. Il segreto rapporto isterico con l'amante fantasma può mantenere il corpo in uno stato di perpetuo eccitamento irritato e tormentoso, che spinge ad una ricerca continua di allentamento della tensione sessuale, poiché le sensazioni evocate nel corpo dal rapporto immaginario con un altro fantasma sono reali ma non possono essere realmente placate. Gli isterici dicono frequentemente di provare sensazioni più reali nelle situazioni immaginarie che in quelle reali. Di conseguenza, l'isterico può giungere ad un reale eccitamento sessuale durante l'anticipazione immaginaria del rapporto, ma quando si trova di fronte all'evento attuale, egli, uomo o donna che sia, sperimenta continuamente un intenso disappunto. Vivere nel passato o nel futuro può essere meno soddisfacente che vivere nel presente, ma non può mai portare a disillusioni. Il presente non sarà mai ciò che è stato o ciò che potrebbe essere. Ma nella continua, incessante insoddisfazione e ricerca di qualcosa d'altro c'è un senso snervante di gratuità e di disperazione. L'alterità dell'altro viene elusa. L'altro è visto come la personificazione della fantasia. La reale esistenza separata dell'altro non viene accettata inequivocabilmente. La persona tratta l'altro alla stregua di un fantasma incarnato, «come se» esso fosse un'altra persona e allo stesso tempo un possesso privato. Nell'espressione di Winnicott (1958), l'altro viene trattato come un «oggetto transizionale». Ciò costituisce un'altra simulazione. L'isterico riconosce in un certo senso, o ad un certo livello, l'altro come non-sé, come una «persona», non come una «parte-oggetto» o una cosa; tuttavia ne falsifica la piena accettazione. A questo fine l'altro darà il suo contributo se si presterà anch'esso alle elu- sioni ed alle illusioni dell'isterico. Caratteristicamente, egli, uomo o donna che sia, si atterrisce e si adira quando scopre che l'altro non è l'incarnazione del suo prototipo fantastico dell'altro. Vivendo in questo modo, l'isterico non può sottrarsi a frequenti illusioni, ma è “probabile che vada soggetto anche a non infrequenti disillusioni. Qualsiasi altra persona incontrata può essere vista dall'isterico come un'oasi nel deserto della sua vita attuale, salvo poi trasformarsi in un miraggio quando egli le si avvicina. La diluizione della fantasia con la realtà e della realtà con la fantasia (sembra infatti che il modo elusivo di fondere insieme realtà e fantasia abbia l'effetto non di potenziarle entrambe ma di diluire l'una e l'altra) necessariamente implica un certo grado di depersonalizzazione e di derealizzazione. L'isterico vive perciò in un limbo peculiare. Egli può essere visto sia come un introverso che come un estroverso, nel senso junghiano di questi termini. Nelle sue fughe da e verso il soddisfacimento egli può aver formato legami «interiori» con gli altri attraverso la loro presenza immaginata, il che non rientra invece nei sogni delle persone che si soddisfano più facilmente. Ma la sua scontentezza per la «mera» immaginazione può renderlo assai dipendente dagli altri, nella speranza che essi incarnino la sua immaginazione e lo aiutino ad eludere gli aspetti terrificanti e sinistri della sua immaginazione o fantasia. Il bisogno di cercare altri attuali invece di altri immaginari per dar corpo alla sua fantasia può far sì che l'isterico si trovi intensamente coinvolto con le persone e le cose esterne. Egli va in cerca negli altri attuali della soddisfazione che lo elude nell'immaginazione, e immagina continuamente le soddisfazioni che gli mancano nella realtà. Dopo svariati mesi di un innamoramento cominciato in un'atmosfera incantata ed ora in corso di progressivo disincantamento e disillusione, Yvette vide avvicinarsene la fine. Essa immaginò varie versioni della drammatica rottura finale e si scoprì amaramente piangente nel bel mezzo della sua ingigantita immaginazione della scena. Osservò che questa era una sua caratteristica: quella di versare vere lacrime con tale intenso sentimento in una situazione da lei stessa costruita e che esisteva solo nella sua immaginazione. Previde con assoluta esattezza che «quando fosse arrivato quel momento» non avrebbe provato nulla. In effetti, la fine del suo legame sentimentale avvenne in modo piuttosto prosaico, freddo, senza commedie né tragedie. Quando tutto fu finalmente chiuso, essa trascorse alcune settimane in relativa quiete e serenità. Poi ebbe inizio la drammatizzazione retrospettiva. Essa riviveva nell'immaginazione una situazione trascorsa che era stata semplicemente immaginata. Ma, retrospettivamente, la passata situazione immaginaria era diventata quella reale. I suoi reali sentimenti si accordavano con la sua situazione presente solo nell'inizio incantato di un legame sentimentale. In ogni altra occasione della sua vita essa simulava di sentire secondo l'attuale situazione presente e sembrava del tutto spontaneamente felice o triste nell'immaginazione. In tal modo essa eludeva forse l'esperienza di una sicura frustrazione, ma il prezzo da lei pagato per questa manovra era quello di venire privata di una sicura soddisfazione. L'elusione, per sua stessa natura, è difficile da controllare poiché, come si è visto, falsifica la verità con una doppia simulazione. La difficoltà con l'isterico è data dal fatto che egli simula di essere ciò che è, invece di esserlo. Questa manovra può essere precisata confrontandola con i motivi più essenzialmente schizoidi descritti in The Divided Self (Laing, i960) In quello studio venivano descritti i modi in cui certe persone insicure cercano di giungere a qualche modus vivendi con la loro angoscia e la loro disperazione. In particolare, descrivevamo quella forma di divisione dell'io che implica una scissione dell'essere della persona in una mente disincarnata e in un corpo de-animato. Con questa perdita di unità, la persona conserva il senso di avere un io «vero» «interiore» che è, tuttavia, irrealizzato, mentre l'io «reale» o «attuale», «esteriore » è «falso». Cercavamo di dimostrare che questa posizione è un tentativo disperato di venire a patti con una forma di «insicurezza ontologica». L'uomo della strada dà una gran quantità di cose per scontate: per esempio, di avere un corpo che ha un interno e un esterno; di avere avuto inizio con la nascita e di finire, biologicamente parlando, con la morte; di occupare una posizione nello spazio; di occupare una posizione nel tempo; di esistere come un essere continuo da un luogo al successivo e da un momento all'altro. La persona ordinaria non riflette su questi elementi di fondo del proprio essere, poiché dà per scontato questo modo di sperimentare se stessa e gli altri. Invece lo schizoide, e ancora di più lo schizofrenico, hanno un senso precario della propria persona (e delle altre persone) in quanto adeguatamente incarnata, viva, reale, sostanziale e in quanto essere continuo che si trova in un certo luogo in un certo momento e in un luogo diverso in un momento diverso, restando purtuttavia lo «stesso». In mancanza di una «base» sicura, essi difettano del senso di unità personale e del senso del proprio io come agente delle loro azioni (al contrario di quanto avviene per un robot, una macchina, una cosa), e come agente delle loro percezioni (qualcun altro adopera gli occhi, gli orecchi, ecc.). Nel passare dallo schizoide all'isterico, non si ha più a che fare soprattutto con i motivi che scaturiscono da una insicurezza ontologica fondamentale di questo ordine. Le energie attive della persona non sono fondamentalmente occupate a prevenire la disintegrazione personale. Benché l'uomo sia sempre in equilibrio fra l'essere e il non-essere, il non-essere non viene necessariamente affrontato come una disintegrazione personale. L'insicurezza dipendente da una unità personale precariamente costituita è una forma di insicurezza ontologica, se usiamo questo termine nella sua accezione filosofica, vale a dire per denotare l'insicurezza che è inevitabilmente connessa all'essere finito dell'uomo. Tillich (1952) parla delle possibilità del non-essere nelle tre direzioni della definitiva insignificanza, della definitiva condanna e del definitivo annullamento nella morte. In queste tre direzioni l'uomo in quanto essere spirituale, in quanto essere morale, in quanto essere biologico, affronta la possibilità del suo annullamento o non-essere. L'insicurezza ontologica descritta in The Divided Self è una quarta possibilità. In questo caso l'uomo, come persona, affronta il non-essere, in una forma preliminare, come perdita parziale dell'unità sintetica dell'io, accompagnata da una perdita parziale di rapporto con l'altro, e in una forma definitiva, nell'ipotetico stato finale di non-entita caotica e di perdita totale di rapporto con l'altro. Mentre lo schizoide è impegnato in «operazioni di sicurezza», per usare la frase di H. S. Sullivan, potremmo dire che l'isterico è impegnato in operazioni di sincerità. Il risultato complessivo è raggiunto a un livello differente di esperienza e di azione. Di solito sono gli altri a lamentare la mancanza di genuinità o di sincerità nell'isterico. Di fatto, è considerato pa- tognomonico dell'isterico che le sue azioni debbano essere e genuini. Siamo noi ad avvertire la loro irrealtà. È l'isterico insistè spesso nel sostenere che i suoi sentimenti sono reali e genuini. Siamo noi ad avvertire la loro irrealtà. E l'isterico a insistere sulla serietà della sua intenzione di commettere il suicidio, mentre noi parliamo di un mero «gesto» verso il suicidio. L'isterico si lamenta di andare in pezzi. Proprio nella misura in cui avvertiamo che egli non va in pezzi, tranne che per il fatto di simulare o di far credere ciò, noi lo chiamiamo isterico e non schizofrenico. Nella vita di tali persone può giungere un momento in cui sostengono di essersi rese conto di aver recitato, di aver simulato a se stesse, di aver cercato di convincersi di questa o quella cosa, ma di dovere alla fine confessare di .non esservi riuscite. Eppure questa constatazione o confessione può non essere altro che un ultimo sforzo per « vincere» mediante una simulazione definitiva, simulando cioè ancora una volta di aver compreso tutta la verità sul proprio conto, e, così facendo, eluderne la semplice e diretta realizzazione attuale. Una forma di cosiddetto acting out isterico appare basata su un desiderio frenetico di rendere reali le proprie simulazioni. Eppure, come si è osservato sopra, quando un soggetto di questo tipo parla ed agisce in modo psicotico, noi seguitiamo a mantenere le nostre riserve. In certo qual modo siamo convinti che non tutte le persone che agiscono in un modo psicotico siano «veri» schizofrenici, o «veri» maniaci, o «veri» melanconici, sebbene il «vero » schizofrenico non sia sempre facilmente distinguibile dal genere di persona che noi sentiamo capace di drammatizzare se stessa in una falsa pazzia, poiché lo schizofrenico è un maestro provetto in quanto a simulazione. L'atto di simulazione in sé e per sé può essere ragionevolmente considerato folle quando venga spinto a limiti così disperati. Possiamo pensare non solo che sia da matti simulare a se stessi e agli altri la pazzia, ma anche che le ragioni per voler fare una cosa del genere in circostanze normali siano di per se stesse una follia. Uno stato di psicosi può non essere lontano quando una persona comincia del tutto deliberatamente a fare il pazzo o, in ogni modo, a compiere il tentativo sistematico e disperato di non essere se stessa, di sfuggire a se stessa, di comportarsi in maniera anormale, di essere anonima o in incognito, di essere qualcun altro, di essere morta, di non essere nessuno nel senso di non avere corpo, e così via. L'isterico, come ha suggerito Winnicott, «cerca di procurarsi una pazzia». Ma l'elusione a cui l'isterico è di per sé condannato è tuttora presente. Alcuni isterici sembrano cercare la pazzia come un modo per sfuggire alla elusività di ogni cosa. In tal senso la pazzia diventa qualcosa di definito, un punto di arrivo, un sollievo. Ma benché l'isterico possa riuscire ad ottenere un certificato di malattia mentale, ciò resta una falsificazione, una frode, il che è certamente piuttosto tragico. La falsificazione può assorbire la vita di una persona nella stessa misura della «cosa reale». Ma la pazzia «reale» elude la persona così come la elude la «reale» sanità di mente. Non tutti coloro che lo vorrebbero possono essere psicotici. |