1.

Nell’Introduzione a Star Male di Testa ho rilevato il profilarsi, all’orizzonte della storia, di due catastrofi imminenti: l’epidemia dei disturbi psichici – ansia e depressione in particolare – e la compromissione degli equilibri ecologici.

Si tratta di due problemi intimamente correlati tra loro, perché il diffondersi del disagio psichico appare come l’inevitabile prezzo da pagare ad un modello di sviluppo che sfrutta, senza alcuna remora, le risorse umane e quelle naturali. Se questo è vero, la fuoriuscita da questa trappola, il cui carattere perverso è attestato dalla proporzionalità inversa tra incremento del PIL e degradazione della Salute sociale, richiederà un salto di qualità culturale rivoluzionario, vale a dire il passaggio ad un’organizzazione produttiva e ad uno stile di vita incentrati sull’austerità, sulla consapevolezza che non si dà per nessun essere umano il diritto di consumare in maniera illimitata risorse che appartengono al patrimonio dell’umanità attuale e futura.

Ho già dedicato un articolo all’ecologia, tentando di analizzare lo scontro, influenzato da motivi ideologici e politici più che da interessi scientifici, tra ottimisti e catastrofisti.

Torno sul tema per analizzare e commentare l’ultimo documento pubblicato dal WWF sullo stato di salute del Pianeta, il Living Planet del 2006. Il documento è liberamente accessibile su Internet, ma la sua struttura (oltre che la disponibilità solo in inglese) è cos" complessa e articolata da scoraggiare la lettura. Per facilitarla, ho scorporato dal documento gli indici e le tabelle più importanti, illustrandole in italiano.

Aggiungo al documento un commento finale, che tenta di fare il punto sul rapporto tra uomo e ambiente fisico che sembra giunto ad una stretta finale.

Fin dai suoi esordi, il WWF, erede di un orientamento ecologista delineatosi agli inizi degli anni ’70, ha opposto con una certa energia al modello di sviluppo socio-economico attualmente in atto, che sfrutta senza remore le risorse naturali in nome del mito di un “progresso” illimitato ed è andato incontro negli ultimi 15 anni una brusca accelerazione, un modello di sviluppo sostenibile, incentrato sul principio di “migliorare la qualità della vita umana vivendo nel rispetto delle capacità degli ecosistemi che ci sostengono”.

La possibilità di una transizione al modello di sviluppo sostenibile è vincolato, oltre che a decisioni politiche, alla dimostrazione “scientifica” che l’attuale modello capitalistico comporta un degrado ambientale che, in prospettiva, può mettere in gioco la sopravivenza stessa della specie umana. Si tratta, ovviamente, di un’impresa resa molto difficoltosa dal fatto che la biosfera è un sistema dinamico complesso, in rapporto al quale non si possono definire né leggi lineari né previsioni certe di lungo termine. Questa difficoltà spiega la contrapposizione all’ecologismo radicale, di cui il WWF è portavoce, di un ecologismo critico (qualifica autoreferenziale), possibilista e sostanzialmente ottimistico, che ha sempre tacciato il primo di catastrofismo.

La risposta del WWF si è articolata sulla base di tentativi di utilizzare le più diverse competenze – attinte a molteplici scienze, dalla fisica, dalla chimica, dalla biologia alla statistica e alla simulazione sul computer di futuri scenari ambientali – per giungere a dare credibilità alle sue analisi.

Si tratta di un’impresa di grande portata. Per quanto l’opinione pubblica abbia ormai acquisito una qualche consapevolezza dell’esistenza del problema ambientale, se non altro perché in un certo qual senso tocca con mano gli effetti dell’inquinamento, l’ecologia è una disciplina estremamente ardua da conoscere perché essa si dedica all’analisi del sistema dinamico non lineare più complesso che esista, dopo il cervello umano. Che i disastri cui facevo cenno all’inizio concernano proprio questi sistemi non è certo un caso.

Al fine di analizzare lo stato di “salute” del Pianeta,, il WWF utilizza una serie di Indici che gli esperti hanno messo a punto per fornire un quadro globale e attendibile della situazione ecologica, soprattutto per quanto concerne la biosfera. I due Indici principali sono il Living Planet Index e L’Ecological Footprint.

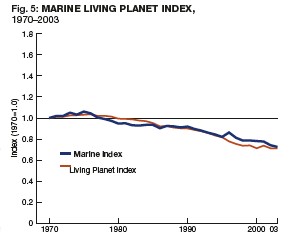

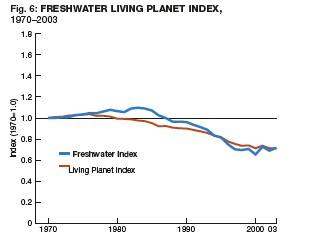

Il Living Planet Index misura l’andamento della biodiversità sulla Terra: valuta, insomma, lo stato degli ecosistemi naturali, a seconda dell’abbondanza delle specie animali che in essi vivono. L’Indice è la media di tre sotto indici che misurano i cambiamenti negli ecosistemi delleforeste, di acqua dolce e di mare.

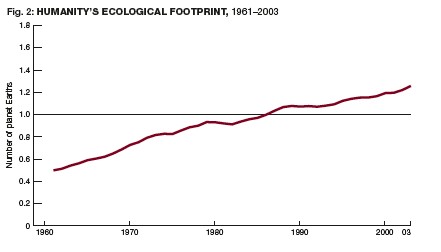

L’Ecological Footprint o Impronta ecologica misura, invece, l’utilizzo da parte dell’umanità delle risorse naturali rinnovabili, confrontando il consumo delle stesse con la capacità biologica della Terra di rigenerarle. L’impronta ecologica viene espressa in numero di pianeti: un pianeta equivale alla capacità produttiva biologica totale della Terra calcolata in un anno. Nulla vieta, ovviamente, all’uomo di consumare più di tale capacità. Il problema, naturalmente, è a che prezzo e con quali conseguenze attuali e future.

2.

Il Living Planet del 2006 fornisce un insieme di dati che, nel loro complesso, appaiono, ormai, ben poco equivocabili e manipolabili. E’ un merito indubbio dei redattori avere optato per un’esposizione oggettiva dei dati stessi, limitando i commenti a ciò che di fatto essi esprimono: una scelta metodologica che dovrebbe invalidare definitivamente le correnti ecologiche possibiliste e moderate (in gran parte sponsorizzate dagli Stati Uniti).

Il Living Planet Index, che prende in considerazione 1313 specie di vertebrati – 695 specie terrestri, 274 specie marine e 344 specie di acqua dolce –, pone in luce un declino della biodiversità dal 1970 (assunto come unità di misura) al 2003 del 29%. Questo dato attesta che l’uomo sta degradando gli ecosistemi naturali in una misura che non ha riscontro nella storia dell’evoluzione della vita sulla Terra.

L’Ecological Footprint, assumendo come parametro di riferimento o unità di misura il 1961, pone in luce che l’impronta ecologica ha superato, a partire dal 1980, la biocapacità della Terra in una misura che, nel 2003, è giunta addirittura al 25%. Ciò significa, né più né meno, che l’umanità sta utilizzando le risorse naturali ad un ritmo nettamente superiore alle capacità naturali di rigenerazione delle stesse.

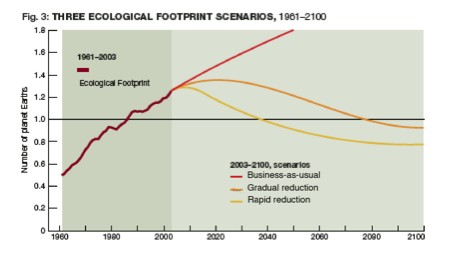

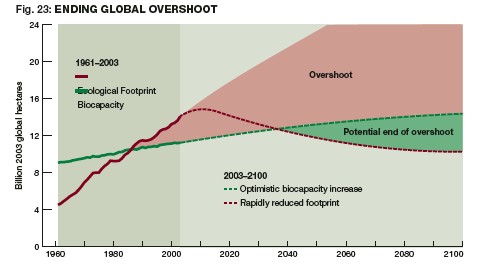

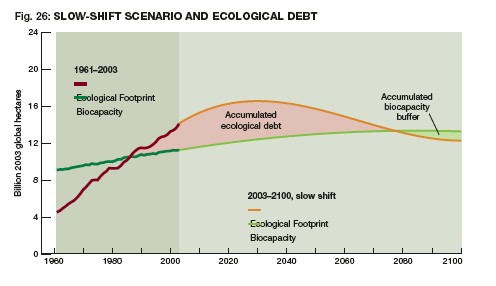

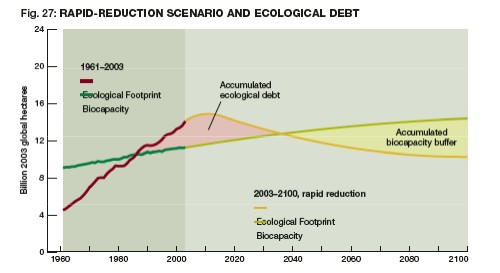

Sulla base di quest’ultimo dato, inquietante, il Living Planet prevede tre diversi scenari fino al 2100. Se il trend illustrato nella figura precedente proseguisse con lo stesso ritmo (Business-as-usual), l’esaurimento delle risorse rinnovabili si realizzerebbe nel 2050. Una riduzione graduale dell’attività entropica consentirebbe di recuperare l’equilibrio ecologico tra il 2080 e il 2090. Una riduzione rapida conseguirebbe lo stesso effetto intorno al 2040.

I tre scenari dipendono, ovviamente, da decisioni politiche che vanno prese sia a livello nazionale che internazionale. Quest’ultimo, ovviamente, è il livello più importante perché, persistendo la corsa sfrenata verso la crescita del PIL, che contrassegna la globalizzazione degli ultimi anni, è difficile che una singola nazione o un numero ristretto di nazioni imbocchino la via di uno sviluppo sostenibile al prezzo di una concorrenza che potrebbe precipitarle in una recessione.

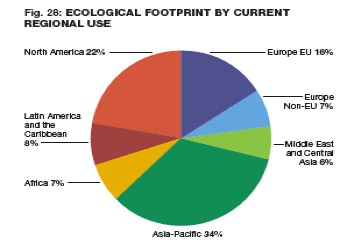

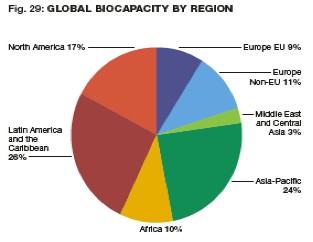

In questa ottica, appare importante valutare l’incidenza delle varie comunità al degrado ambientale. La tabella seguente illustra tale incidenza, considerando come parametri la domanda di risorse richieste dall’uomo e l’offerta della Natura.

Per interpretare i dati, basta tenere conto che: 1) l’impronta di una nazione è l’area totale necessaria per produrre il cibo e le fibre che la nazione consuma, per supportare il consumo energetico e per occupare gli spazi per la costruzione delle infrastrutture; 2) nel 2003 la biocapacità totale della Terra è stata di 11,2 bilioni (in ettari globali: l’ettaro globale corrisponde a 1 ettaro di produttività biologica media a fronte dei 14 bilioni del consumo di energie; 3) l’impronta ecologica può essere valutata pro capite per ogni nazione; 4) la biocapacità di un territorio nazionale è misurata in ettari globali per persona; 5) la differenza tra l’impronta ecologica pro capite e la biocapacità per persona consente di definire la riserva di risorse o il loro deficit (omologabile ad un debito da pagare dell’uomo verso la Natura).

L’impronta ecologica riguarda tutti gli ecosistemi naturali, e quindi, pur configurandosi in prospettiva estremamente pericolosa per l’uomo, i suoi effetti più incisivi in questi anni hanno riguardato, oltre al suolo, alle acque e all’atmosfera, le specie animali.

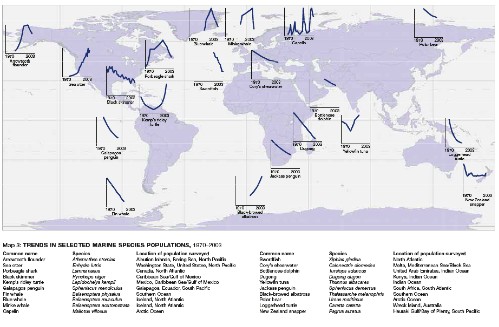

Il dato già citato di una diminuzione della biodiversità del 29% dal 1970 al 2003 viene disaggregato nel Living Planet in rapporto alle 695 specie terrestri, 274 specie marine e 344 specie di acqua dolce prese in considerazione

Le specie terrestri hanno registrato un declino della biodiversità del 31%.

Le specie marine hanno registrato un declino del 27%.

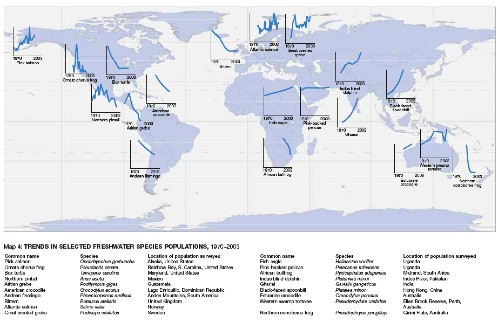

Le specie di acqua dolce hanno registrato un declino del 28%.

Il declino della biodiversità va analizzato in rapporto a tutta la superficie terrestre, che va però suddivisa in biomi e regioni biogeograficche. Il bioma è un complesso di comunità biotiche riconoscibile generalmente da poche caratteristiche vegetazionali generali. Per quanto gli ecosistemi con un singolo bioma manifestano gli stessi processi ecologici e medesimi tipi di vegetazione, le specie in esso presenti differiscono a seconda della regione biogeografica cui appartengono.

La mappa seguente divide la superficie terrestre in 14 biomi o tipi di habitat (agricoli e urbani) e in 8 regni biogeografici contrassegnati da una diversa evoluzione biologica.

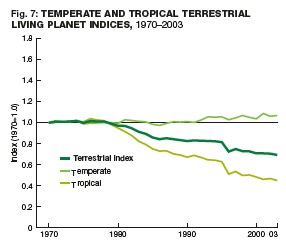

Analizzando la situazione delle specie terrestri nelle zone tropicali e in quelle temperate, risulta che il declino della biodiversità nelle prime, tra il 1970 e il 2003, è stato del 55%, mentre nelle seconde si è mantenuto pressoché stabile.

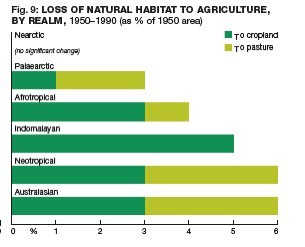

La tabella seguente riporta il declino dell’habitat naturale, assumendo come metro di riferimento la situazione nel 1950. Appare chiaro che, con l’eccezione del Mediterraneo e delle aree temperate, ove il declino dell’habitat naturale si è arrestato, nelle altre esso si è realizzato continuamente dal 1950 al 1990.

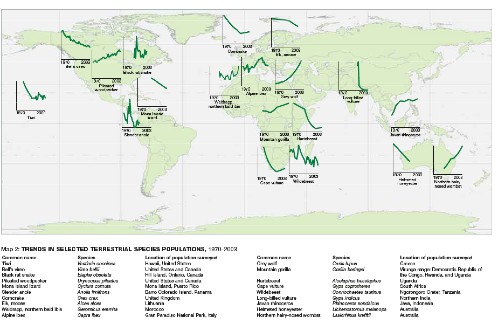

La mappa seguente, invece, illustra le variazioni complessive delle specie terrestri prese in considerazione.

La figura 10 mostra le variazioni delle specie nei regni Artico/Atlantico e nell’Oceano meridionale. Le prime sono in aumento; le seconde, dal 1970 al 1998, sono diminuite del 30%.

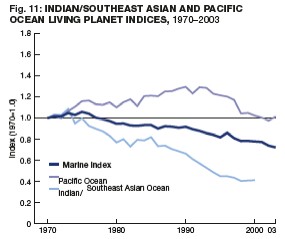

Nell’Oceano Pacifico le specie sono rimaste stabili, mentre nell’Oceano Indiano e nel Sud-Est asiatico si è realizzato un consistente declino.

Dal 1990 al 2000 in Asia il 25% del mantello forestale si è dissolto; in Sud-America la percentuale arriva al 50%.

La mappa seguente raffigura le variazioni delle popolazioni di specie marine.

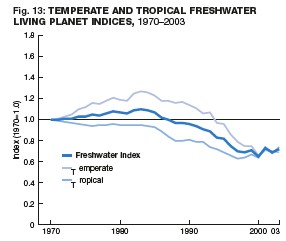

Nelle aree temperate e tropicali la popolazione delle specie di acqua dolce sono diminuite del 30% dal 1070 al 2003.

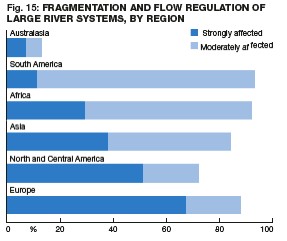

La figura 14 rappresenta i danni subiti dai biomi in conseguenza delle alterazioni dei corsi d’acqua.

Nella figura 15 gli stessi danni vengono rappresentati in rapporto alle regioni geografiche.

La Mappa seguente rappresenta le variazioni delle popolazioni animali intervenute nelle acque dolci prese in considerazione dalla ricerca.

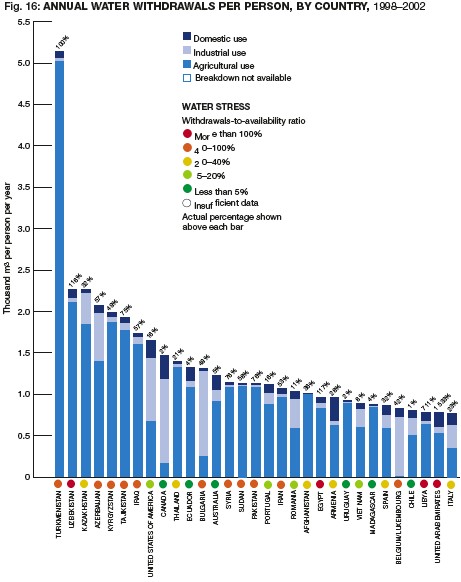

Nella figura 16 risultano i consumi dell’acqua per persona in rapporto alle singole nazioni.

La figura 17 rappresenta il consumo dell’acqua in rapporto all’uso domestico, agricolo e industriale, raddoppiato dal 1960 al 2000.

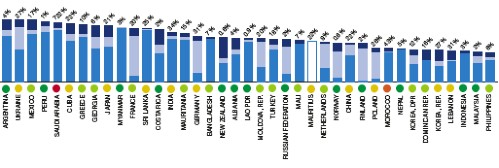

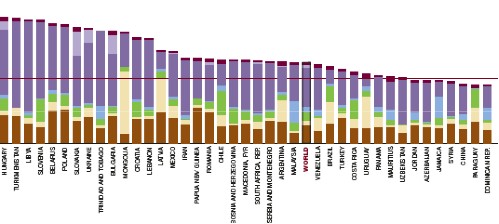

La figura seguente rappresenta l’impronta ecologica prodotta dal consumo individuale nei diversi paesi.

Nella figura seguente l’impronta ecologica viene rappresentata in rapporto alle singole componenti, che, per quanto riguarda le emissioni di ossido di carbonio, dal 1960 al 2003 si è praticamente triplicata.

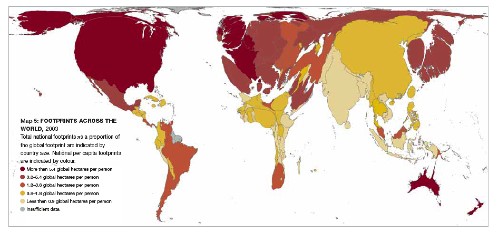

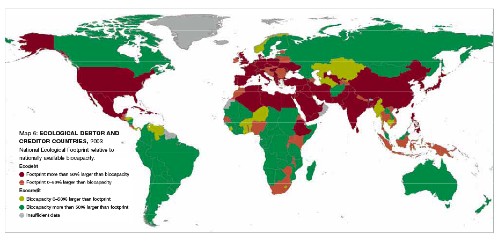

Nella mappa seguente è rappresentata la distribuzione dell’impronta nel mondo a seconda della sua intensità per ettari globali.

La mappa rappresenta i paesi in debito, che consumano più della biocapacità dei loro territori, e dei paesi in credito, che consumano di meno.

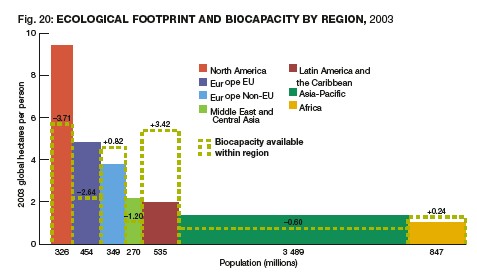

La differenza tra impronta ecologica e biocapacità è rappresentata nella figura 20 in maniera da evidenziare il debito o il credito nelle varie regioni del Mondo.

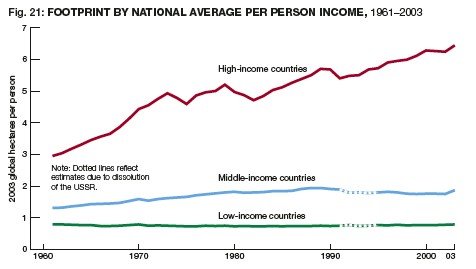

L’impronta ecologica può essere rappresentata anche in rapporto al reddito medio pro capite. Dal grafico risulta che le nazioni ad alto reddito hanno raddoppiato la loro impronta tra il 1961 e il 2003.

La figura seguente correla l’impronta ecologica allo sviluppo all’Indice dello Sviluppo Umano (HDI), un indicatore del benessere calcolato sulla base dell’aspettativa di vita, della cultura e dell’educazione. Un’impronta ecologica minore di 1,8 ettari globali per persona denota la sostenibilità. Un HDI maggiore di 0,8 designa invece un alto sviluppo umano.

Uno sviluppo sostenibile postula che questi due indici confluiscano sovrapponendosi. La distribuzione delle nazioni nel diagramma attesta invece che in nessuna di esse si è realizzata una confluenza. In quelle nella quali l’impronta ecologica è inferiore a 1,8 ettari globali si dà un basso sviluppo umano; viceversa, in quelle nelle quali si dà uno sviluppo elevato, l’impronta ecologica è superiore a 1,8 ettari globali.

Lo scenario futuro che si apre sulla base dell’attuale sviluppo comporta un tumultuoso incremento del debito dell’umanità in rapporto alla biocapacità della Terra, che, nel 2100 potrebbe superare i 24 bilioni di ettari globali (in pratica il doppio della biocapacità). Il rientro dal debito, che è già del 25%, richiede l’avvio di consistenti e articolati programmi a livello internazionale di sviluppo sostenibile.

Nella Figura 24 vengono esaminati i fattori che determinano il debito ecologico, riconducibili allo scarto tra la domanda e l’offerta di risorse naturali, che nel 2003 ammontava a 0,4 ettari globali per persona.

La figura 25 rappresenta lo scenario futuro legato all’incremento dell’attuale tasso di sviluppo, che potrebbe determinare nel 2100 un debito irreversibile.

Questo secondo scenario è viceversa legato ad una lenta diminuzione del debito ecologico.

Il terzo scenario, infine, rappresenta gli esiti di una rapida diminuzione del debito.

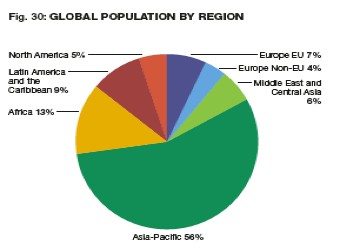

Seguono tre figure che rappresentano l’impronta ecologica e la biocapacità in rapporto alle aree geografiche, e la percentuale della popolazione residente nelle aree stesse.

Commento a Living Planet 2006

1.

I dati salienti del Living Planet sono, in sintesi, i seguenti:

1) gli ecosistemi naturali si stanno degradando ad un ritmo impressionate, senza precedenti nella storia della specie umana: dal 1970 al 2003 le specie terrestri si sono ridotte del 31%, quelle di acqua dolce del 28 % e quelle marine del 27%;

2) l’impronta umana sulla Terra è più che triplicata nel periodo tra il 1961 e il 2003; essa ha già superato del 25% la capacità bioproduttiva dei sistemi naturali; nel 2050, se continua l'attuale ritmo di consumo di acqua, suolo fertile, risorse forestali, specie animali, raggiungerà il 100%;

3) in particolare, l'impronta relativa al CO2, derivante dall'uso di combustibili fossili, è stata quella con il maggiore ritmo di crescita: dal 1961 al 2003 essa è aumentata di nove volte;

4) i paesi con oltre un milione di abitanti con l'impronta ecologica più incisiva, calcolata su un ettaro globale a persona, sono gli Emirati Arabi, gli Stati Uniti, la Finlandia, il Canada, il Kuwait, l'Australia, l'Estonia, la Svezia, la nuova Zelanda e la Norvegia;

5) la Cina si pone al 69esimo posto, ma la sua crescita economica (che nel 2005 è stata del 10,2) è destinata ad incidere in maniera decisiva sullo squilibrio ecologico prossimo futuro.

In breve, l’umanità consuma le risorse più velocemente di quanto la Terra sia capace di rigenerarle e di «metabolizzare» i rifiuti.

Catastrofismo?

Pare che ormai nessuno se la senta di lanciare questa accusa al WWF, come è accaduto negli anni ’90.

Piuttosto giungono, da fonti del tutto indipendenti, conferme inquietanti della fondatezza delle analisi del Living Planet.

Tra queste occorre annoverare il rapporto di 700 pagine elaborato da uno dei più autorevoli consiglieri economici del governo britannico, Nicholas Stern.

Contraddicendo il presidente americano George W Bush, che ha respinto il Protocollo di Kyoto perchè costerebbe posti di lavoro, il rapporto sostiene che il mondo non deve scegliere fra impegno contro i mutamenti climatici e crescita economica, perchè «le prove raccolte portano ad una semplice conclusione: i benefici di forti e immediate azioni saranno largamente superiori ai costi». Il rapporto, preparato per il premier britannico Tony Blair e il ministro delle finanze Gordon Brown, denuncia che «dalle decisioni che verranno prese nelle prossime decadi può dipendere il rischio di crisi economiche e sociali su una scala paragonabile a quelle prodotte dalle guerre mondiali o dalla depressione degli anni '30 del secolo scorso».

Secondo le raccomandazioni del rapporto, il pianeta dovrebbe sacrificare sin da adesso circa l’1% del suo Pil complessivo annuo per evitare una catastrofe ambientale. Se non si facesse niente, la percentuale potrebbe diventare anno dopo anno progressivamente più alta, fino al 20% del Pil globale, vale a dire 5,5 trilioni di euro, per contenere i danni climatici.

L'effetto combinato dall'aumento dei fenomeni estremi (siccità, alluvioni, uragani), del collasso di interi settori agricoli e dell'aumento del livello dei mari costituisce un pericolo gravissimo per la capacità di tenuta dell'economia mondiale e per gli equilibri politici, nonché per le specie viventi, delle quali il 40% sarebbe a rischio. L'inaridimento di interi paesi costringerà fino a 200 milioni di persone a mettersi in marcia per cercare una terra in cui sopravvivere: una pressione demografica rapida e violenta destinata a far crescere tensioni già alte.

L'allarme è rafforzato da un'altra ricerca, "Up in Smoke 2", elaborata da un gruppo di associazioni non governative britanniche: Oxfam, la New Economics Foundation e il Working Group on Climate Change and Development. Secondo questo studio, gli aiuti economici all'Africa sono vanificati dall'aggravarsi dell'effetto serra perché la crescita delle temperature (in alcune zone si è arrivati a 3,5 gradi negli ultimi 20 anni) ha aumentato l'estensione delle zone aride. In conseguenza della desertificazione, nella sola Africa sub sahariana, l'anno scorso si sono registrati 25 milioni di affamati.

2.

La necessità di una programmazione che tuteli la biosfera e la sopravvivenza della specie umana appare del tutto evidente dai dati riportati nel Living Planet del 2006.

Sarebbe ingenuo però non prendere atto che se sinora si è fatto ben poco, è difficile attribuire l’inerzia dei governi e delle Istituzioni internazionali solo all’incertezza che, fino a qualche tempo fa, vigeva sullo stato ecologico della Terra, non fosse altro perché essa è stata alimentata da esperti prezzolati dai governi (dagli Stati Uniti in particolare). Si sono dati e si danno molteplici fattori di resistenza al cambiamento, alcuni noti, altri meno, altri, infine, del tutto rimossi dal dibattito sull’ecologia.

Tra i fattori noti occorre considerare senz’altro lo sviluppo del capitalismo nell’epoca della globalizzazione. L’accelerazione che questa ha dato alla produzione della ricchezza, coinvolgendo in un processo di rapida industrializzazione la Cina e l’India – nazioni in cui risiedono quasi due miliardi di persone -, ha prodotto come effetto di mobilitare anche i paesi già sviluppati (Usa, Europa, Tigri asiatiche, Giappone, Australia) al fine di mantenere le posizioni già acquisite. Dato però che lo sviluppo industriale utilizza ancora come energia privilegiata il petrolio, l’accelerazione ha prodotto un’impennata della liberazione nell’atmosfera di ossido di carbonio. Dagli Usa e dall’Europa sono stati lanciati vari messaggi alla Cina e all’India affinché non ripetano gli errori da esse commessi quando il problema ecologico non si poneva. Per non frenare il loro sviluppo, nella prima fase del Protocollo di Kyoto, esse (con il Brasile) sono state esonerate dal tagliare i gas serra per non comprometterne la crescita.

Secondo Washington, però, concedere un'ulteriore deroga rappresenterebbe dare ulteriori vantaggi alla concorrenza di tre temuti rivali economici. Le nazioni asiatiche, però, hanno fatto presente che, essendo l’Europa e soprattutto gli Usa responsabili dei cambiamenti climatici in atto, sono essi a dover rallentare la crescita o ad investire somme nella riconversione ecologica dell’industria.

Si tratta, dunque, di un dialogo tra sordi che si svolge però sul cratere di un vulcano.

Noto è anche l’atteggiamento del tutto irragionevole e arrogante tenuto dagli Stati Uniti nel corso dell’Amministrazione Bush. Questi non solo ha deciso di non aderire al Protocollo di Kyoto, definendolo incompatibile con lo sviluppo economico americano. Egli ha istituito anche tre commissioni deputate a valutare oggettivamente il problema del cambiamento climatico, definendo sprezzantemente catastrofista il punto di vista dei movimenti ecologici. Il fatto che due commissioni abbiano confermato la genesi antropica di quei cambiamenti (mentre la terza ha fornito un verdetto per cos" dire agnostico), e quindi implicitamente sottolineato le responsabilità degli Usa che contribuiscono all’inquinamento nella misura del 25%, non ha minimamente modificato la decisione di George Bush, il quale a più riprese ha sostenuto che egli intende difendere l’attuale tenore di vita americano ad ogni costo. Quindi anche a costo della desertificazione, della fame e dei morti che indirettamente quel tenore di vita produce in altri Paesi (soprattutto in Africa).

Meno noto è invece il fatto che il capitalismo sta percorrendo sempre più una strada che sopravvaluta i profitti immediati rispetto agli eventuali svantaggi futuri (che qualcun altro pagherà). L’enorme liquidità che circola nel mondo non ha alcun interesse per il destino del Pianeta tra alcune decine di anni. Essa, in gran parte anonima e amministrata da manager il cui destino professionale dipende dal raggiungimento dell’obbiettivo di un suo perpetuo accrescimento, mira di conseguenza solo a valorizzare se stessa nei tempi più rapidi possibili. Ciò significa che essa impiegata in investimenti produttivi – sotto forma di prestiti alle aziende – unicamente se queste crescono in misura consistente. Per trattenere i capitali, le aziende devono di continuo aumentare la produttività e abbattere i costi. La preoccupazione per il clima planetario, che richiede una spesa nell’immediato improduttiva, è del tutto al di fuori della loro ottica.

La volatilità dei capitali, insomma, è indifferente alle conseguenze degli investimenti in termini ecologici, anche se, paradossalmente, si sta incrementando la quota di essi di provenienza occidentale che vengono impiegati in Cina e in India in tecnologie pulite e fonti rinnovabili.

Probabilmente è questo il motivo che ha spinto l’ex-economista capo della Banca Mondiale Nicholas Stern a redigere il rapporto cui s’è fatto cenno insistendo sulle ripercussioni economiche di un mondo con maggiori inondazioni, maggiore siccità, maggiori rischi di epidemie, e zone costiere fertili rese inaccessibili dall'innalzamento dei mari, con conseguenti maggiori flussi migratori. Intervenire ora, è il ragionamento di Stern, costa relativamente poco, farlo dopo avrebbe un prezzo esorbitante. Conviene dunque a tutti, anche in termini economici, muoversi rapidamente per scongiurare una crisi mondiale che potrebbe risultare ben più dura di quella del 1929.

Del tutto poco noti sono, invece, i fattori culturali e psicosociologici che ostacolano, a livello di opinione pubblica, la presa di coscienza della drammaticità del problema ecologico. In parte essi sono riconducibili banalmente al fatto che gli aspetti più drammatici dei cambiamenti climatici – la riduzione della biodiversità, lo scioglimento dei ghiacciai, la desertificazione progressiva del Pianeta, ecc. – sono al di fuori della portata percettiva e dell’attrezzatura culturale del cittadino medio. Tutti sanno che cos’è l’effetto serra, ma, purtroppo, quasi nessuno conosce la teoria dei sistemi complessi – dinamici e non lineari – che è fondamentale nell’ambito dell’ecologia. La logica lineare che governa la cultura comune fa s" che il problema dell’aumento della temperatura viene vissuto come qualcosa di fastidioso sul piano personale, che obbliga ad usare sempre più di anno in anno i condizionatori, vale a dire a fare il contrario di ciò che si dovrebbe fare. A quella logica è del tutto estraneo il riferimento ai punti critici cui può pervenire un sistema complesso, alla possibilità che, raggiunto un punto critico, si definisca repentinamente una catastrofe sistemica, e al fatto che tale catastrofe possa essere irreversibile.

C’è insomma un’ignoranza diffusa che sottende il legame che l’uomo intrattiene con l’ambiente fisico e i principi che regolano gli equilibri degli ecosistemi naturali. Tale ignoranza è tale che, laddove si sottopongono campioni di cittadini ad un test che consente di valutare la loro impronta ecologica individuale, allorché, come accade nel 98% dei casi, si accerta che essa è ben superiore all’1,8 ettari globali che definisce la disponibilità effettiva delle risorse naturali per ogni abitante del pianeta, essi cadono dalle nuvole perché, essendo le loro abitudini incorporate in schemi comportamentali in una certa misura automatizzati, a tutti sembra di consumare normalmente.

C’è infine un fattore del tutto rimosso, che fa parte dell’inconscio sociale, e che io ritengo della massima importanza.

Dagli albori dell’umanità, la Natura è stata vissuta all’insegna del registro del Sacro. Essa era la Grande Madre, che provvedeva gratuitamente a produrre i beni (soprattutto alimentari) necessari alla sopravvivenza, ma, nel contempo, poteva trasformarsi – in conseguenza di siccità, alluvioni, terremoti, fenomeni vulcanici, ecc. – in una terribile Matrigna che dava la morte. La percezione sacrale della Natura è perdurata con l’avvento dell’agricoltura, poiché se l’uomo ha sperimentato la capacità di sfruttare la terra ai suoi fini, contendere le aree arabili al rigoglio naturale delle foreste o delle erbacce che divorano i raccolti e tutelarle dalle variabili atmosferiche, è stato, per secoli, un impegno strenuo, sempre al limite della catastrofe.

Con i fenomeni medievali di urbanizzazione, un nuovo dato ha arricchito l’ambivalenza dell’uomo nei confronti della Natura: il pericolo devastante di epidemie di massa. Per noi è difficile ricostruire lo stato d’animo dei nostri predecessori europei allorché, nel 1300, la peste decimò la popolazione portandola da 80 a 30 milioni sul continente. L’evento risale a sette secoli fa: un’eternità che, però, considerando il numero delle generazioni (appena 28), permette di capire che esso, con tutti i terrori accumulati in precedenza, si muove ancora nelle falde sotterranee delle memorie sociali.

Con l’avvento della Scienza e della Tecnica, il rapporto con la Natura è andato progressivamente incontro ad una desacralizzazione. L’uomo ne ha penetrato i misteri e ha utilizzato il sapere raggiunto per piegare la natura ai suoi fini. La paura atavica si è trasformata in una sorta di onnipotenza, Non solo la Natura non fa più paura (tranne quando, attraverso le catastrofi naturali, essa rivela il suo potere distruttivo). L’uomo è giunto a nutrire la certezza del dominio e di poter fare di essa ciò che vuole.

L’allentamento critico del rapporto sacrale con la Natura ha mobilitato, insomma, una sorta di euforia, che si traduce sul piano del comportamento collettivo e individuale in uno sfruttamento che, per alcuni aspetti, del tutto estranei alla coscienza, sembra quasi riconducibile ad una motivazione vendicativa. La Grande Madre, non facendo più paura, viene di conseguenza violentata, come se fosse necessario farle pagare il terrore che essa ha inflitto in passato.

Purtroppo, il rapporto “incestuoso” che l’uomo ha nei confronti della Natura, nulla toglie al fatto che Essa continua ad avere le sue leggi, che quegli non ne è il Padrone ma l’amministratore, e che, se lo sfruttamento delle risorse eccede determinati limiti intrinseci al sistema, la Natura può ricomporre i suoi equilibri semplicemente spazzando via la specie che ha preteso di violarli.